伯耆国 日野郡

はせべやかた

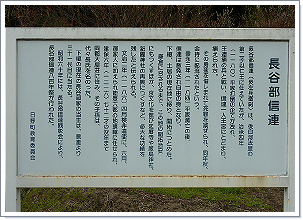

長谷部館

所在地

鳥取県日野郡日野町下榎

城 名

はせべやかた

長谷部館

長谷部信連の居館に因む

別 名

はせべやしき

長谷部屋敷

伯耆志での記述

築城主

長谷部信連

築城年

1180年(治承4年)

廃城年

不詳

形 態

居館、丘城

遺 構

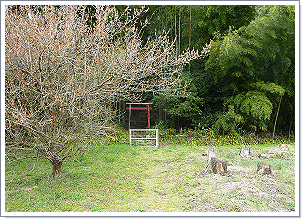

郭跡※、土塁、石垣※、掘、井戸※

※ 畑地へ改変か

※ 背後の稲荷神社に係る造作か

※ 畑地の為の井戸か

現 状

宅地、畑地、山林

備 考

史跡指定なし

縄張図

長谷部館略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

城 主

鎌倉幕府

長谷部信連

伯耆国日野郡へ配流となり、当地に館を構えたとする

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻五 大正5年11月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

日野町誌(昭和45年5月 日野町誌編纂委員会)

日野郡史 前篇(昭和47年4月 日野郡自治協会)

陰陽八郡郡勢一斑(大正6年 﨏雨村編)

年 表

1180年

治承4年

旧暦5月

以仁王の平家追討計画が露見し、平方の軍勢が押し寄せると長谷部信連は追撃を防ぐため高倉院で孤軍奮戦し15人~30餘人(諸説あり)を斬り伏せるも藤原光長によって捕縛されたとある。

捕縛後は厳しい詮議を受けるも堂々とした態度に平清盛らは感銘を受け、死罪とせず禁獄の後に伯耆国日野郡へ配流されたと伝える。

1183年

寿永2年

平家の凋落によって長谷部信連は赦され、知人の金持左衛門尉を頼って伯耆国日野郡黒田へ移ったと伝える。(この説では数年間、京都で禁獄されていたこととなる)

1186年

文治2年

源頼朝より能登郡九郷を賜った長谷部信連は能登国大屋荘へ移ったと伝える。

概 略

平安時代~鎌倉時代の武人、長谷部尾張守信連(能州生まれ)が伯耆国へ流された時の居館と伝わる。

伯耆志 下榎村の条 長谷部屋敷の項

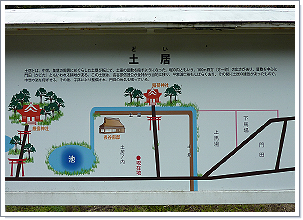

信連居住の跡と云えり。村央にあり。字を土居ノ内という。竪四十八間、横三十八間、又、此地に続ける山麓に壕墟あり。

日野町誌

現長谷部家東方の「土居のうち」東西約85メートル、南北70メートル、壕のあとと思われるもの、礎石と認められるものも現存している。屋敷跡の東側には東西約150メートルの馬場と呼ばれる平地がある。﨏雨村の陰陽八郡郡勢一斑にはこの地内に御門脇(みかどわき)、馬場ノ上、馬場ノカミ、馬場ノ前、下馬場の字名があるとする。

鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)の縄張図は居館跡のみの図示となっているが、稲荷神社の鎮座する北の山麓にも土塁、堀の痕跡が見られることから北側山中に詰城、西の厳島神社を出丸、東に馬場を配した広大な城域であったとも推測される。

居館主とする長谷部信連が日野郡に在居したとされる時期には諸説存在する。

・1180年(治承4年)秋頃には伯耆国へと流され、1183年(寿永2年)頃に金持左衛門尉を頼って日野郡黒田へ移る。

・1183年(寿永2年)頃まで六波羅探題府周辺に禁獄され、同年に金持左衛門尉を頼って伯耆国(当地)へ入る。

1186年(文治2年)

平家の凋落が顕著になり始めた頃、長谷部信連は能登国大屋荘へ移ったと伝える。

長谷部信連が能登郡へ移った後の屋敷に関する記述は見えないが現在も長谷部氏の子孫の屋敷が所在する。

写 真

2016年4月2日