伯耆国 日野郡

きずみやまじょう

鬼住山城

所在地

鳥取県西伯郡伯耆町長山

城 名

きずみやまじょう

鬼住山城

所在した鬼住山に因む名称

築城主

不詳だが出雲族と伝える

築城年

不詳

廃城年

不詳

形 態

山城

遺 構

郭跡※、土塁※、堀切※、虎口、櫓台※、空堀※、竪堀※

※ 腰郭、帯郭を有する

※ 公園化による改変か

※ 横掘とするか

現 状

山林、公園、電波塔施設

備 考

史跡指定なし

縄張図

鬼住山城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

城 主

出雲族

大牛蟹

考霊天皇の討伐を受けへ降伏する

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻四 大正5年10月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

紀氏譜記( )

樂樂福神社由緒(成立年不詳)

古市山根家由縁世代抄(古市山根家蔵)

日野郡史 前篇(昭和47年4月 日野郡自治協会)

日野郡史 中篇二(昭和47年4月 日野郡自治協会)

溝口町誌(昭和48年9月 溝口町誌編さん委員会)

溝口町のおいたち(昭和60年3月 溝口町制30周年記念誌編集委員会)

鬼住山ものがたり-日本最古の鬼伝説から-(平成6年3月 鬼住山ものがたり編集委員会)

溝口町制施行40周年記念文化財ガイドブックふるさと溝口(1993年 溝口町教育委員会編)

年 表

不明

鬼住山に鬼(群盗や敵対豪族と考えられる)の居城が所在したと伝える。(樂樂福神社由緒)

概 略

日本最古の鬼伝説の地のひとつとされる。

伝承には鬼の根城と伝わり首魁の大牛蟹らが拠ったとされ、孝霊天皇の鬼退治の舞台とする。(紀氏譜記、樂樂福神社由緒)

但し、戦国期に於いては当城を城砦として扱う記述は見られない。

伯耆志 長山村の条

村の東南の山を鬼住山と云う。怪談あり。

日野郡史 中篇二 進長者伝説(古市山根家由縁世代抄)

一.伯州日野郡鬼住山に悪鬼住み。近国の人民を悩し□国の人民、天皇へ奏聞す。其時、大連申上けるは鶯王を大将として此大連罷向て退治可仕由申上。則勅命を蒙り鬼住山に向ふ。悪鬼不残打隋ひしと也。大連右退治、真先に住む依て叡慮の余り則進といふ字を下さる。鶯王この地に戦死す。

※□は判読不明とする。

伝承には進氏の始まりの物語とされ、鬼住山征伐では大将の鶯王が戦死するも副将の大連が敵軍を破り、功労として進の字を賜った以降は進大連を称している。

第一次鬼住山の戦い

孝霊天皇の治世の頃、鬼と呼称される集団と出雲族が連携したことから孝霊天皇の討伐による鬼住山の戦いが始まる。

孝霊天皇の軍勢は日野川を下ったところで鬼住山の出雲軍に阻まれ両軍は膠着状態に陥ったとある。

第二次鬼住山の戦い

鬼住山での戦いが始まってから十数年余、孝霊天皇は鶯王を総大将、進大連を副将に命じ、大牛蟹の拠る鬼住山へ総攻撃を開始したとある。

この戦いでは大矢口命によって大牛蟹の弟、乙牛蟹が射殺されている。

伝説、伝承によって時系列、内容は様々だが、進大連の焼討によって「鬼」と呼ばれる集団が打ち破られ、降伏した鬼の軍勢は北側(出雲国側)への備えとして孝霊天皇の軍勢に組み込まれている。

この戦いでは副将の進大連が鬼住山の鬼を尽く討ったとする一方、孝霊天皇の軍勢は一兵も失うことなく鬼を降伏させたとする伝説も見えるが総大将であった鶯王のみがこの戦いで戦死している。

鬼住山を城跡とすると、孝霊天皇の軍勢が陣を構えた笹包山も城跡と推定される。

悪鬼と称される鬼については書物を編纂した側から見た敵対勢力を書き記したものと推測でき、考霊天皇に従わず鬼住山を拠点とした豪族や群盗が推定される。(多くは考霊天皇の征伐を正当化するため、略奪や人攫いを行う賊徒として描かれている)

一説にはたたら製鉄など鉄器の製造、扱いに長けた集団とする考察もなされている。

出雲国側の古文書では当時の伯耆国を伯耆郡として出雲国の属郡と伺わせる表記も見えることから、当地は出雲国の支配下或いは出雲国に属した勢力による支配を受けていた可能性も推測される。

1922年(大正11年)1月

地元の発願により道を開き、桜を植え、八十八体の石仏の寄進を受け安霊したとあり、この頃に鬼住山札所として登山道などの整備、改変が行われたと考えられる。(溝口町誌)

1925年(大正14年)5月

第1次世界大戦後の不況の影響か札所も衰退し往時を偲ぶ事も出来なくなったとある。

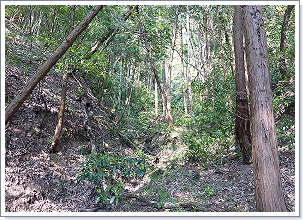

写 真

2015年4月25日