伯耆国 日野郡

やしろみねじょう

八代峯城

所在地

鳥取県日野郡日野町下黒坂

城 名

やしろみねじょう

八代峯城

地元での呼称

別 名

やよのみねじょう

八代ノ峰城

伯耆志では「やよのみね」とする振仮名が見える

築城主

不詳

築城年

不詳

廃城年

不詳

形 態

丘城 ※鉄穴流し前は険峻な山城であったと推定される

遺 構

土塁※、郭跡※、堀切、二重竪堀※、井戸跡※

※ 鉄穴流しを受け攪乱とする

※ 畝状竪堀とも見えるが鉄穴流しによる攪乱か

※ 天王神社(新社)の鎮座する郭に所在

現 状

山林、天王神社

備 考

史跡指定なし

縄張図

八代峯城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

城 主

平

平宗盛の属将

日野郡内の伝承に伝わる

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻五 大正5年11月 佐伯元吉)

日野郡史(昭和47年4月 日野郡自治協会)

日野町歴史文化事典(日野町観光協会)

年 表

不明

平宗盛の属将を城主と伝える。

不明

矢の材料が豊富に採取できたことから「矢代」或いは「矢城」が地名の由来とする。

矢場、矢倉などの地名から射撃戦に特化した城砦と推測される。

江戸時代中頃

たたら製鉄のための真砂土採取(鉄穴流し)の為に平削され、ほぼ消滅したと伝える。

概 略

伯耆国下黒坂城より200mほど北上した丘陵に古城跡の所在を伝える。

伯耆志では振仮名に「やよのみね」と当てている。

土地台帳では所在した山を要害山(ようげやま)と呼び、「八代峰城」と言っても知らない人が多いとしている。(黒坂歴史めぐり)

日野郡内の伝承では平宗盛の属将が城主と伝わることから平安末期頃の城砦が興りと推定される。

伯耆志 下黒坂村の条 古城の項

八代ノ峰(やよのみね)と号す。村の北四丁許にあり。伝詳ならず。

城砦の所在した要害山(城山)はたたら製鉄に係る真砂土採取によって削られ、江戸時代中期頃までにはほぼ消滅したと伝えている。

採られた真砂土は鉄穴流し(かんなながし)によって日野川を下り、その土砂が弓ヶ浜半島(米子市の皆生温泉一帯、或いは日吉津や淀江の伯耆国小波城以北とも)を形成したとする説も唱えられている。

城砦に関する遺構は東側の堀切、その堀切に溜まった敵兵を射るための矢場(矢倉)の郭跡、北側の堀切と北西の畝状竪堀が推定されている。

矢場の地名は「内矢倉」、北側の地名は「殿山」とする。

山頂の平坦地は1955年(昭和30年)頃まで畑地であったが現在は雑木林となっており、矢場には天王神社旧社或いは妙見さんの御堂が朽ちた状態で残存している。往時には麓から小道が続いていたが2000年(平成12年)の鳥取西部地震による崩落としている。

天王神社は主郭が所在したとされる平削地から南へ一段下った麓の郭跡に移され鎮座している。

地名の「八代(やしろ)」の由来として、城砦の所在した城山では矢の材料が取れ、無尽蔵に矢を生産できたことから「矢城(やのしろ)」が元であるとする話を伺った。

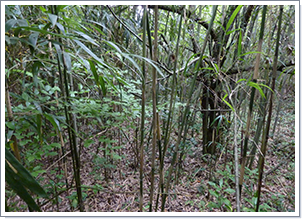

平削された主郭跡には細身の竹が群生していることから、地元に伝わる地名の説の元になったことが伺える。

写 真

2013年7月5日