伯耆国 会見郡

こなみじょう

小波城

所在地

鳥取県米子市淀江町小波

城 名

こなみじょう

小波城

所在した小波村に因む名称

別 名

こなみじょう

小浪城

小波の当て字

だいみょうやしき

大名屋敷

大石橋五郎左衛門の居城に因む呼称

はざまやしき

狭間屋敷

狭間平五郎の居城に因む呼称

築城主

不詳

築城年

鎌倉時代末(蒙古襲来に備えた築城と伝える)

廃城年

1333年(元弘3年 / 正慶2年)

形 態

平山城、海城

遺 構

郭跡、土塁※、土橋、虎口、空堀、川堀、堀切※

※ 西の土塁の一部は消滅

※ 西の堀切の一部は消滅(埋め立て)

現 状

雑木林、畑地

備 考

史跡指定なし

縄張図

平成8年度発掘調査の第1図「小波城周辺地形図及び縄張」に記載あり

挟間屋敷に居を構えた人物と伝える(伯耆志)

佐々木昌綱

伯耆之巻で居城とする

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻一 大正5年6月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

群書類従(伯耆之巻)

続群書類従(異本伯耆巻)

因伯記要(明治40年5月 鳥取県)

復刻発刊 因伯記要(昭和56年1月 ㈱矢谷印刷所)

三輪神社棟札(元徳2年11月3日)

三輪神社沿革誌(成立年不詳)

尾高の里(昭和52年8月 野口 徳正)

尾高の里Ⅱ(昭和52年8月 野口徳正)

淀江町誌(昭和60年8月 淀江町)

年 表

1274年

文永11年

元寇による蒙古襲来(文永の役)。

1275年

建治元年

伯耆国の守護所が置かれたとする。

1281年

弘安4年

元寇による蒙古襲来(弘安の役)。

元徳年間

蒙古襲来に備えて日本海側に築城された海城群とされる。

元徳年間初期頃は在地の地侍、大石橋資時が城主であったと伝える。

概 略

正確な所在地及び城域の範囲や規模について特定されていないが、太平記の舞台として登場する。

伯耆之巻では佐々木昌綱の居城としている。

1275年(建治元年)頃

伯耆国の守護所が置かれ、鎌倉時代には中間荘の地頭職であった大石橋氏の居館が所在とされる。

周辺に点在する古墳群、字「上三輪山」に所在する百人塚の存在から往古は栄えていたことが伺える。

1331年~1334年(元弘/元徳~正慶年間)

隠岐を脱出した後醍醐天皇を擁する名和方と鎌倉幕府方との戦い(船上山の戦い)では幕府方が陣城として接収する記述が見える。

幕府方の佐々木清高は2,000騎を従え小波へ入ったとしている。(伯耆之巻)

伯耆志 小波村の条 城跡の項

三輪山の西に在りて字を大名屋敷と呼ぶ。元弘の頃、大石橋五郎左衛門の居城なりしと云う。其南にハサマと呼ぶ地あり。狭間平五郎と云いし人の構えし跡なりと伝えり。伝詳ならず。馬場射場の跡あり。城跡空堀松樹繁茂すと云えども彷彿に往昔を見るべし。又、福田原と呼ぶ地に五輪塔あり。前年此地にて骸骨及び釼を掘出せしと云う。

城の所在地に関しては諸説あり、

①旧三輪神社の鎮座した三輪山西側の丘陵先端(字「下原田」※旧字は「大名屋敷」)

②字上ヶ津(通称アゲ畑)の南側(字「狭間谷」の南側、字「狭間屋敷」付近)

上記が諸説の中でも有力とされている。

群書類従(伯耆之巻)では船上山の戦いで敗走した佐々木清高の軍勢700騎余りが当城に立て篭もり抗戦したと記述に見えることから城郭の規模は広大な範囲に及んだと推測できる。

当城は蒙古襲来に備えて築城された城砦群のひとつとも推測され、同時期に建造された日本海側の諸海城(伯耆国末吉城、伯耆国福尾城、伯耆国富長城、伯耆国長野城など)を統括した城とする説の他、伯耆国尾高城の支城とする説もある。

※鎌倉時代頃の尾高城が支城を持つ程の規模であったとするかは不明。

元徳年間に城主とする大石橋資時については三輪神社へ棟札を奉納(1330年12月13日(元徳2年11月3日)付)した記録以外に不明な点が多い。

大石橋資時は幕府側の文書に記述が見えず、名和氏との交流を示す記述も見当たらないことから当地で独立を保った地侍と考えられる。

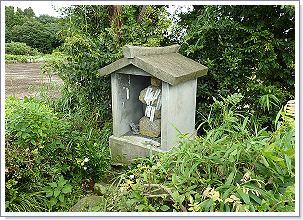

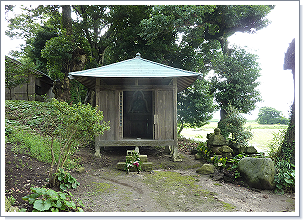

佐々木清高の入城に際して幕府軍の攻撃(焼討とある)を受け落城し、大石橋氏一族の動向も不明となるが、幕府方の佐々木清高によって当城を接収された前後の大石橋氏一族、大石橋資時の墓とされる五輪塔、今宮さん(大石橋氏の次男)、若宮さん(大石橋氏の末子)を祀った祠など大石橋氏を祀ったとする痕跡や伝承、言い伝えが残ることから幕府方によって排除された可能性があり、三輪神社も戦闘の際の焼討を受け焼失し多数の古文書が失われたとしている。

1333年4月13日(元弘3年 / 正慶2年閏2月28日)

名和長年が後醍醐天皇を保護し船上山にて挙兵する。

鎌倉幕府からは後醍醐天皇討伐のため精兵2,000騎を従えた佐々木清高が当城へ入城とする。

それまで城主であった大石橋資時や一族の動向は不明となる。

1333年4月14日(元弘3年 / 正慶2年閏2月29日)

船上山の戦いが始まる。

幕府軍は船上山へ向け出陣するが名和方の迎撃に遭い敗走し、佐々木清高は敗残兵700余名を率い当城まで退却している。

佐々木清高は軍勢を立て直すと城に籠もって抗戦し、白昼の迎撃戦では追撃してきた名和方の軍勢を退けている。

同日夜半、名和方の夜襲により四方を包囲された後、松明を投げ込まれるなど焼討を受けている。

幕府軍は名和方の攻勢に堪えきれず、佐々木清高は城を捨てると息子と共に隠岐へと一艘の小舟で逃げ帰ったとある。(群書類従及び続群書類従)

この時の夜襲では名和方の軍勢に伯耆相見氏の祖とする巨勢宗国が加わっていたとしている。(尾高の里Ⅱ)

落城後は廃城と伝えている。

写 真

2013年5月26日、2014年8月17日