伯耆国 汗入郡

すえよしじょう

末吉城

所在地

鳥取県西伯郡大山町末吉、鳥取県西伯郡大山町國信

城 名

すえよしじょう

末吉城

所在した末吉村に因む名称

別 名

すえいしじょう

末石城

毛利方の文書での表記

築城主

山中幸盛

尼子再興戦での築城を伝える

築城年①

1274年 (文永11年) 伯耆小波城の支城として築城されたとする

築城年②

1571年 (元亀2年) 尼子再興戦で山中幸盛による築城を伝える

廃城年

不詳

形 態

平城、海城

遺 構

郭跡※、土塁※、空堀※、堀切(川堀)、石垣(石積)

※ 集落及び畑地へ転用

※ 堤などへ転用

※ 切通として生活道路へ転用

現 状

住宅地、田圃、畑地、国道、町道、堤、水路

備 考

史跡指定なし

縄張図

末吉城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

城 主

尼子

立原久綱

尼子再興戦で城将のひとりとされる

山中幸盛

汗入史綱では城主とするが天正年間の出来事とするため創作の可能性あり

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)

雲陽軍実記[河本隆政 著](明治44年11月 松陽新報社)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

国信神社鎮座物語(成立年不詳)

老翁物語(寛永元年(1624年)頃)

萩藩閥閲録()

汗入史綱(昭和12年9月 国史研究部 本田皎)

大山町誌(昭和55年10月 大山町誌編さん委員会)

町政百周年記念 淀江風土記(平成元年12月 淀江町役場)

続大山町誌(平成22年9月 大山町誌編集委員会)

年 表

1274年

文永11年

元寇による蒙古襲来(文永の役)。

1281年

弘安4年

元寇による蒙古襲来(弘安の役)。

不明

二度にわたる蒙古襲来の脅威から日本海に対する海岸線の防衛拠点として築城された一城とする。

一説には伯耆国小波城の支城とする。

1571年

元亀2年

6月某日

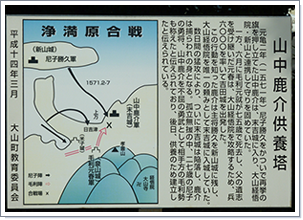

尼子再興戦では尼子氏の遺臣、山中幸盛が毛利氏から奪還した城のひとつとされる。

大山寺領であった伯耆国淀江城、伯耆国稲吉城も共に毛利方から離反しており、毛利方へ降っていた神西元通も再び尼子方へと寝返る。

大山寺経悟院からの支援と称して送り込まれた山中幸盛と共に末吉村、国信村を城砦化すると寡兵ながら毛利方へと抵抗している。

9月7日(旧暦8月18日)

山中幸盛は当城での戦いに敗れ毛利方に捕縛される。

(旧暦8月21日の落城とする説の他、伯耆国寺内城や出雲国新山城での捕縛とするなど諸説あり)

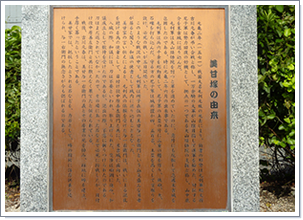

尼子再興軍が掃討された後、吉川元春によって城の跡地に美甘与一右衛門の忠節を称える碑が建てられたと伝える。

西伯耆或いは因伯両国から尼子氏の勢力を一掃した頃、尼子方に与した諸城と共に廃城と推測される。

概 略

永禄から元亀年間に起こった尼子再興戦に於いて、尼子方の山中幸盛が末吉、国信(国延)両村を要塞化したことが城郭の始まりと伝えている。

山中幸盛は両村の外周を空堀で囲み、堀岸には土塁を高く積み上げ、土塁上に防柵や櫓を設けることで村落自体を要害として運用したとも伝える。

城砦の正確な遺構や規模は不明であるが、現在の末吉集落と国信集落から日本海側にかけての大部分が城域と推定される。

集落南東側には石垣や礎石の残骸が残り、土塁や切岸、空堀の名残を感じさせる高低差を持つ場所が多数存在する。

集落内に鎮座する若之宮と呼ばれる社は土塁と堀で囲まれ門跡とする痕跡もあることから、若之宮に主郭或いは居館が所在したと推測される。

若之宮の南側には水を溜める堤もあるが、元来は南東側(大山方面)からの敵襲に備えるための土塁(土壁)とも伝えられている。

当城に立て籠もった尼子方に対して毛利方は3重の櫓を造り、矢や石を放って攻撃を行った記述に合致する場所のひとつと推定される。

集落から国道9号を挟んだ西~北西側は主に畑地となっているが、空堀や土塁と考えられる地形が一部に残る。

切通状の道路は空堀、土塁と思われる土盛には礎石の残骸など城砦に関係しそうな痕跡を見かけることができる。

一説に城砦の興りを文永から弘安年間に起こった蒙古襲来(元寇)などの外敵に備えた日本海沿岸に所在した城砦群のひとつとする考察も見える。

1274年(文永11年)の文永の役、1281年(弘安4年)の弘安の役と二度にわたる蒙古襲来に対する海岸線の防衛強化のため、伯耆国小波城を本城とした付城群の一城が始まりとしている。

土塁裏側は武者隠しのような郭の構造が見られる部分もあり、西~北西側は海上からの襲撃に備える防御施設が配置されたと推定される。

また、時期は不明だが1566年(永禄9年)の尼子氏滅亡後、毛利方に降り以降の忠勤を認められた神西元通が当城の城主に任じられていることから山中幸盛が城砦化を行う以前から城館が存在していたことも推測できる。

1569年~1571年(永禄12年~元亀2年)

尼子再興の軍が興ると大山寺経悟院が領有していた当城、伯耆国稲吉城、伯耆国淀江城は毛利方に反旗を翻し尼子方へと与している。

この伯耆三城が西伯耆に於ける尼子再興軍の拠点とされている。

1571年(元亀2年6月)

当城の城主であった神西元通が毛利方の目付役、中原善左衛門を暗殺し尼子方へと寝返る。

異説には同年同月、既に尼子方に寝返っていた神西元通への降伏勧告に美甘与一右衛門と中原善左衛門が遣わされたが、勧告の受諾を装った神西元通により催された宴席で両名は殺害されている。

1571年(元亀2年8月)

毛利元就の弔い合戦を称して吉川元春が大山寺経悟院へ向け侵軍を開始する。

毛利方の軍勢は大山寺経悟院を攻めると見せかけ、途中で転進し山中幸盛が300騎で立て籠もる当城を攻撃している。

1571年9月7日(元亀2年8月18日)

山中幸盛は戦に敗れ捕縛されたことが記述に見える。(萩藩閥閲録など)

汗入史綱 末吉城及国信八幡火災の事(口碑・伝説)

天正年中の頃、末吉の城主、山中鹿之助とて(略)末吉の城と申すは平地なれども、北は漫々たる海を背負ひ岸高く、東西は深き谷を界へ、南一方村落に続き、其間に乾堀を構へたり。西の谷より向ひに宮原とて広き原あり。城廓よりは貮町余もあるらん。此原より福頼左衛門尉大勢を率し発向し、谷を隔てて戦ひける。

汗入史綱では城主を山中幸盛としており、福頼左衛門尉の攻撃を幾度も退ける記述が見える。

当城に籠もった山中幸盛はよく戦い、攻めあぐねた福頼氏は美甘氏に使者を出したと伝える。

国信神社の社伝にも同様の内容で尼子再興戦に於いて毛利方の福頼左衛門尉が尼子残党と戦っているが、社伝も天正年間の出来事としているため信憑性に欠ける伝承となっている。(福頼左衛門尉をこの地の城主とするなら福頼左右衛門尉か)

現在は国道9号沿いに美甘与一右衛門を悼む美甘塚と山中幸盛の供養塔と伝える五輪塔が並んでいる。

大きな美甘塚は近年建て替えられた塚で本来の美甘塚は右側にある小さな五輪塔とする。

江戸時代の文献「伯耆めぐり」で山中幸盛の供養塔と伝える石塔は個人宅の庭に崩れ散乱していた状態で長く放置されていたが、現在地に組み直され祀られている。

写 真

2013年9月8日