伯耆国 汗入郡

てらうちじょう

寺内城

所在地

鳥取県米子市淀江町福岡

城 名

てらうちじょう

寺内城

所在した寺内村に因む

かめやまじょう

亀山城

宇田川村史での呼称

かめやまのしろ

瓶山ノ城

所在する地名に因む呼称

築城主

不詳

築城年

不詳

廃城年

不詳

形 態

丘城(連郭式)

遺 構

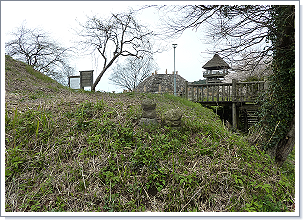

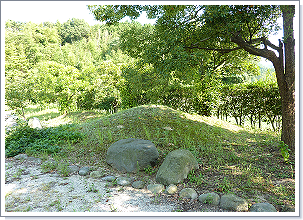

郭跡※、土橋、礎石、櫓台跡、虎口、堀、堀切、五輪塔

※ 腰郭、帯郭を伴う

現 状

備 考

史跡指定なし

縄張図

寺内城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

山中幸盛

尼子再興戦で一時入城を伝える

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)

因伯郷村帳( )

萩藩閥閲録( )

宇田川村史(大正4年9月 鳥取縣西伯郡宇田川村役場 足立正編

汗入史綱(昭和12年9月 国史研究部 本田皎)

淀江町誌(昭和60年8月 淀江町)

町政百周年記念 淀江風土記(平成元年12月 淀江町役場)

年 表

元亀年間

大山寺経悟院が領有した城砦とされる。

第一次尼子再興戦では尼子方に与する城砦として登場する。

概 略

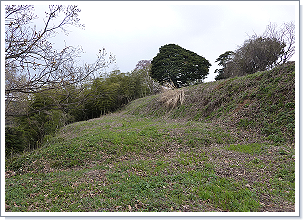

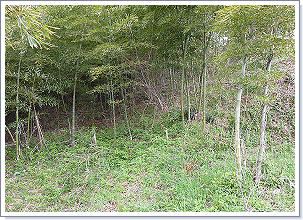

伯耆古代の丘公園内にある瓶山古墳群の南西端丘陵に所在したと伝わり、汗入史綱では古城跡として図示が残る。

淀江風土記では寺内村の条に「古城跡有」とだけ記述が見える。

城域内には3基の古墳(主郭南端に前方後円墳、南一郭に円墳と方墳)があり、古墳の高低差を利用した城砦であったと考えられる。

1571年(元亀2年)

山中幸盛による第一次尼子再興戦の終盤、尼子方に与した城として登場する。

萩藩閥閲録では毛利方の武将、吉川元春が伯耆国末吉城を陥した後、続けて攻め陥とした城として記録に見える。

1571年9月7日(元亀2年8月18日)

毛利方の吉川元春の攻撃を受け末吉城は落城し、山中幸盛は捕縛されたとする。(萩藩閥閲録)

1571年9月10日(元亀2年8月21日)

末吉城から敗走してきた山中幸盛が当城に籠もり抵抗するが吉川元春の攻撃を受け落城する。

※末吉城と同じく同月18日の落城とする説も見える。

宇田川村史 福岡村の村落史

宇田川村史では石馬についての解説がなされ、瓶山の城主として福頼左右衛門尉を挙げている。

亀山が寺内村の瓶山或いは戸構村の伯耆国富繁城を、福頼左衛門尉が福頼元秀或いは福頼藤兵衛を示すかで解釈できる情報は変わるが、石馬の出来が雑で古臭いことを伝えたいようである。

鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)の縄張図の図示では主郭とされる郭の様子はフラットになっているが、実際に主郭とされる郭は多段式の連郭式郭に見える。

※但し、公園整備や発掘調査などの造作による可能性も。

城跡は伯耆古代の丘公園内に所在するが他の古墳などの遺跡とは異なり特に管理はなされておらず、季節によっては茂みにマムシも棲んでいるそうなので公園としては「できれば一般の方の入場はご遠慮願いたい」とのこと。

当企画は伯耆古代の丘公園様のご厚意で下草を刈った直後に連絡を頂き取材をさせて頂きました。

(最終訪問時は運良く全ての草が刈られている状態でした)

写 真

2013年8月25日、2013年10月7日、2014年4月5日