伯耆国 会見郡

おだかじょう

尾高城

所在地

鳥取県米子市尾高

注意点

市有地化後も本丸、二ノ丸は整備完了まで無許可での立入は禁止(2025年11月1日現在)

城 名

おだかじょう

尾高城

別 名

おだかじょう

小鷹城

音読みの当て字

おだかじょう

緒高城

中務大輔家久公御上京日記での記述

おだかじょう

小田加城

毛利方の文書で記述

いずみやまじょう

泉山城

泉の地名に因む名称だが出雲私史では別の城として扱う

いずみのしろ

泉の城

粟屋勘兵衛家文書で尾高周辺とする

おだかいずみやまじょう

小鷹泉山城

現地城跡碑の刻印

築城主

不詳

築城年

不詳(鎌倉時代頃の築城を始まりと伝える)

廃城年

1601年(慶長6年)頃※伯耆米子城の完成を以て廃城とする

形 態

連郭式平山城、丘城

遺 構

郭跡※、切岸、堀切、空堀、土塁、虎口、石垣※、掘立柱建物跡、礎石建物跡、井戸跡※

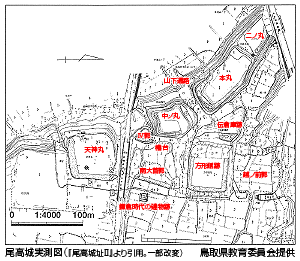

※ 本丸、二ノ丸、中ノ丸、天神丸、南大首郭、越ノ前郭、Ⅳ郭(伝・山中幸盛幽閉郭)、方形館、伝・倉庫跡、鎌倉時代建物跡など

※ 本丸と二ノ丸の間に露出する石垣は田畑の境界とされ、本丸埋没部は戦国期の造作とする

※ 天神丸に所在した井戸は舗装され消滅、本丸と二ノ丸の間に泉水跡を伝える

現 状

山林、原野、舗装道路、商業施設、駐車場

備 考

市指定文化財 史跡(昭和52年4月1日指定)※国史跡指定範囲以外

国指定文化財 史跡(令和6年2月21日指定)

縄張図

尾高城実測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)米子城略測図より抜粋)※鳥取県教育委員会提供

山名弥次郎

永正年間に城番と伝える

山中幸盛

尼子残党を率いて杉原盛重から一時的に城を奪う(陰徳太平記)

城 主

毛利

吉川

吉川元春

大山寺や山中幸盛への対応の為に一時的な在城を伝える

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)

雲陽軍実記[河本隆政 著](明治44年11月 松陽新報社)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻一 大正5年6月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆志捜図(因伯叢書 伯耆志巻一 大正5年6月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻二 大正5年8月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻三 大正5年9月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻四 大正5年10月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻五 大正5年11月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

因伯古城跡図志下 伯耆国(文政元年 鳥取藩)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

中務大輔家久公御上京日記(天正3年6月21日)

天保14年田畑地続全図(天保14年)

萩藩閥閲録(森脇覚書など)

出雲文庫第三編 和譯出雲私史(大正3年9月、大正13年9月第2版)

尾高城址-鳥取縣米子市尾高城趾発掘調査報告-(1978年 小原貴樹 編 尾高城趾発掘調査団 米子市教育委員会)

尾高城址発掘調査概報・尾高城址Ⅰ( )

尾高城址発掘調査概報・尾高城址Ⅱ( )

尾高城跡Ⅳ -本丸・二の丸発掘調査報告書-(令和5年1月 米子市教育委員会)

中村記[全](昭和44年7月 稲葉書房)

中村記[弐](昭和49年6月 稲葉書房)

泉州堺広普山妙國寺2世日統上人本尊(慶長7年)

新鳥取県史 資料編 近世Ⅰ 東伯耆(平成24年3月鳥取県立公文書館県史編さん室)

尾高の里~各巻~(野口徳正 著)

年 表

鎌倉時代

この頃の城砦或いは居館を当城の始まりとする。(伯耆国岡成城とも推測される)

1524年

大永4年

1569年

永禄12年

尼子残党の山中幸盛らによって一時城を奪われている。(陰徳太平記)

1571年

元亀2年

3月2日(旧暦2月7日)

尼子残党が浄満原の集落に夜討を仕掛けるが杉原盛重の迎撃により尼子方は敗走し、尼子残党の平野久基が討死とある。(陰徳太平記 巻之四十八 伯州浄満原合戦之事)

4月12日(旧暦3月18日)

尼子残党の秋上久家の部将、羽倉元陰らが伯耆国米子城(飯山城)に続いて当城を襲撃するが杉原盛重によって尼子方は敗走する。この戦で尼子残党の羽倉元陰が討死とある。(陰徳太平記 巻之四十八 羽倉元陰戦死之事)

秋上久家は後に毛利氏へと帰順する。(陰徳太平記 巻之四十八 秋上父子心替之事)

9月7日(旧暦8月18日)

伯耆国末吉城の攻防戦において吉川元春の捕虜となった山中幸盛が当城に連行され監禁されるが山中幸盛は赤痢と偽り番兵を欺くと厠の汲み取り口から脱出したと伝える。(萩藩閥閲録、陰徳太平記 巻之四十八 山中鹿ノ助出奔 付 尼子勝久隠州於逃走之事など)

1575年

天正3年

7月28日(旧暦6月21日)

京都から薩摩へと戻る島津家久の一行が城下町を通過する。(中書家久公御上京日記)

「緒高といへる城あり」とする記述があり、当城の存在が伺える。

1582年

天正10年

概 略

西伯耆の諸城を一望できる丘陵に所在し、城下には大山寺方面、山陽方面へと通じる街道(大山往来)と日野郡へ通じる日野往来、因幡方面へと通じる因幡往来が通っていたことから交通の要衝(尾高宿)として栄えたとある。

中村一忠が伯耆国の領主となり湊山に伯耆国米子城が築城されるまでは西伯耆随一の規模を誇ったと伝える。

因伯古城跡図志

尾高古城跡

山にて無之野の端にて谷より高五六間位。東方後通り堀形有。竹木草有。井の跡有。北の方より前通日野郡へ通る往来有。東方野、西方野端にて高岸也。上市村竃百十一軒、前市村竃九十軒、両村惣名尾高と云。

一部に山陽方面へ街道が続くとあるが、因伯古城跡図志では日野郡を経由する日野街道へ続くとしている。

小鷹山観音寺前交差点から県道24号線へ少し進むと路肩に道標があり、因幡道と大山道に続いていたことが刻まれている。

弥生時代には古代山陰道が近くを通り、古墳時代まで遡る遺構や出土品も発見されていることから太古より近畿地方との交流を持っていたことも伺える。

城の興りは定かでないものの、南大首郭の東側に建造された鎌倉時代の城砦か居館(鎌倉時代建物跡)を始まりと推定している。

この鎌倉時代建物跡が当城でも比較的古い施設と推定されることから往古に「岡成城」と呼称された施設とも考えられる。

旧称の「泉山城」については多くが当城を示す一方、出雲私史では全く別の城と認識している。

伯耆志 尾高村の条 城跡の項

村の東一丁許に在て尾高岡成の地堺なり。東北中間村の傍迄差続きたる岡山の首にて此地以東は田土漸く高く以西俄に低し三山あり。北を本丸と云い、中を二ノ丸、南を天神丸と云う。皆松樹繁茂せり五十年前は四方に石垣有しを村民取て敷石などに用うるに幾人持と記せるか明に見えしと云えり。城の廣周回五丁許にて東に隍の跡あり。東南に古井あり。城跡年を追て田畑となり漸く狭小になりしと云えり。

伯耆志では現在の本丸、二ノ丸を本丸とし、中ノ丸及び伝・山中幸盛幽閉郭(Ⅳ郭)を二ノ丸としている。

天神丸が三ノ丸相当とも捉えられるが、大手門に関する記述は見られず、丘陵の形状から北側の小鷹山観音寺周辺が二ノ丸或いは三ノ丸相当とも考えられる。

伯耆志の成立(幕末~明治初頭)から50年前頃には四方に石垣を有した城郭跡として残存したが、畑地への転用で往時の規模は失われ、石垣は村民が敷石などの用途に持ち去ったとある。

このため石垣を殆ど持たない中世の古城と考えられていたが、近年の発掘により本丸から石垣が出土しており、中世から近世を跨ぐ期間に使用された城郭であることが判明している。

伯耆民談記之巻 第十 河村郡 古城之部

一、羽衣石城

(略)然るに大永四年五月中旬、雲州の尼子伊豫守経久、大軍を率して当国に攻入り山名の領分、米子、淀江、尾高、手満、不動が丘の城々を切落し、又東伯耆の内に押かけ、八橋、大江、岩倉、堤の諸城を追散らし、破竹の勢に乗じて羽衣石を取巻き散々に攻め戦う。(略)此戦乱を五月崩れとて今に民間に伝う。かくて尼子経久は旬日の間に一国を平定し羽衣石の城には尼子紀伊守国久を移し、泊り河口の城には国久の次男、式部太輔誠久を差置き東三郡を與て因幡表を押えさせ、尾高八橋の両城には吉田筑前守、同左京亮を入れ置き西三郡の鎮撫たらしめたり。

1524年(大永4年)

尼子経久による西伯耆侵攻(大永の五月崩れ)を受け、伯耆山名方の城主であった行松正盛は但馬国へと逃亡する。

尼子経久は吉田光倫を城代とし、伯耆国八橋城の城代には吉田左京亮を置き、西伯耆の統治を任せている。

伯耆民談記之巻 第十 河村郡 古城之部

一、羽衣石城

(略)然るにその後、尼子修理太輔誠久、安芸の毛利右馬頭元就を追討として天文九年秋、部下の人数をはせ催し芸州へ討入り元就の吉田の城を取り囲むことあり。当国には尾高の吉田筑前守兄弟を残し置きて、尼子国久を始め中国の諸将悉く芸州へ参陣したり。(略)伯州の浪人衆都合六千余人を集めて仝十月八日、伯州へ押入(略)尾高、八橋の吉田兄弟此事を聞くや否、芸州へ注進したる(略)

1540年(天文9年9月)

毛利元就討伐の為、尼子晴久は芸州へ向けて出陣する。

城代であった吉田光倫は芸州遠征には参加せず、八橋城の吉田左京亮と共に伯耆国の留守役を担った。

1546年11月1日(天文15年10月8日)

武田国信と南条宗勝ら因伯連合軍約6,000騎(後に7,000騎)が伯耆国へ進軍中との報せを受け、城代であった吉田光倫は尼子晴久に対して早急の援軍を要請している。

1562年(永禄5年)

毛利氏が西伯耆周辺に拠った尼子方の城砦を攻略する。

軍功のあった行松正盛が再び城主に任じられている。

粟屋勘兵衛家文書(萩藩閥閲録)

只今、泉、河岡一大事候。彼両城不慮候へは伯州一円無曲候条(略)七月廿三日

1563年7月22日(永禄6年7月3日)

伯耆国河岡城と並び西伯耆の拠点の中でも特に最重要視され、毛利元就もいずれかが落ちれば西伯耆の維持は危ういとしている。

この頃、城主として日野山名氏の山名藤幸が置かれ、河岡城を巡る対尼子戦では杉原盛重、宮景盛と共に毛利方の援軍として出陣している。(萩藩閥閲録)

1564年(永禄7年)

1569年(永禄12年)

尼子残党の山中幸盛らによって一時城を奪われている。(陰徳太平記)

1571年9月7日(元亀2年8月18日)

前年に尼子再興の軍を挙兵した山中幸盛は伯耆国末吉城の戦いで捕縛され、当城に連行されたと伝える。(萩藩閥閲録など)

山中幸盛の幽閉場所は「Ⅳ郭」或いは「中ノ丸」と伝えるため、二ノ丸に人質郭や牢獄が置かれていたこととなる。

当城に捕らわれた山中幸盛は赤痢と偽り幾度も番兵を欺き厠から脱出したとする話が有名である。

伯耆志、雲陽軍実記、森脇覚書、萩藩閥閲録など多数の文献に記述され、捕縛されたとする戦場、脱出方法や過程は諸説存在し、それぞれ経緯が異なる。

中には杉原盛重の虚を突き、当城を奪取してしまうといった伝承も見える。

「Ⅳ廓」は全周が切岸となる孤立した郭となっており、連絡が必要な場合っは中ノ丸や南大首廓へ木橋などで接続されたと推測される。

山中幸盛が赤痢と偽り牢獄と厠を複数回往復したとすれば、厠は「Ⅳ廓」或いは「中ノ丸」から離れた場所に所在したと考えられる。

山中幸盛が捕虜となったのは当城の内情を調べるためにわざと捕まったとする場合、「Ⅳ廓」と「中ノ丸」など主要施設との往復にも意味ができ、杉原盛重の虚を突き一時的に当城を奪取する物語の伏線としては回収しやすい。

伯耆民談記之巻 第十 河村郡 古城之部

一、羽衣石城

(略)天正三年春の頃、宗勝出雲の富田城に到り吉川元春に謁し夫より杵築大社へ参詣して帰途に大山へ登山し、諸々順礼して尾高の城へも立寄りける。(民諺記に八橋の城とあり)

城主杉原播磨守、殊に餐応して酒宴に及び立別れしが途中より発病し羽衣石に帰城の後、頻りに五体悩乱し種々治療を施すと雖も更に其験なく危篤に及びけり。(略)吾、今度の病、全く杉原が毒害と覚えたり。日頃彼と殊なる遺恨もなけれども、彼れ吾を害し其後汝等若輩なるに乗じ巧に毛利家へ讒言し当家を滅ぼし伯州一円兼領すべきの陰謀と覚えたり。

1575年(天正3年)

伯耆民談記では出雲国月山富田城から帰途に就く南条宗勝が当城に立ち寄ったとする。

杉原盛重より酒宴の席を設けられ餐応を受けたが、伯耆国羽衣石城への道中に体調を崩し、帰城後に危篤状態となる。

南条宗勝は一族を呼び、杉原盛重による毒害であると告げ没する。

遺言には毛利家へ忠節を尽くし、何かあれば吉川元春を頼ることを言い遺したが、南条元続、小鴨元清、南条元秋らは杉原盛重への怨恨から後に織田方へと与することとなった。

中務大輔家久公御上京日記(天正3年6月21日)

廿一日、打立未刻に文光坊といへるに立寄やすらひ軈て大仙へ參、其より行て緒高といへる城あり。その町を歩通、よなこといへる町に着。豫三郎といへるものの所に一宿。

1575年7月28日(天正3年6月21日)

島津家久の伊勢参詣道中記を記した「中務大輔家久公御上京日記」では当城の存在が記される一方、「よなこ(米子)」の町に米子城が存在していないことが読み取れる。

1582年(天正10年)

当面の間、杉原景盛が居城とする。

杉原家の家督相続争いに毛利方の小早川隆景、吉川元長らは「杉原景盛は南条と結び毛利に叛意あり」とし、吉川元長は部将の香川春継、粟屋就光らを伯耆国へ派兵している。

杉原景盛の居城であった伯耆国佐陀城を包囲した後、木梨中務少輔が守備を任されていた当城を攻略する。

杉原家の家督相続争いの後は杉原盛重の娘婿であった吉田元重が城番に任じられている。

1585年(天正13年)

伯耆国香原山城の戦いでは当城の城主を吉田元重、泉山城の城主を牛尾春重とし、泉山城を当城とは別の城として扱っている。(出雲私史)

寄進状には吉田元勝がこの頃の城主とする。(瑞仙寺文書)

1591年(天正19年)

毛利氏が伯耆に有した四城(五城とも)のうちの一城に「小田加城」とする記述が見える。

1601年(慶長6年)

関ヶ原の戦いの後、伯耆国の領主となった中村一忠が米子城の完成までの間、仮の居城とする利用を伝える。

横田村詮による米子の城下町整備に合わせ、尾高の城下町からも商人など領民の移住が行われたとある。

米子城が完成すると城下町及び政治機能は米子へと移されたため当城は廃城と伝わる。

廃城となった当城は解体され再利用可能な建材などが米子城の旧天守へ移築されたとする伝承もある。

廃城後、尾高の有力商人らは米子へと移り商いに注力し米子の城下町の発展に貢献したとある。

尾高から移った町民が多く居住した場所は「尾高町(おだかまち)」となり、茣蓙(ござ)、畳表、後に呉服なども町禄に加えられている。

米子へ移住し恩恵を受けた商人らが居た一方、これまでの主産業が全て米子へ移ってしまったことから尾高は徐々に廃れていき、城下町を田畑へと戻し生活の糧を確保したとも伝承に伝わる。

「生活は苦しく自ら命を絶つものが後を絶たなかった」と、尾高の城下に残された民の過酷な歴史を物語る言い伝えも残る。

1902年(明治35年)

天神丸北側の空堀を利用した岡成新道が建設される。

現在の体育館の敷地(南大首の東側)からは五輪塔が多く出土し、岡成新道を越えた南側に集められている。

伯耆民談記 尾高之城の条

中間庄尾高村にあり。浅野越中守家老、尾高和泉守重朝累代の家城なり。戸田安房守、浅野越中守、両家千戈を争ふことありて既に両家共に断絶に及びけり。其後尼子の一族吉田筑前守此処の城主たりけれとも芸州毛利家起って終に尼子も断絶に及び当城落去して毛利家の杉原播磨守盛重に賜はる。然るに毛利家、関ヶ原の陣に上方に一味して家康公に逆心に依って領地召上げられ此の時に至って当城断滅せり。記事は天満峰松山の合戦に悉く述べたり。

伯耆民談記では序盤に伯耆闘戦記からの引用がなされ、伯耆国岡成城に記した通り創作と推測される記述から始まるが、吉田光倫が在番する辺りから伯耆志や萩藩閥閲録など史実と推定される出来事に沿った記述となる。

このため伯耆民談記だけを参考にする場合、伯耆闘戦記の出来事が史実と混同する一因となっている。

写 真

2018年9月28日

遠望

遠望

遠望

遠望

天神丸

天神丸

天神丸

天神丸

空堀

空堀

空堀

鎌倉時代建物跡

鎌倉時代建物跡

鎌倉時代建物跡

鎌倉時代建物跡

復元木橋

復元木橋

復元木橋

南大首郭

南大首郭

南大首郭

南大首郭

南大首郭

中ノ丸空堀

中ノ丸空堀

中ノ丸

中ノ丸

中ノ丸

中ノ丸

中ノ丸

中ノ丸

中ノ丸

中ノ丸

中ノ丸

中ノ丸

Ⅳ郭空堀

Ⅳ郭

Ⅳ郭

Ⅳ郭

山下通路

山下通路

船着場跡

中ノ丸空堀

中ノ丸空堀

中ノ丸空堀

本丸虎口

本丸虎口

本丸

本丸

本丸

本丸

本丸西側土塁

本丸西側土塁

本丸南側土塁

本丸南側土塁

本丸東側土塁

本丸東側土塁

本丸東側土塁

本丸東側土塁

本丸東側土塁

本丸東側土塁

本丸東側土塁

本丸北東側土塁

本丸北東側土塁

本丸から二ノ丸

堀切

堀切

堀切

伝・二ノ丸門跡

伝・二ノ丸門跡

二ノ丸石垣

二ノ丸石垣

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸土塁

二ノ丸土塁

方形館跡

方形館跡

方形館跡

2013年4月22日、2014年7月20日、2015年8月29日、2015年8月31日