伯耆国 久米郡

いわくらじょう

岩倉城

所在地

鳥取県倉吉市岩倉

城 名

いわくらじょう

岩倉城

岩倉村に所在することに因む

別 名

いわくらやまじょう

岩倉山城

所在する岩倉山の名称に因む呼称

おがもじょう

小鴨城

往古、小鴨氏の本拠地が所在したことに因む呼称

いわくらようがい

岩倉要害

伯耆民談記で周辺一帯の呼称

築城主

小鴨元康 ※小鴨元兼とする説あり

築城年

1182年~1185年(寿永元年~元暦2年)

廃城年

1600年(慶長5年)

形 態

山城

遺 構

郭跡、井戸跡、堀切、空堀、土塁、虎口、土橋、横堀、竪堀※

※ 主郭南東部、東堀切に続く主郭東部、本丸と二ノ丸接続部の西側などに多数存在

現 状

山林

備 考

史跡指定なし

縄張図

岩倉城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

城 主

小鴨

小鴨氏

平安時代末期より紀氏と争う

城 主

伯耆山名

小鴨

小鴨元康

寿永元年~元暦2年頃の築城主と伝える

小鴨元之

元弘3年 / 正慶2年、名和長年から攻撃を受け落城を伝える

小鴨元近

当城へ居城した一族のひとりと伝える(伯耆民談記)

小鴨良俊

当城へ居城した一族のひとりと伝える(伯耆民談記)

小鴨良章

当城へ居城した一族のひとりと伝える(伯耆民談記)

小鴨久基

寛正2年に扁額を奉納、寛正6年に小鴨神社を崇敬とある(鳥取縣神社誌 鳥取縣神祇年表)

城 主

南条

小鴨元清

中国国分により家城を回復したと推測されるが羽衣石城への居城を伝える

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

吉記(吉田経房)

因伯古城跡図志下 伯耆国(文政元年 鳥取藩)

陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)

萩藩閥録(森脇覚書など)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

倉吉市誌(昭和31年10月 倉吉市誌編さん委員会)

倉吉市史(昭和48年11月 倉吉市史編纂委員会)

新修 倉吉市史 第二巻 中・近世編(平成7年3月 倉吉市史編集委員会)

角川日本地名大辞典31鳥取県(昭和57年12月 「角川日本地名大辞典」編纂委員会)

年 表

1182年~1185年

養和2年/寿永元年~元暦2年/文治元年

在庁官人として伯耆国庁に仕えた小鴨氏累々の居館が所在と伝える。

この頃、小鴨左衛門尉元康によって城砦への改修が行われたと推定されている。

1336年

建武3年 / 延元元年

11月13日(旧暦10月10日)

建武の乱に敗れた後醍醐天皇は政権を追われる。

足利方より攻撃を受け小鴨元之は降伏とされる。(伯耆民談記)

1391年

明徳2年

小鴨入道、小鴨新三郎元近らが山名播磨守満幸に呼応し摂州内野の戦いで戦死とある。

1461年

寛正2年

鴨部隠岐守久基(小鴨久基)が願主として小鴨神社へ扁額を奉納と伝える。(扁額の銘文 寛正二年辛巳十二月十三日 願主鴨部隠岐守久基)

1465年

寛正6年

鴨部隠岐守久基(小鴨久基)を城主と伝える。(鳥取縣神社誌 鳥取縣神祇年表)

1561年

永禄4年

この頃から小鴨氏は毛利氏へと与し反尼子の動きを見せる。

1566年

永禄9年

尼子氏が毛利氏へ降伏すると小鴨氏は家城への帰城を果たしたとある。

1570年

元亀元年

旧暦2月

小鴨氏の留守中に尼子勝久(山中幸盛の配下による攻撃とも)の攻撃を受け落城する。

この報を受けた因幡の湯原元網、武田高信、南条元続らの支援を受け短期間のうちに奪還している。(森脇覚書)

城代として毛利方の山田越中守が入城とする。(萩藩閥録)

この頃、小鴨掃部助には嫡男不在とあり南条氏から養子として南条左衛門尉元清を迎えている。

1579年

天正7年

1580年

天正8年

1582年

天正10年

旧暦5月

毛利方により当城への総攻撃が開始される。

旧暦9月~10月頃

この頃までに落城を伝える。

1584年~1585年

天正12年~天正13年

中国国分を受け東伯耆の所領が確定し、この頃は小鴨氏が当城を回復したと推定される。

1600年

慶長5年

関ヶ原の戦いで西軍に属し敗戦となった南条家は改易され、同時期に廃城とされる。

概 略

奈良から平安時代頃より在庁官人として伯耆国庁に仕えた小鴨氏累々の居城と伝える。

「城山」とも呼ばれる岩倉山の山頂に本丸を置き、西の岩倉川を天然の川掘に供し、主郭から伸びる東西の尾根先端には堀切(東側は主郭から堀切まで竪堀が続く)を配して防御力を高めている。

鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)に記載の縄張図では北西丘陵部の連郭群、山頂の主郭部、北の谷筋を越えた北側丘陵郭群(推定居館跡)の3区画を図示しているが、大手門が北西丘陵部からやや東側に位置したとされることから北側の谷筋に面する丘陵部には大手門を防衛するための施設が連なっていたと推測される。

因伯古城跡図志 岩倉村の古城跡

竹木草有。前通り河村郡へ越間道有。山の高四十間位。以後山古城より高し。二町位間有。

イ.長二十七間 横十五間より五間迄(表申)

ロ.長三十八間 横十間より六四間迄(此所へ井有水出る)

ハ.長六間 横五間

伯耆民談記 巻之十三 久米郡古城之部 岩倉山城号之事

此城を岩倉山という事は天孫降臨萬劫 不滅の天の岩倉の壽機を以て岩倉山と称するとかや。山の要害を見るに一體滑かなる磐石にて喬木生茂り。東は城池を周らし确々たる峻山十丈の切通しあり。南は嶮難なる小笹原にて往復の便を断ち、西は一里の藪つつき渓谷深し。北は大手にして堀郭を構へ境地広潤たり。本丸に井数多有って九夏の天にも乾く事なく飲水枯渇の患もなし。昔時の武士屋敷寺院町家等の礎跡、今に其所々に残り。又、田地の字等に存するとかや。

因伯古城跡図志には本丸(イ)から北側には出丸と堀切の所在が図示され、二ノ丸(ロ)の南側には井戸跡(井戸郭)の存在を記している。

伯耆民談記では城砦の詳細が細かく記述されている。

1182年9月19日(養和2年 / 寿永元年8月20日)

この頃より小鴨基保と紀成盛による大規模な合戦が始められ、出雲、石見からも増援があったことが記されている。(吉記)

小鴨基保と紀成盛は以前から対立しており、これまでも小規模な戦が頻発していたとも伝えている。

築城時期を1182年(養和2年 / 寿永元年)とする記述も見えるが、頻発する紀氏との抗争や出雲国からの来援に対して1182年~1185年(養和2年 / 寿永元年~元暦2年)頃にかけて段階的な増強、改修が行われたと推測される。

小鴨氏が伯耆国庁に仕えた奈良~平安時代には岩倉山の麓に小鴨氏の居館の所在が推定され、古くはこの居館を当城の始まりとも推測される。

居館を構えた小鴨氏には小鴨左衛門尉元康、小鴨入道元之、小鴨新三郎元近、小鴨小次郎良俊、小鴨掃部助良章の名が見える。

伯耆民談記 巻之十三 久米郡古城之事 岩倉山城之事并作州大町村小鴨平蔵素姓の事附り安総の刀の事

岩倉山の城は小鴨庄岩倉村の山にあり。当城は小鴨の氏族累代の家城也。小鴨姓は村上源氏又小海氏と言伝う。昔より当国の士にして中祖小鴨左衛門尉元兼、此処に家城を構え壽永元暦の頃は一国統領の家なり。子孫家運興廃あれども連綿相続し世々国守の麾下に属して近郷を領せり。末葉、小鴨入道は元弘の乱に名和伯耆守長年が催促に随い、御林の軍に加わり武家一統の後は一旦本領を失いぬ。其子新三郎元近は明徳二年国守山名播磨守満幸叛逆に合体し播州内野に於て戦死せり。其嫡小二郎良俊、其孫掃部介良章に至る迄、世々当城にありて山名氏の旗下たりしが大永の崩れに掃部介も尼子に家城を奪われ累代の領地に離れ暫く流浪の身となりけるが尼子氏滅亡の後、毛利元就の太刀かけによりて大永敗亡の諸将も大半本領に安堵せし間、掃部介も再び当城に帰入して専ら毛利家に属せり。然るに掃部介男児なき故、羽衣石城主南條豊後守宗元入道宗勝が二男、左衛門尉元清を養子として家系を継がしむ。元清も毛利家に心を傾け弓箭の家名を落さず。然るに永禄十二年六月上旬、尼子の枝葉、左衛門尉勝久諸浪人を駆り集め雲州に起り。兵士六千餘にて当国の城を攻取り、岩倉の城を昼夜三日の間、息をも継がず攻め立つる。折節、元清は毛利の軍役によって下ノ関勝山に参陣したるが此由を聞て毛利家へ暇を乞い受け、南條宗勝、山田出雲の諸将、一同当国へ馳せ帰りしが、はや岩倉の居城は踏城して敵勢入替りありけるを一朝にして攻落とし城を取返し、敵六十三人討取りけり。味方にも梶矢藤兵衛、林勘十郎、安長甚左衛門、谷川久之丞、其外中間八人討死しけり。其後、南條勘兵衛元続、毛利家に背き上方へ内通しける故、元清も之に同意して岩倉に籠城す。毛利の先鋒、吉川駿河守元春、天正七年七月当国へ押入り羽衣石の城を攻落し、岩倉の城をも攻んと向城として今倉村に砦を設け正壽院西堂利安、小鴨四郎次郎、鈴川治郎左衛門等を差置きけるに岩倉の城中より毎日足軽をかけ小廻りしけり。利安、鈴川素より武勇の者なれば毎度打出て岩倉の人数を追い立つる。是を見て元清も自身馳来合戦する事度々なり。此時、吉川勢の手立てには元清を引出し伏勢を以て討ち取るべしとして明る正月廿二日、今田中務少輔、伊志源次郎等四百余人、大宮に伏兵を置き、傍なる山の上に森脇市正を置き、敵伏勢の所へ乗来らば相図の螺を吹かせ、其聲に応して所々より起り合せ、敵を取り巻て打ち果さんと評議あり。その中に栗屋源蔵、同弟朝枝與三太郎といふ者あり。何れも父の源蔵に劣らぬ血気の者共にて二十前後の若武者なるが当家に人も多きに彼れ出雲浪人の森脇に合図の螺を吹かせ下知さす事奇怪なれと怒りて伏勢の中には入らすして大宮太明神の社頭へ行き、獅子狛犬などを取り出し舞踏してぞ居たりける。斯くて四郎次郎、正壽院は足軽を出し敵を呼引ければ岩倉の城中より足軽二百余人切て出て、追立追立伏兵の真中に馳来る。森脇市正は時分よしと合図の螺を吹けとも吹けとも鳴らず、これは不思議也。今日の軍の凶事なりとて、立かわり立かわり六、七人吹けれと更に鳴らず。如何にやとあやしみなから只気をもみてのみ有りけり。其内伏兵の中に有りける者共は合図の螺は聞へねども敵を思ふ図に引受、何れの時を期すへきとて思ひ思ひに起り立ち我先にと突てかかる。敵は小勢なれば一息に敗北しけるが勝に乗して追かけ岩倉山の麓迄追詰たり。左衛門元清、今日は何をやらん足軽攻合心もとなしとて物見を出しけるが、伏勢有つて味方打負たりと告来る。元清さればこそとて屈強の兵五百斗り、弓鉄砲を前に立て、真黒になつて助け来る所に伏兵共丁と行逢ひたり。元清得たりかしこしとて弓鉄砲を打かけ打かけしけるに追かけ来たる寄手は弓鉄砲は一挺も無ければ的に成って打立られ、大に崩づれ敗北す。栗屋踏み止まって討死す。其弟與三太郎は安部助太郎が手より鉄砲にて打留めたり。栗屋新左衛門も戦死せり。岩倉方にも村井三郎四郎、久田十太郎、米田源八討死す。かくて日も西山に傾きければ城方も長追ひせすして岩倉へ引きけり。今倉の砦の事を陰徳太平記には嶋田と述ぶ然れとも島田砦の跡なし。古老の伝ふる所は今いふ今倉村の事なり。天正のむかしは此両村のわかちなく一村にして島田村ならんか。又、安部助太郎右衛門と述べたり。又、仝書に此合戦の事をしるせるに毛利方に細田源之丞と云ふ十文字鎗の遣手有り。此者の伯父、鳥羽何某を城方の勇士、今田中務少輔に討れて口惜しく思ひ、いかにもして今田を一鎗突かばやと志し、林の中を伝ひ、岩の陰に忍んで伺ふ所に今田は矢を取て番ひ、引きしぼり居たりける。あの矢はなさは走りかかり一突きにせんと待ちけるが射放すや否や飛びかかる。素より今田は矢つき早の精兵なれば其儘矢を取て引番ひ能引て向かひたるか余り急に走り寄りける故、細田が鎗と矢先と其間漸く五六寸程にせまりければ、若し射外つしたらば細田に突かるへしと思ひ引詰ながら放してやらず。又、細田も突かんと思へとも強弓引の今田、矢を放さんとする程に突き得ず。鎗と矢先とつき合せしばらく見合せて有りけるが保ちかねてきって放す矢、細田が方の肉と皮とをかけて射切ったり。細田も敵の矢放すと見るより踏み入て突きければ今田が弓手の大指にあたり弦を切て首の傍を突込みける間、さしもの今田も目くれ働くかと叶わず。細田も深手なれば両方の味方走り来て二人を各々方にかけて引返へしけるとなり。彼の今田は強弓大兵の手利、其頃遠近に顯はれて武勇の者なりといへり。今田中務少輔は城方の強士とあり。又、此民談記前文には今田中務少輔寄手の列に見へたり。同名の士、敵味方共に有りけるにや左なくば又、書記の誤なるか疑う可し。

1331年6月5日(元弘元年/元徳3年4月29日)~1332年5月5日(元弘2年/元徳4年4月10日)

後醍醐天皇による鎌倉幕府の倒幕計画(元弘の変)では名和長年の要請に応じ小鴨入道が後醍醐天皇方へと与している。

1333年(元弘3年/正慶2年)

名和方の攻撃を受け小鴨元之は降伏、落城を伝える。(現地案内板)

現地の案内板では出典元を不明とするが名和長年による攻撃を受け落城している。

伯耆民談記では小鴨氏基が名和長年の求めに応じて後醍醐天皇へ協力しており、名和長年から攻撃を受けたとする記述も見られないことから名和方との良好な関係のみが読み取れる。

一説には小鴨氏基と小鴨元之に対立があったとされ、一族も一枚岩でなかったことが考えられる。

1336年(建武3年/延元元年)頃

後醍醐天皇へと与していたが、建武の乱に敗れ後醍醐天皇が政権を失うと足利方により攻め落とされたと伝える。

伯耆民談記では「武家一統の後は一旦本領を失いぬ」としている。(伯耆民談記)

1391年(明徳2年)

小鴨入道元之、小鴨新三郎元近らが山名播磨守満幸に呼応し、従軍先の播州内野で戦死している。

名和長年の求めに応じなかった一族は山名氏に与していたと推測される。

1467年~1477年(応仁元年~文明9年)

応仁の乱では山名教之に従った小鴨安芸守之基が船岡山の戦いで討死とある。

1524年(大永4年)

尼子経久の伯耆国侵攻を受け落城する。(大永の五月崩れ、大永崩れ)

尼子氏に占領されると小鴨掃部助良章は国外(因幡方面)へ逃れたとされる。

国外へ退去せず尼子氏に従った小鴨氏の存在も確認でき、毛利氏が伯耆国へと勢力を拡大を始めた頃に尼子方を離反し毛利方へと与している。

1566年(永禄9年)

尼子氏が毛利氏へ降伏すると小鴨氏は家城への帰城を果たし南条氏と共に吉川元春に仕えている。

同時期、当城の城主であった小鴨良章に嫡男が不在とあり、南条家から養子として南条左衛門尉元清を迎えている。

1570年(元亀元年)

城主であった小鴨氏は南条宗勝の本隊と共に毛利方の下関(勝山遠征)に従軍するため出雲へ向かったとされ、留守役として山田越中守が守将を務めている。

1570年(元亀元年2月)

守兵が手薄になった隙を突かれ尼子勝久に与する一党(山中幸盛の配下とも)の攻撃を受けたため山田越中守は開城し逃亡、そのまま落城している。

山田越中守は因幡国鹿野城の湯原元網を頼り、武田高信、南条元続らの支援も受け短期間のうちに再び奪還している。(萩藩閥録 森脇覚書)

萩藩閥録では奪還の際、城代として再び山田越中守の入城が記述に見える。

1579年(天正7年)頃

杉原氏、南条氏、伯耆山名氏、小鴨氏は毛利方として美作方面へ出征している。

同年秋頃、南条元続が毛利方から離反し織田方へ与すると小鴨元清も同調し離反している。

1579年(天正7年7月頃)

南条元続は織田方へと与し、毛利氏とは袂を別っている。

毛利方は吉川元長を総大将として伯耆国羽衣石城を攻略すると続いて当城を攻略するため伯耆国今倉城を向城として普請する。

伯耆国打吹城も向城として増強され、吉川元春からの検使として二宮木工助を始め、城番として羽根兵庫助元安(伯耆民談記では兵庫頭)、牛尾大炊助、北谷刑部少輔などが入れ置かれている。

南条元続、小鴨元清の離反は毛利方の杉原盛重から激しく恨みを買っており、杉原氏と南条氏が仇敵の間柄として多くの書物や物語として記述されることとなる。

1580年(天正8年)頃

毛利方は吉川元長を総大将に命じ、南条方の勢力排除の準備を開始しており、小鴨元清の籠る当城や伯耆国由良城など周辺諸城が攻略される。

1580年3月7日(天正8年2月22日)

岩倉合戦では毛利方に与した伯耆国今倉城の正寿院利庵、小鴨経春らが岩倉山の麓まで迫るが弓や鉄砲を用いて応戦し、敵方の作戦の手違いも重なり毛利軍を撃退している。

伯耆民談記 巻之十三 久米郡古城之事 岩倉山城之事并作州大町村小鴨平蔵素姓の事附り安総の刀の事

天正十年五月、吉川治郎少輔元長、多数を引具し東三郡へ乱入し、先づ岩倉の城を攻め取るべしとて近郷近村を焼払らひ、同廿五日、岩倉の城下へ押詰めたり。味方も所々の要害を守り堅固に防戦せしが寄手は大勢。城中は小勢なれば事危く見へし所に長臣、黒松将監國時、永原玄蕃惟定、二人城門を開き突き出づ。是よりして城兵我も我もと駆け出しが中にも尾崎三郎四郎、北村甚九郎、横田彦四郎、杉森善右衛門、戸倉彦五郎、成相嘉助、舟原彌三郎、北村又次郎、日野甚五郎、石川又三郎、高柴彌五郎、安部助太郎等十二人の者共、兼ねてより死を極めたる兵なれば真先に進み出て武勇を皷して戦ひける故、寄手浮足になり一丁ばかり崩れける。吉川元長素より名を得たる勇将なれば少しも驚かず、旗下を押立て来たり。馬印を打振り打振り攻戦う。成相嘉助吉映は多知見平治と戦いしが両士共に世に聞ゆる強兵なる故、暫く互角なりしが成相何とかしたりけん。多知見が鎗を受け損じ胸板を突通され、是を抜かんとして穂首を握りけるを多知見鎗を引取り突放せば真うつむけに倒れけり。多知見は首を取らんと立寄る所を石川又三郎清道、横間よりかけ合せ多知見か脇坪を突通す。多知見ひるまず立向ふ所に安部助太郎貞宗走り寄って多知見を槍玉に乗せたり。かくて城兵必死になりて防ぎけれども寄手は鬼をもあざむく吉川勢なれば手負死人を乗越へ乗越へもみ立ける故、十二人の勇士も追々討死し其外大半討れ、或いは逃げ去り城中に引籠る。寄手は附入にせむと突掛るを、黒松将監、永原玄蕃、堀裏を走り周り鉄砲を雨の如く打出す。吉川元長、討手の輩に下知をなし、火矢を頼りに射させしが西の手より打込みしに火矢城の角矢倉に燃付けるに、折節大山颪烈しく吹て餘焔所々に吹付け、一時に燃上りければ城中の騒動言はむ方なく遂に落城に及びける。城主左衛門尉元清も最早自害に及ばむとするところに長臣共兎角に押止め、黒松将監、永原主悦(玄蕃が嫡子)、其外の者とも相従ひ、北の門より忍び出て山越に羽衣石の城に落行ける。彼の勇士十二人の内、杉森善右衛門家昌は深手を負ひて進退叶はず、館の内にて切腹す。日野甚九郎清照やがて之を介錯して其身も共に切腹す。永原玄蕃は城に残り表門の櫓に上り散々に射る。素より強弓の手利きにて矢継早に射下しける故、寄手も少ししらけて見へたり。永原か矢、寄手の立花伊織が士卒の持つ楯に射立たる矢文あり。披き見れば一首の歌を書付たり。

「一筋におもひきる矢のあづさ弓 また引きかへすこころなけれど」

と誌したり。各是を見て、扨ては左衛門尉切腹と察したり。去程に城中は一圓に煙気充満しければ永原は落残りたる者共を追々羽衣石へ遣し、其身只一人腹かき切て失せにけり。行齢六十余なりと、斯くて城中櫓門殿舎悉く灰燼となり五百余年伝はりたる名城此時に滅亡す。羽衣石の城より後詰として南條兵庫守元周、三百余人を卒し倉吉迄馳付けるが岩倉落城して元清は山伝ひ羽衣石の城へ退きたりと聞て直に羽衣石に引返す。吉川元長凱歌をあげ城の近村へ屯を張り、もしや羽衣石より取りかくる事も有らむかと用心厳敷陣をとる。かくて城焼跡を点検するに元清の死骸分明ならず。杉森善右衛門、本丸に於て切腹せしかは是こそ元清ならんと首を三方に載せ、日野甚九郎の屍を黒松の死骸なるへしとて二つの焼首を元長の実検に入れける。然るに元清は恙なく羽衣石へ落行けるよし後日に聞へければ偖は彼一首の歌は永原の謀計なりしやと皆人其忠死を感じ哀を催しける。斯くて元長は此序に南條を攻滅ぼし当国を平均すべしと思惟せしが彼地は堅固の城地にて味方にも手負死人数多あれば卒爾にも攻め難きかと暫く猶予せし所に。

1580年7月6日(天正8年5月25日)

毛利方の総大将、吉川元長による総攻撃が開始される。(伯耆民談記では天正10年5月の出来事となっている)

小鴨方は重臣の黒松将監国時、永原玄蕃惟定を始め、小鴨十二士(尾崎三郎四郎、北村甚九郎、横田彦四郎、杉森善右衛門、戸倉彦五郎、成相嘉助、舟原彌三郎、北村又次郎、日野甚五郎、石川又三郎、高柴彌五郎、安部助太郎)らの頑強な抵抗により善戦するが、同年9月~10月頃に焼き討ちを受け落城とある。

城主の小鴨元清は切腹を覚悟したが家臣に説得され伯耆国羽衣石城へと落ち延びている。

同日、南条元周が三百餘騎を率いて援軍に向かうも伯耆国打吹城(倉吉)近辺まで進軍したところで落城の報を聞き、小鴨元清も羽衣石城へ無事に落ち延びたことを確認したため引き返している。(伯耆民談記)

1581年(天正9年10月下旬)

伯耆国馬ノ山砦周辺で吉川元春と羽柴秀吉が相対(馬ノ山の対陣)すると羽柴秀吉から当城及び羽衣石城に兵糧や武具など補給物資が送り込まれている。

伯耆民談記 巻之十三 久米郡古城之事 岩倉山城之事并作州大町村小鴨平蔵素姓の事附り安総の刀の事

六月上旬、備中表より飛脚到来して毛利家と上方和睦相調ひたる間、東三郡を南條へ渡し帰陣すべしと父、駿河守元春の許より告来りし故、頓て陣を払て西三郡の仕置を申付置き雲州へ引入りける。偖又彼の十二人の勇士、今度の合戦に互い盟約し其意を記し連名を以て小鴨大宮大明神の社前に捧げたる札、今に実物として社内にあり。天正十年壬午五月五日と書たり。委くは神社の巻に記せり。(略)

1584年(天正12年6月上旬)~1585年(天正13年)

中国国分を以て伯耆国八橋城周辺(八橋川以西)を除く東伯耆三郡が南条氏の領有となり、当城も南条元続の持城と確定する。

小鴨元清は南条元続の客将として羽衣石城へ在城し、南条元続の死後は南条元忠の後見を務めている。

1600年(慶長5年)

関ヶ原の戦いで南条氏は西軍に属し敗戦、南条家の改易と同時期の廃城とされる。

関ヶ原の戦いの後、中村一忠が伯耆国へ入り、執政家老の横田内膳が米子城町の整備を行った際に岩倉の城下の有力商人らを米子に移住させた町が岩倉町と伝えている。

伯耆国米子城の天守は当城を移築したとする伝承があり、廃城時に再利用に耐える資材を米子へと運び転用したことが伝説の元になったとも考えられる。

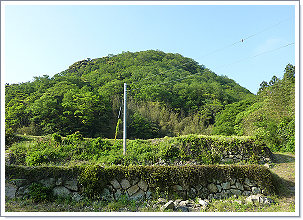

写 真

2016年5月14日

遠望

遠望

遠望

遠望

登城口

伝・大手門

北西郭跡群

北西郭跡群

北西郭跡群

北西郭跡群

北西郭跡群

北西郭跡群

北西郭跡群

北西郭跡群

堀切

堀切

主郭北側腰郭

主郭北側腰郭

主郭北側腰郭

主郭北側腰郭

主郭北側腰郭

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸

二ノ丸

本丸

本丸

本丸

本丸

本丸

本丸

井戸郭

井戸郭

本丸

南東部郭跡

南東部郭跡

竪堀

南東部郭跡

南東部郭跡

南東部郭跡

南東部郭跡

南東部郭跡

南東部郭跡

南東部郭跡

南東部郭跡

南東部郭跡

南東部郭跡

南東部郭跡

南東部郭跡

南東部郭跡

南東部郭跡

南東部郭跡