伯耆国 久米郡

うつぶきじょう

打吹城

所在地

鳥取県倉吉市仲ノ町 / 鳥取県倉吉市葵町 / 鳥取県倉吉市みどり町 / 鳥取県倉吉市鍛冶町

城 名

うつぶきじょう

打吹城

打吹山に所在することに因む

別 名

うつぶきじょう

宇津吹城

吉川元春が肥塚与四郎へ宛てた書状での表記

うつぶきじょう

宇津葺城

陰徳太平記(巻六十一 伯州羽衣石山向城 付 宇津吹城合戦之事)での表記

くらよしじょう

倉吉城

久米郡の政庁とする伯耆民談記などでの表記

くめじょう

久米城

里見家由来記での表記

なんじょうそうしょうのはじろ

南条宗勝之端城

草刈将監覚書での表記

築城主

山名師義

築城年①

1356年~1361年(正平11年~正平16年/延文年間) 山名師義による築城後も田内城(守護所とする)が居城と伝える

築城年②

1370年(建徳元年/応安3年) 守護所と城下町が移転され田内城の廃城を伝える

廃城年

1615年(元和元年) 一国一城令による廃城を伝える

形 態

山城

遺 構

郭跡、土塁、虎口、堀切※、空堀※、横堀※、竪堀※、畝状竪堀※、枡形、石垣、櫓跡、居館跡、井戸跡

※ 堀については「ち号演習」による塹壕敷設の影響を受けた可能性が高い

現 状

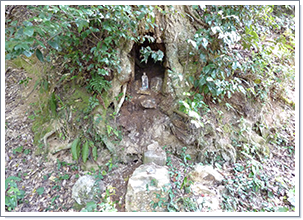

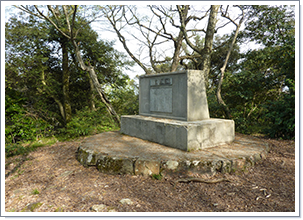

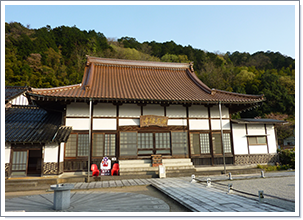

山林、原野、鎮霊神社、長谷寺など

備 考

史跡指定なし

縄張図

打吹城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

永正年間に伯耆国守護として守護所への在所を伝える

城 主

尼子

南条喜右衛門尉

永禄3年10月、草刈景継が当城を攻撃した際の尼子方の城主と伝える(草刈将監覚書)

城 主

毛利

吉川

吉川元春

天正8年に入城し、後に肥塚与四郎を城番に任じる(吉川元春書状)

二宮俊実

吉川元春からの検使として天正7年に在番(陰徳太平記)

羽根元安

天正7年に在番した吉川元春の部将のひとり(陰徳太平記)

牛尾大炊助

天正7年に在番した吉川元春の部将のひとり(陰徳太平記)

北谷刑部少輔

天正7年に在番した吉川元春の部将のひとり(陰徳太平記)

肥塚与四郎

天正8年に吉川元春より城番へと任じられている(吉川元春書状)

城 主

南条

南条宗勝

久米郡に有した持ち城のひとつとされる(草刈将監覚書)

永禄5年、尼子方から旧領を回復した南条宗勝より城番として置かれた部将のひとり

永禄5年、尼子方から旧領を回復した南条宗勝より城番として置かれた部将のひとり

永禄5年頃から南条氏の配下となり城主へと任じられる

小鴨元清

天正19年、南条元忠の後見として岩倉城より移転する

城 主

中村

中村栄忠

慶長5年、中村家の伯耆国入封により城番に任じられる

南条家改易後、同名の人物が中村家の家臣団に見えることから中村家に仕官したと推測される

城 主

徳川

山田直時

慶長14年、中村家の改易により天領地となった際に幕府から派遣され周辺の統治を行う

城 主

里見

里見忠義

慶長19年、伯耆国入封となり城下に屋敷を構えるが名目だけの城主と伝える

城 主

池田

伊木忠貞

元和3年、池田光政の命を受け倉吉の統治を行う

城 主

池田

倉吉荒尾

荒尾嵩就

初代倉吉荒尾氏

荒尾宣就

二代倉吉荒尾氏

荒尾秀就

三代倉吉荒尾氏

荒尾勝就

四代倉吉荒尾氏

荒尾甫就

五代倉吉荒尾氏

荒尾斯就

六代倉吉荒尾氏

荒尾厚就

七代倉吉荒尾氏

荒尾為就

八代倉吉荒尾氏

荒尾世就

九代倉吉荒尾氏

荒尾直就

十代倉吉荒尾氏

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

光源院文書 足利義昭御内書(発給年不明6月1日)

陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)

草刈将監覚書(発給年不明)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

因伯記要(明治40年5月 鳥取県)

復刻発刊 因伯記要(昭和56年1月 ㈱矢谷印刷)

倉吉市誌(昭和31年10月 倉吉市誌編さん委員会)

倉吉市史(昭和48年11月 倉吉市史編纂委員会)

新修 倉吉市史 第二巻 中・近世編(平成7年3月 倉吉市史編集委員会)

東郷町誌 資料編(昭和62年12月 東郷町誌編さん委員会)

年 表

1356年~1361年

正平11年~正平16年/延文年間

山名師義による築城を伝える。

1560年

永禄3年

旧暦10月頃

草刈景継による攻撃を受けたとされ、この時の城主を尼子方に与した南条喜右衛門尉と伝える。

1562年

永禄5年

南条氏が尼子氏から離反し毛利氏に与して南条家の旧領を回復する。

1579年

天正7年

伯耆国羽衣石城の南条元続が毛利氏から離反し織田方となる。

1582年

天正10年

織田信長の横死の報せを受けた羽柴秀吉から毛利氏に対し一時的な和睦が行われる。

1585年

天正13年

毛利氏と羽柴氏の和睦により領土が確定する。

八橋川以東の東伯耆3郡が南条氏の領土となり、再び南条元続の持城となる。

1600年

慶長5年

1609年

慶長14年

中村家の改易に伴い江戸幕府の直轄領(天領)となる。

1614年

慶長19年

安房国の里見忠義が倉吉3万石を与えられるが当城に入ることはなかったと伝える。

1615年

元和元年

一国一城令による廃城を伝える。

1617年

元和3年

池田光政の家臣、伊木忠貞が置かれ久米郡の統治を行う。

1632年

寛永9年

打吹山麓に陣屋(倉吉陣屋)が置かれ、明治維新まで倉吉荒尾氏による自分手政治を伝える。

概 略

標高204メートル、打吹山の山頂を中心として築かれた山城と伝える。

主要な郭群にはそれぞれ名称が伝えられており、支配勢力が移り変わるにつれ重要施設の移転と増改築が施されたと推測される。

主郭機能が山頂へと移る頃には現在の構成と近い郭配置へ整ったと考えられ、天守北側直下の腰郭に所在する出丸の小鴨丸を併せた縄張までが本丸とする。

本丸の北西端と南西端には木戸跡とする痕跡も見え、北西端の木戸北側には土塁を配した郭跡が残っていることから番所などが併設されていた可能性も伺える。

主郭の北西部(郭と虎口の接続口)には瓦片が散布しており、天守台石垣の破壊痕と併せて破城の名残とする説も唱えられている。

城域は打吹山の山塊に広く展開し、本丸から西へやや下った場所に二ノ丸の備前丸、更に北西に下った場所に三ノ丸の越中丸が所在する。

越中丸から北の堀切を越えた先には元清丸と伝える出丸が所在し城下町へと接続する。

南条氏が領有した頃の打吹山北側山麓には南条屋敷(備前屋敷)が置かれ、領主が里見氏へ変わると山麓の北東側に里見屋敷が置かれている。

廃城後は南条屋敷の北側に倉吉陣屋が置かれ、以降は久米郡の政庁としての機能を担ったと伝えている。

正平11年~正平16年/延文年間(1356年~1361年)

山名師義による築城を伝える。

但し、山名師義の居城(守護所)は引き続き伯耆国田内城に置かれたとすることから、築城当初は簡素で小規模な施設に留まると考えられ、用途も不明。

一説には1370年(建徳元年/応安3年)の完成を以て守護所と城下町を移転したため田内城は廃城になったとしている。

1544年(天文13年)

天神川と小鴨川の氾濫によって田内城の城下町(見日千軒(みるかせんげ))が流出したことを受け、田内城の城下町は打吹山の麓へ移転されたと伝える。

統合された城下町の規模は弘治年間(1555年~1558年)から永禄年間(1558年~1570年)の段階で人家三百余りの邑里とされ、城下町が本格的に栄え始めるのは1582年(天正10年)以降からとする。

1560年(永禄3年)

因幡国や美作国に拠る草刈党を率いた草刈景継による攻撃を受けたと記録される。(草刈将監覚書)

同年10月頃、当城を守備していたのは尼子方に与した南条喜右衛門尉としている。

文書が作成された時期などにより南条宗勝が入道号を称していない場合は「なんじょうむねかつのはじろ」と読むか。永禄8年頃であれば豊後入道、元亀元年以降であれば宗勝入道。

1562年(永禄5年)

毛利方の支援を受けた南条宗勝が南条家の家城であった伯耆国羽衣石城を尼子方から奪還すると、続けて旧領であった久米郡内の所領も回復している。

当城には南条元信、山田越中守など重臣が城番として置かれたとする。

陰徳太平記 巻六十一 伯州羽衣石山向城 付 宇津吹城合戦之事

(略)南条元清が家城、岩倉の向城には宇津葺に二宮木工助、羽根兵庫助元安、牛尾大炊助、北谷刑部少輔。

(略)此を各芸州へ帰給ければ南条兄弟倡(いざ)とよ宇津吹の城を攻破んとて。南条伯耆守元続、同左衛門進元清、三千餘騎を引率して天正七年十二月二十三日に押寄たり。折しも大雪俄に降来て甚寒かりければ諸卒手凍えて弓を引き、鉄砲提ぐべき様もなし。城中には下戸には餅多く食せ、上戸には酒煖めて吞せ。敵の近付を待所に、元続、元清、頻りに押、太鼓を打ち、再拜を振て蒐れと下知しける間、曳々聲を上て進みけり。城中より羽根、牛尾、北谷並に元春よりの検使、二宮木工助、散々に射立突て出ければ敵、一怺えも怺えず颯と引を見て。

牛尾大炊助、卯山善四郎、引敵の後を慕ける所に南条が郎党、一條猪助取て返し。大炊助と渡合散々に戦ける所を善四郎馳寄て一條が胸板をしたたかに突ければ下なる川へ落けるが究竟の水練なれば具足著ながら泳ぎ上りぬ。さらば命生たるを希有にして引帰るかと見る所に猪介懸ると計知て引と云事を知らず名にし負たる猪武者なれば。又、本ノ所に馳来り。いかに牛尾、卯山よ。先刻の鎗に勝負付かざる事の口惜さに。又、こそ来りたれと莞爾と笑て突て蒐る。牛尾、卯山も元来至剛の兵なるに敵一人なれば勇み進て渡合う。透間なく突てかかる程に。終に猪助討れにけり。かくて翌日、南条が昨日の負軍に無念を晴さんとて寄来べしは必定也とて。山下に柵の木結渡しける所に南条が士大将、赤木兵太夫が嫡子、大力と云者、攻馬しけるに究て口の強き馬にて。一文字に翔破るを、引け共引け共留ず。左右して囲ず柵結ける所へ馳来りけり。是を見て得たりやとて、数人寄合馬より引下し、終に其所にて討取けり。城中の兵、其南条と初度の合戦に利を得るのみならず。又、かく思ずに敵を討事軍神の加被を蒙りけるにこそ行末頼もしと勇み進まぬは無けり。(略)

1579年(天正7年)

南条元続は織田方へと与することとなり、毛利氏とは袂を別っている。

当城には吉川元春からの検使として二宮木工助を始め、城番として羽根兵庫助元安(伯耆民談記では兵庫頭)、牛尾大炊助、北谷刑部少輔が在番しており、南条方の伯耆国岩倉城に対した向城とする毛利方の重要拠点とされている。

1580年1月9日(天正7年12月23日)

南条元続、南条元清が三千騎を率いて当城を攻撃する。

南条方の軍勢は冬の寒さで弓が引けなかったことから飛び道具が使えず、鉄砲も持たなかったために白兵戦を仕掛けるが、籠城する毛利方には万全の備えがあったため城中からの反撃によって攻撃は奏功しなかった。

南条方は伯耆国羽衣石城へ向かい撤退するが多くの家臣が討死、捕縛されている。

1580年(天正8年)

吉川元春より肥塚与四郎が城番に任じられている。(天正八年十二月八日付 吉川元春書状)

1582年(天正10年)

本能寺に於いて織田信長の横死が羽柴秀吉へと伝わり、毛利氏との一時的な和睦が行われる。(京芸和睦)

1585年(天正13年)

毛利氏と羽柴氏の和睦交渉が成立し、在地領主の所領が確定する。(中国国分)

八橋川以東の東伯耆3郡は南条氏の領有となり、当城は南条元続の持城となっている。

1600年(慶長5年)

関ヶ原の戦いでは南条元忠が与した西軍が敗れ、戦後処理により南条家は改易となる。

関ヶ原の戦いでの功績により中村一忠が伯耆国入封となり、中村栄忠が城番に任じられている。

1609年(慶長14年)

中村家の改易に伴い江戸幕府の直轄領(天領)となる。

1614年(慶長19年)

安房国より里見忠義が久米郡3万石を与えられるが当城に入ることはなかったと伝えている。

里見由来記では城名を「打吹城とも久米城とも申すなり」と記しており、別名として久米城とも呼ばれていたことが判る。

1615年(元和元年)

一国一城令による廃城を伝える。

1617年(元和3年)

池田光政が因伯32万5千石の領主となる。

因伯統治に適した新政庁の候補として打吹山麓とその城下町が挙げられたが「領国の中央なれど山奥にて国主鎮座の地にあらず」として採用されなかった。

池田光政は家臣の伊木忠貞に命じで倉吉の統治を行わせている。

1632年(寛永9年)

打吹山麓に陣屋(倉吉陣屋)が置かれ、明治維新まで倉吉荒尾氏による自分手政治が続けられたと伝える。

写 真

2013年5月6日、2016年4月9日 他