伯耆国 久米郡

うつぶきじょう えっちゅうまる

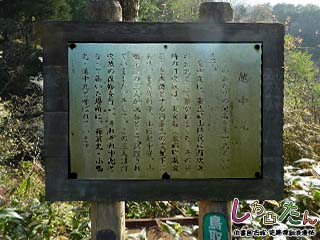

打吹城 越中丸

所在地

鳥取県倉吉市仲ノ町

城 名

うつぶきじょう えっちゅうまる

打吹城 越中丸

山田越中守の居城に因む

別 名

うつぶきじょう さんのまる

打吹城三ノ丸

伯耆民談記で打吹城の三ノ丸とする

だいさんじょう

第三城

本丸に対する位置付け(三ノ丸)を表す呼称(因伯記要)

築城主

築城年

不詳'1562年(永禄5年)頃か(

廃城年

1615年(元和元年)一国一城令によって本城(打吹城)と共に廃城か

形 態

山城

遺 構

郭跡※、腰郭、土塁、土橋、堀切

※ 越中丸跡広場として一部改変

現 状

山林、越中丸跡広場

備 考

史跡指定なし

縄張図

打吹城(越中丸部抜粋)略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

永正年間に伯耆国守護として在城を伝える

城 主

毛利

吉川

吉川元春

天正8年に入城し、肥塚与四郎を城番に任じる(吉川元春書状)

肥塚与四郎

天正8年に吉川元春より打吹城の城番へと任じられている(吉川元春書状)

城 主

中村

中村栄忠

慶長5年、中村家の伯耆国入封により城番となる

城 主

徳川

山田直時

中村家の改易に伴い天領地となり幕府から派遣され周辺の統治を行う

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

萩藩閥閲録( )

因伯記要(明治40年5月 鳥取縣)

新修 倉吉市史 第二巻 中・近世編(平成7年3月 倉吉市史編集委員会)

年 表

1585年

天正13年

毛利氏と羽柴氏の和睦により八橋川以東の東伯耆三郡が南条氏の領土とされ、南条元続の持城となっている。

※1582年(天正10年)頃とも。

1600年

慶長5年

1609年

慶長14年

中村家改易に伴い江戸幕府の直轄領となり、江戸から派遣された山田五郎兵衛が管理とある。(伯耆民談記)

概 略

伯耆国打吹城の本丸から北西に下った中腹に所在する。

現在は越中丸跡広場となっており、広場内には四国遍路の霊場八十八ヶ所を模した打吹山八十八ヵ所石仏群(石仏、石塔)が鎮座する。

城砦の興りは南条家の重臣、山田越中守による築城や城下町であった越中町、越殿町に居住した山田越中守の詰城であったことに因むとされる。

一説に時代は慶長年間、中村家の家臣とする山田越中守の築城や居城に因むとする説も見られる。

関ヶ原の合戦前、南条家重臣による評定では南条元忠の方針に否定的であった山田越中守は南条家の改易後、中村家に仕えて引き続き周辺の統治に携わったと推測される。

越中町や越殿町(北越殿、南越殿)には古くから町が形成されていたとも伝え、城下町から程近い当城周辺に往古の打吹城の本丸が所在した可能性も推測される。

この推測では伯耆国田内城より山名師義が移転した頃から当城砦が存在した可能性もあり、その後の見日千軒の流出や伯耆国岩倉城の戦火から逃れてきた人々によって打吹山麓の村落が発展し、城砦や城下町の拡張が行われていったとも考えられる。

当城砦の北側と城下町(越中町、越殿町)の中間に所在する浅田山(元清山)は平削地を有することから、地理的に当城砦北側の防御を担った出丸と考えられ、更に西側の伯耆国四十二丸城も同じ城域に含めるとする記述が因伯紀要に見えることから当初、打吹城の三ノ丸は半ば独立した城砦群と認識されていたことが伺える。

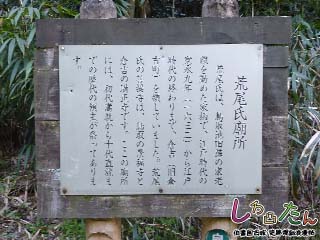

伯耆民談記 巻之第二 都邑之部 一、倉吉 越殿の事

当所越中町という町裏に地境三百歩余りに見ゆる松林あり。今諸家の廟所なるが是を越殿と称す。天正の昔、羽衣石領の時、南條の家臣、山田越中が住居せし殿趾なりとかや。越中在住の時、郷民等此地を越殿と称す。世の人終に字なして今に称し来れるなり。然るを俗誤てかうしん堂といえり。越中町というも山田が領せし處なる故なり。

伯耆民談記 巻之第十五 久米郡古城之部 一、同城(倉吉)地理の項

(略)三の丸を越中丸という。備前丸より西へ二十三間半下り、本丸よりは四十三間あり。東西三十間南北十三間あり是を越中丸という。これは南條備前守、田後へ移りて後、伯耆守の重臣山田越中当丸へ居り羽衣石の目代として近郷を守護す。依て此丸を越中丸と称すとなり。又、当町に越中町というあり。是れ山田が領地の所と云伝うるなり。

伯耆民談記では越中町、越殿町(北越殿、南越殿)を山田越中守の居館跡としており、羽衣石の目代(補佐役)として三ノ丸に居住し、近隣の郷里を治めたとしている。

因伯記要 第三章 名所旧跡 第五 東伯郡の条 倉吉城跡の項

因伯記要では打吹城の第三の城であったとする記述が見える。

伯耆民談記と同じく打吹山の山頂に所在した本丸と西方の山塊では城域を分けた表現がなされており、当城や四十二丸城を含めて四十二丸と表現している。

廃城年の明記はなされていないが、伯耆国倉吉陣屋を残して打吹城が廃城となった1615年(元和元年)頃に併せて役目を終えたと推定される。

写 真

2016年4月9日