伯耆国 久米郡

たうちじょう

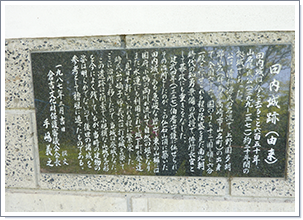

田内城

所在地

鳥取県倉吉市巌城

城 名

たうちじょう

田内城

田内村への所在に因む

別 名

いわきのしろ

巌城

所在する地名に因む呼称

築城主

山名時氏

築城年

1337年(建武4年/延元2年)

廃城年

1370年(建徳元年/応安3年)

形 態

丘城

遺 構

郭跡、土塁、堀切、切岸、空堀、横堀、竪堀※、石垣、礎石、石列遺構、石敷遺構

※ 近年の再調査から畝状竪堀とされる

現 状

山林、墓地、工場施設及び駐車場

備 考

史跡指定なし

縄張図

田内城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

城 主

伯耆山名

山名時氏

建武4年/延元2年に守護所として普請を開始とする

山名師義

山名時氏より城主に任じられている

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

因伯記要(明治40年5月 鳥取県)

倉吉市誌(昭和31年10月 倉吉市誌編さん委員会)

倉吉市史(昭和48年11月 倉吉市史編纂委員会)

新修 倉吉市史 第二巻 中・近世編(平成7年3月 倉吉市史編集委員会)

米子加茂川地蔵さん巡り-虎の巻-(笑い通り協議会)

年 表

1337年

建武4年/延元2年

山名時氏の守護所とする普請が開始され、完成後は嫡男の山名師義を城主とする。

1544年

天文13年

天神川と小鴨川の氾濫によって城下町(見日千軒)が流出し城下町は打吹山の麓へ移されたとする。

1714年

正徳4年

天文年間の大洪水による犠牲者を供養するため倉吉町民が岩阿弥陀を奉納とある。

1987年

昭和62年

模擬天守が築城される。

概 略

仏石山の山頂に築かれた山城とする。

伯耆国守護職であった山名時氏による築城が始まりとされ、南北朝時代には伯耆国の守護所が置かれていたと伝える。

城下町は見日千軒(みるかせんげ)と呼ばれ、数多くの家屋が立ち並び、守護所の城下として相応しい賑わいを誇った町の存在が推測される。

伯耆民談記 卷之第十五 久米郡古城之部 田内の城

灘の郷田内村にあり。当城は山名伊豆守時氏、五ヶ国の太守として居城たりしが、嫡子左衛門佐師義の世に当城を移し倉吉打吹山の城に移れり。城跡は当村の南佛石山の上なり。今の国府川筋の白並木の往還は昔の城下にして人家繁栄の地なりしと云い伝う。さもありしものか今も川底より屋造りの柱とも出づる事絶えずして井など此辺所々に埋りあり。又、此辺り鍛冶屋しきにや有りけん。鍛冶の職具土中より出づること多し。今の村は侍町寺院等ありし處と云い伝う。寺号残りて田の字にあり。又、当村の下に列たる小田村の上の山に山名塚という有り。時氏の廟所と称し来れり。六七十年以前迄は此廟前の往来に馬上を許さず押て乗打すれば必ず凶事ありしとやか。

1337年(建武4年 / 延元2年)

山名時氏が伯耆国の守護職に命じられた頃の普請開始を伝える。

1340年~1346年(興国年間/暦応3年~貞和2年)

この頃の完成と推定されている。

城郭の完成後は山名時氏の嫡男、山名師義が城主に任じられている。

1356年~1361年(正平11年~正平16年 / 延文年間)

山名師義により伯耆国打吹城の普請が開始されると守護所の機能と城下町の一部が打吹山へと移転される。

1370年(建徳元年 / 応安3年)

打吹城の完成を以て廃城とされるが、残存する遺構には戦国期の改修と推測される施設が見えることから打吹城への移転後も廃城とはならず一定の設備が維持され続けたか、一度は廃城となるが久米郡で毛利氏と尼子氏による戦闘が激化する中で再整備された可能性も伺える。

1544年(天文13年)

天神川と小鴨川の氾濫により城下町の見日千軒(みるかせんげ)が流出する。

この時の水害を以て城下町の機能が打吹山の麓へ移されたと伝わり、移転の指揮を採ったのは南条氏としている。

慶長年間

伯耆国へ転封となった中村一忠、横田村詮が伯耆国米子城を完成させると田内の城下からも一部の住民が米子へと移り、現在の米子市西倉吉町に住居を宛がわれたとしている。

この説(※)では田内に城下町があったとするが、見日千軒と呼ばれた城下町は1544年(天文13年)の洪水によって流出したため、城下町の機能は南条氏によって打吹山の麓へ移されている。

慶長年間まで田内に城下町が存在した上で、そこから移住したとする説には大きな疑問が残る。

※米子・加茂川 地蔵さん巡り-虎の巻-(二版以降は該当の記述が削除されている)

1714年(正徳4年)

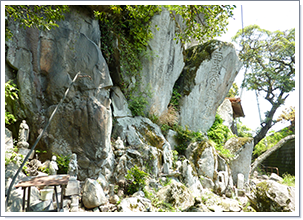

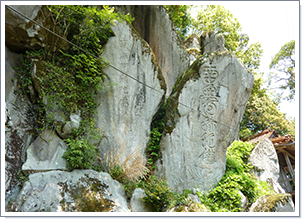

天文年間の洪水で亡くなった人々を供養するため倉吉町民が岩阿弥陀を奉納したとされる。

岩盤に刻まれた「南無阿弥陀佛」の文字は倉吉町民が刻んだとする説、平安時代の宮廷画家で巨勢金岡によるものとする言い伝えの諸説が存在する。

1987年(昭和62年)

仏石山の頂部(丘陵南端)に櫓風の模擬天守が築城される。

※2016年の鳥取県中部地震による影響か櫓の壁面が崩落するなど状態は極端に悪く、岩阿弥陀も崩落し阿弥陀堂も下敷きとなる。

写 真

2013年5月6日