伯耆国 会見郡

かわおかじょう

河岡城

所在地

鳥取県米子市河岡

城 名

かわおかじょう

河岡城

現在の地名に因む呼称

別 名

かわおかじょう

川岡城

所在を川岡村とすることに因む表記(伯耆志)

じんこやしき

陣小屋敷

伯耆志での表記

かわおかのじんごや

河岡陣小屋

築城主

不詳(黒正氏、紀氏と推定される)

山田満重(永禄6年頃より改修を行う)

築城年

不詳

廃城年

不詳

形 態

平城

遺 構

郭跡※、土塁※

※ 圃場整備による消滅を伝えるが具足山妙本寺を古城跡の一部と伝える

※ 具足山妙本寺とJR山陰本線の境界部に残存

現 状

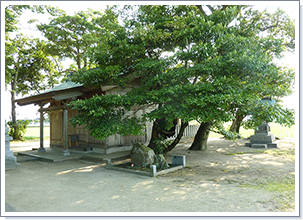

具足山妙本寺、御崎神社、田圃、JR山陰本線

備 考

史跡指定なし

縄張図

不詳

永禄7年に在番

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻一 大正5年6月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

萩藩閥閲録(山田家文書、粟屋勘兵衛家文書、小寺家文書、三沢家文書)

平佐就之書状(宮本文書 東京大学史料編纂所影写本)

会見郡川岡村田畑地続全図(天保14年(1843年))

妙本寺誌(平成10年 宮原日鷲)

妙本寺意外之誌(平成12年 宮原日鷲)

岸本町誌(昭和58年3月 岸本町誌編さん委員会)

新鳥取県史 資料編 古代中世1 古文書編下(平成27年3月 鳥取県立公文書館県史編さん室)

出雲尼子史料集 下巻(2003年3月 広瀬町教育委員会)

年 表

不明

在地土豪、黒正氏による築城とする。(妙本寺誌)

不明

紀氏(河岡氏)の一族によって16世紀頃の築城を伝える。

1562年

永禄5年

紀久貞は出雲国の尼子氏へ送っていた人質の死亡を理由に尼子氏から離反し毛利氏と結んだとする。(萩藩閥閲録 粟屋勘兵衛家文書)

離反後は尼子方の軍勢に攻められるが撃退し毛利方の勝利に貢献する。

1563年

永禄6年

1564年

永禄7年

不明

16世紀中の廃城を伝える。

概 略

在地土豪の黒正氏或いは紀氏の一族の居城が始まりと伝える。

現在の御崎神社周辺が城跡と推定されているが相見八幡宮(八幡神社※現在の米子市東八幡)に隣接していたとする説、具足山妙本寺(字上屋敷)に城主の居館(小屋敷)が所在した周辺とする説、遺構や立地の状況から石州府(字城河内)とする説など所在地については諸説見える。

御崎神社周辺を城跡としたのは近年の話で字名を頼りにしただけで根拠はないものとされている。(元米子市教育委員会文化課職員の話)

伯耆志 川岡村の条 陣小屋敷の項

村の西田土の字なり。永禄の頃、甲賀山城守久貞と云う人当村に居りしと云へり。此人の陣を居へし跡歟。

馬場村八幡宮、永禄十年、甲賀氏寄進の品あり。彼社伝には河岡と記せり。重綾の説に甲賀川岡音訓相近く本は甲賀なるを川岡と訛りて村名とせしなるべし。川岡を甲賀とは改め記すべからず。後世に用ふべき字面に非ればなり。甲を”かは”と訓ずる例は和名抄に相模国愛甲郡(阿由加波)あり。甲賀は近江国甲賀郡(和名抄)ありて甲賀山あり。今の土山驛の地方と聞たり。因て按ずるに此山城守は彼地より来れり人にや。其故は彼、八幡宮の前に近江松と呼ぶ枯れ木ありて社殿に進ノ某近江国の苗を栽しとあると一説には河岡山城守之を栽えたりと言伝ふ。此説是ならば爰に由あり。甲賀と云ふ地名も姓も他に見及ばざればなり(松の仔細等は馬場村下に記す)。民談記に南条中務少輔元忠の臣に河岡伊織と伝ふ者が関ヶ原で戦死せし由見へたり。此山城守の族なるにや、然れば当村は其頃開けし村にて此姓を村名とせしなるべし。

伯耆志では川岡村の村名の由来と城主の紀久貞についての伝が見える。

伯耆志 馬場村の条

(略)永禄十年九月河岡山城守久具奉納の大般若経あり。又、社前の河堤に松の枯木二株あり。旧三株ありしが天文十九年の洪水に一株は流れしと云えり。是を近江松と呼びて往古、箕村進氏が先祖、海陸兵衛近江国の苗を植たりと云えり。一説には河岡山城守是を植しと云う事河岡村の下に記するが(略)

1550年(天文19年8月)

日野川の氾濫が起こり現在の流路(箕蚊屋平野西側)へ変わったとされ、毛利氏と尼子氏が争った頃は佐陀川方面に流れていたとしている。

この流路は当城と尾高城を水路で結び、物資の迅速な輸送を可能としたことから毛利軍の部隊展開において重要な糧道であったと考えられる。

当城が兵糧集積基地であったことも記述に見え、尼子方の襲撃により外城の糧秣が焼かれるなど度々攻防戦が行われている。

粟屋勘兵衛家文書(萩藩閥閲録)

1559年(永禄2年)

粟屋勘兵衛家文書では尼子方の武将であった紀久貞が人質の死亡を理由に毛利方へと通じている。

当城を維持するため毛利元就は粟屋木工允に杉原盛重、宮景盛、三村家親のいずれかを派遣するよう命じている。

杉原盛重書状(横山文書)

横山九郎左衛門尉(盛政)殿 谷本新蔵人殿

(略)河岡へ自富田一人罷出候哉(略) 永禄六年三月十二日

粟屋勘兵衛家文書(萩藩閥閲録)

只今、泉、河岡一大事候。彼両城不慮候へは伯州一円無曲候条(略)七月廿三日。

三村家親書状(写)

小寺佐渡守殿 御陣所

今日河岡江御越候儀(略) 永禄六年五月十日 三村修理亮家親

1563年(永禄6年)

伯耆国尾高城と並び西伯耆の拠点の中でも特に最重要視された城砦で、毛利元就もいずれかが落ちれば西伯耆の維持は危ういとしている。

当城は戦略物資の集積、中継拠点とされ、海路は日野川を利用し尾高、美保関方面との連絡が良く、陸路も西側は岸本、南側からは日野郡を経由し山陽方面との連絡が取れることから交通の要衝であったことが推測される。

同年には山田満重が当城へと入り城砦を改修したとされる。

対尼子戦に於ける山田満重らの忠勤に対して吉川元春から謝意が伝えられている。

同年2月頃、小早川隆景の部将、末近宗久が助勢のため派遣される。(小寺家文書、岸本町誌、新鳥取県史 資料編 古代中世1 古文書編下)

1563年7月22日(永禄6年7月3日)

尼子方による襲撃では毛利方の一条市介が銃撃を受け負傷したとする。

山田家文書(萩藩閥閲録 毛利元就、吉川元春、小早川隆景連署書状)

1563年8月12日(永禄6年7月24日)

尼子方によって外城に備蓄されていた糧秣を焼かれたため、末近宗久、山田満重に宛て、毛利元就、吉川元春、小早川隆景の連署にて早急な補給の旨が伝えられる。

淀江港へ300俵の米を送ることと併せて風の向きで舟に遅れが出ることも想定し、現地で米を買い集めるための銀子も手配したことが記されている。

1564年3月22日(永禄7年2月10日)

毛利元就より村上太郎左衛門尉に対して毛利方の奉行人の証書を持たない者に米の販売を禁止する兵糧留が指示される。(宮本文書 平佐就之書状)

小寺家文書(萩藩閥閲録)

去十二日、就三村帰陣。河岡之城可明退之趣候之処。末近市郎右衛門尉、境孫右衛門尉、令同道、其方懸入踏静候付て彼城堅固候き其方覚悟無比類候。我等祝着之段更不及言語候。忠義之至候、猶比者可申候。謹言。永禄七年六月十五日 小寺佐渡守殿

1564年6月20日(永禄7年5月12日)

三村家親が備中国へと帰陣する。

1564年7月2日(永禄7年5月24日)

小寺元武、末近宗久、境経俊に対し、毛利元就、吉川元春、小早川隆景の連署にて周辺での功績を賞される。

1564年7月23日(永禄7年6月15日)

三村家親の帰陣に伴い当城も併せて立ち退く方針であったが、引き続き小寺元武は小寺就武、末近宗久、境経俊らと当城周辺の守りを固めている。

三村家親の帰陣後も当城周辺を堅守したことから毛利元就は小寺元武の働きを賞している。

写 真

2013年6月29日