伯耆国 会見郡

さだじょう

佐陀城

所在地

鳥取県米子市淀江町佐陀

城 名

さだじょう

佐陀城

所在した佐陀村に因む名称

別 名

さだやしき

佐陀屋敷

往古に城跡があった場所とする呼称(伯耆志)

さたじょう

佐田城

佐陀➡佐田の当て字

さだのやかた

佐田館

佐陀➡佐田の当て字

しんのたろうざえもんやかた

進太郎左衛門館

進太郎左衛門の居館とする(日吉津村誌)

築城主

進太郎左衛門、杉原景盛

築城年①

1429年~1438年(正長2年~永享10年)頃 進太郎左衛門による築城を伝える

築城年②

1582年~1584年(天正10年~天正12年)春頃、杉原家改易後の完成を伝える

廃城年①

1550年(天文19年) 日野川の大洪水により堀が埋まったと伝え一時放棄されたか

廃城年②

1582年(天正10年)以降 杉原景盛の誅殺後に破壊されたとする

形 態

平城、居館

遺 構

郭跡※、土塁※

※ 何れも佐陀神社に関する造作か

現 状

佐陀神社、水田、住宅地

備 考

史跡指定なし

縄張図

佐陀城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

城 主

進

進太郎左衛門

永享年間に佐陀神社周辺に土着と伝える(伯耆志)

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)

雲陽軍実記[河本隆政 著](明治44年11月 松陽新報社)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻一 大正5年6月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

萩藩閥閲録(毛利輝元書状、粟屋家文書など)

淀江町誌(昭和60年8月 淀江町)

町政百周年記念 淀江風土記(平成元年12月 淀江町役場)

日吉津村誌 上巻 -歴史と神事を中心として-(昭和61年9月 日吉津村)

日吉津村誌 下巻 -歴史と神事を中心として-(昭和61年9月 日吉津村)

年 表

1429年~1438年頃

正長2年~永享10年頃

佐陀神社周辺に進太郎左衛門が土着したことを伝える。

1582年

天正10年

概 略

伝承には現在の佐陀神社周辺と伝えるが正確な場所は特定されていない。

佐陀神社の鎮座する字「上屋敷」、北の字「下畑屋敷」、道路を挟んだ東の字「東小堀」が城館に由来する地名とされる。

伯耆志 佐陀村の条

村の南々面の社にて東西二十五間、南北三十六間の地に在り。祭神伊弉諾尊、 伊弉冉尊を称するは誤りにて大己貴命、蛆貝比売とする旧説あり。(田蓑日記に見ゆ)又、猿田彦神とする説あり為に略す。

当社は古え大山仏教院当村の進太郎左衛門共に議て出雲の佐陀神社を移し祭ると云えり。今社地の傍なる一小民此進氏なり。旧は権神主にて古き棟札に其名見えたり。下に記する箕村進氏と一家なり。太郎左衛門が霊社々地に在り。貞享四年、馬場村内藤氏が社帳に左田村進忠兵衛郡中社主に列して印判せり。

1429年~1438年(正長2年~永享10年)頃

進太郎左衛門が出雲国より佐陀神社を移し、当村に土着したことを機に居館の建造が行われたと推測される。

城館の規模は二町四方の敷地に周囲を堀が巡っていたと伝えている。(伯耆志、日吉津村誌)

1550年(天文19年)

日野川の氾濫による洪水の被害を受け堀が埋まったとしている。(日吉津村誌)

杉原氏系図(岩国微古館所蔵)

1582年1月19日(天正9年12月25日)

1582年(天正10年)

杉原元盛は杉原景盛によって伯耆国尾高城の二ノ丸の門付近にて殺害されている。

※系図では1581年(天正9年)の出来事としている。

兄を殺害し杉原家の家督を奪ったことを毛利家に対する叛意と疑われ、検使として香川春継が遣わされている。

名目は久米郡の小土産山に城郭を築くため普請の者を出すよう要請したとされるが、杉原景盛は当城の普請途中を理由に断っている。

要請を拒否したことが叛意と認められ、改めて討伐軍が編成され討伐を受けた説と、毛利方の軍勢は小土産山の普請に向かうと偽り8,000騎を率いて杉原景盛を急襲するなど諸説見える。

小土産山の普請要請が全くの偽りとする説もあるが、小土産山に城郭が築かれていたとする伝承も存在するため真偽は不明。

1583年(天正11年)

秋頃より当城の普請に着手し、翌年の1584年(天正12年)春には完成とある。

杉原景盛は尾高城から当城へ移ったと淀江町誌に見えるが、杉原景盛は1582年9月1日(天正10年8月15日)に誅殺されているため、上記期間の築城とするなら鎮圧後に粟屋元辰が居するための簡素な施設の建造であったと推測される。

杉原景盛が居城とするための築城とするなら1582年(天正10年)の春頃が推定されるが、当時、西伯耆随一の規模を誇った尾高城から明らかに規模の劣る当城へ移った理由は不明。

地元に残る伝承では当城へ移った理由として、

・大山の麓に現れた大天狗に諭された

・土地神が現れ相撲を取ると城下に怪異が起きた

・兄の亡霊が尾高の城内を歩き回るなどの幻覚に悩まされた

などが原因として挙げられている。

伯耆志 佐陀村の条

伯耆志の記述は佐陀神社の社伝にも転載されている。

萩藩閥録 毛利輝元書状

就其許在番、於伯州佐陀五拾貫之地遣之候。

1582年(天正10年)

毛利輝元の書状に見える記述が城名の初見とされる。

杉原景盛の討伐後の1582年(天正10年9月)以降、粟屋元辰が城番に任じられている。

1585年3月25日(天正13年2月24日)

粟屋元辰の知行に関する書状が発給されている。

町政百周年記念 淀江風土記 佐陀村の条

村ヨリ北ニ当テ古城有。城主知レス。

淀江風土記では佐陀村に古城跡の存在を記しているが城主を不明としている。

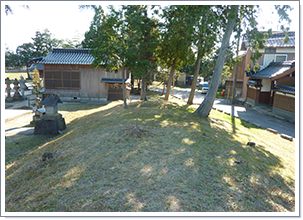

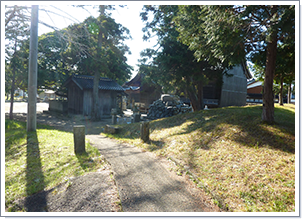

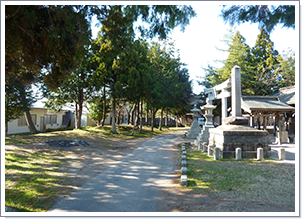

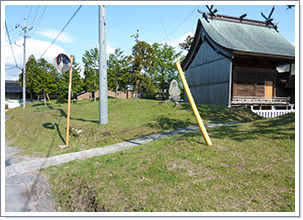

写 真

2019年1月14日

遠望

遠望

東小堀

佐陀神社

佐陀神社

佐陀神社境内

佐陀神社境内

佐陀神社境内

西側土塁

西側土塁

西側土塁

西側土塁

西側土塁

北側土塁

北側土塁

北側土塁

北側土塁

北側土塁

北東側土塁

北東側土塁

東側土塁

東側土塁

南側土塁

南側土塁

南側土塁

南側土塁

南側土塁

2013年5月2日