伯耆国 会見郡

いいのやまじょう

飯山城

所在地

鳥取県米子市久米町

城 名

いいのやまじょう

飯山城

所在する山の名に因む名称

別 名

いいのやまじょう

飯之山城

本来の呼称に則った表記

いいのやまとりで

飯山砦

所在する飯山の地名に因む名称で旧来の伯耆国米子城とする

いいのやまのとりで

飯之山砦

本来の呼称に則った表記

いいのやまのとりで

飯山之塁

飯山の麓に築かれた砦を意味し伯耆志などに見える

くめじょう

久米城

吉川元春の在城或いは居城でもあった伯耆国岩倉城の移築に因む

ひがしのまる

東之丸

吉川広家が米子城普請にあたり増強を指示する書状に見える

うねめまる

采女丸

中村家の家老、野一色采女の居館が所在したことに因む

築城主

築城年

不詳(室町時代中頃~1460年代後期)

廃城年

不詳(1603年(慶長8年)以降)

形 態

平山城、海城

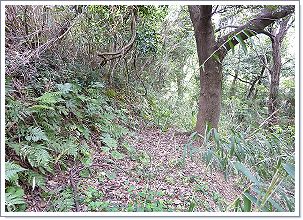

遺 構

郭跡※、土塁※、石垣※、虎口※、横堀※

※ 頂部平坦地は英霊塔の建設による改変と考えられるが古絵図に見える地形が残存している

※ 頂部平坦地の縁部分は英霊塔建設に伴う土留めとも考えられ砦由来の施設とするか不明

※ 北側の石垣は古絵図の図示と一致する

※ 主郭西側に残存する

※ 伯耆志では南方に普請途中の堀の存在を記す

現 状

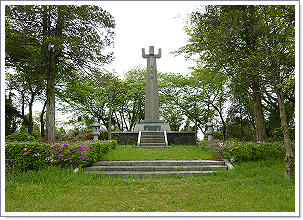

山林、公園(英霊塔)

備 考

史跡指定なし

縄張図

不詳 ※古絵図に白抜き(放逐された施設として)の図示あり

山中幸盛

出雲末次城を失い敗走するが山名之玄によって当城へ迎え入れられる

尼子方の城番であったが毛利方に攻められ維持できなかったとする(伯耆民談記)

永禄12年の尼子再興戦で毛利方を裏切り尼子方の軍勢を迎え入れる

永禄12年の尼子再興戦で毛利方を裏切り尼子方の軍勢を迎え入れる

出雲末次城が尼子方であった頃の城主とする

元亀2年7月に城番とする(雲陽軍実記)

中村騒動では拠点として立て籠もり反乱の指揮を采る

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

佐々木家文書(京極政高感状)

中務大輔家久公御上京日記(天正3年6月21日)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻一 大正5年6月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻二 大正5年8月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻三 大正5年9月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻四 大正5年10月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

出雲私史(明治25年7月 博広社出版部 桃好裕)

出雲文庫第三編 和譯出雲私史(大正3年9月、大正13年9月第2版)

陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)

雲陽軍実記[河本隆政 著](明治44年11月 松陽新報社)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

萩藩閥閲録(昭和42年)

中村記[全](昭和44年7月 稲葉書房)

中村記[弐](昭和49年6月 稲葉書房)

米子史談( )

米子の伝承と歴史(昭和48年3月 生田彌範)

年 表

1470年

文明2年

1471年

文明3年

1524年

大永4年

1562年

永禄5年

毛利氏が勢いを得て尼子氏の領有する出雲国へ侵攻を開始すると、且つて尼子氏によって国を追われた伯耆の国人衆は毛利方に与し、伯耆国内で尼子方に与していた国人衆も相次いで毛利方へと恭順している。

当城も毛利方の軍勢によって攻略され、与した山名秀之が城主に任じられている。

1563年

永禄6年

1569年

永禄12年

1570年

元亀元年

毛利方の吉川元春の軍勢による攻撃を受け落城する。

山名之玄は謀反の咎を受け自害し、山中幸盛、尼子勝久は残党をまとめ播州へ遁走とある。(伯耆民諺記 ※伯耆志に見える永禄6年の出来事とほぼ同じ内容)

1571年

元亀2年

1581年

天正9年

1591年

天正19年

1592年

天正20年(文禄元年)

1598年

慶長3年

11月、豊臣秀吉の死により日本軍は朝鮮半島から撤兵を開始する。

吉川広家は出雲国月山富田城へと戻り中断していた湊山への築城を再開し、深浦の軍港整備も行う。

1600年

慶長5年

1603年

慶長8年

1966年

昭和41年

10月、飯山の山頂に英霊塔が竣工。

工事の際、城に由来する瓦や瓦礫の破片が見つかったと記録される。

概 略

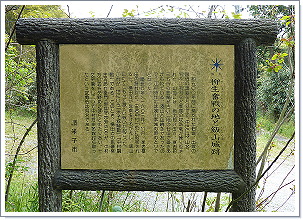

伯耆国米子城から国道9号を隔てた東側の飯山(いいのやま)に所在する。

英霊塔建設に伴う改変を受けるが江戸期に描かれた古絵図にある通り、西側に虎口と土塁を備え、西側、北側、東側、南西側の切岸面には石垣が現存している。

湊山へ米子城の築城が開始された前後、大山寺の豪円がお立山を湊山と名付けるまでは現在の飯山、湊山、出山、丸山の山塊を「飯山」と総称している。

1467年(応仁元年)頃

伯耆国の守護職であった山名教之の命を受け、家臣の山名宗幸が飯之山に築いた城砦を始まりとし、中海に面する漁村及び漁港、出雲国側へ続く水道を見張った海城と推定される。

室町時代中頃~1460年代後半頃は出雲国側(夜見島、弓ヶ浜方面の海路)を意識した伯耆国側の要衝地のひとつと伝える。

出雲私史 巻之四 京極氏の条(和譯出雲私史)

初め持久の子、清定、相襲いで出雲の目代となり自ら其税を奪って京極氏に納めず。持清怒って人をして之を攻めしむ。清定曰く「我れ国を父に受く。何を以て税を京極氏に納めんや」と遂に持清に叛き出雲を取り。隠岐判官(名未詳)を擒にす。二年、又伯耆を取らんと欲し、其臣、宇山、本城、亀井、米原、河副、平野の諸侯をして之を攻めしむ。名和、羽衣石、南條、小鴨等逆い戦いて敗れ、退いて米子城を保つ。備後宮兼益(若狭守)等之を聞き、石見、益田、三隈の諸族と伯耆を援わんと謀り兵二千餘を率いて直に出雲に入り清定を攻む。清定の精兵時に伯耆に在り。戦利あらず。(略)

1470年(文明2年)

京極氏より出雲国を奪った尼子清定が続けて伯耆国へ侵攻する。

伯耆の国人衆が応戦するも戦線を維持できず、退却先であった城砦が米子城とされることが城砦名の初見とされる。(出雲私史)

この頃の米子城は湊山ではなく飯之山や山下に所在した施設或いは丸山の内膳丸と推定されている。

1471年(文明3年8月)

境松合戦に敗れた伯耆山名氏の軍勢が当城へと退却し山名之定が防衛の指揮を采ったと伝える。

この頃は戦線が膠着し、辛じて伯耆山名氏が領有していたと推測される。

伯耆民談記 巻之二 都邑之部

一、米子 会見郡勝田の庄にあり。湊山久米の城と号す。西の尾崎を内膳丸と名づけ、東の方飯の山を采女丸と名づく。本丸に左右して掎角の勢をなせり。(略)

当城、古へは飯の山を本城として湊山へは外廓の如く構えしと見えたり。建武以来、山名氏当国の守護として当城を築き、一門近臣を城代と定め、出雲の国を押えたりしに。応仁の頃より天下戦国となりて国内の地侍、守護の下知命令を用いず互に相争うて日夜に干戈を動かせど山名衰微して是を制すること能わず。一国動乱の透間を伺い大永の頃(大永四年)、雲州より尼子伊豫守経久襲い来たりて当城を始め諸城を討従へ山名氏を破滅して一国悉く尼子の手に入る。かくして尼子衰微の後は芸州毛利氏中国を蠶食して吉川駿河守元春、山陰道征討の先鋒として連年当国へ乱入し城主牧野、戦の功なく又毛利の有となる。元春国中の制法を改め諸城を補修せられしが当城再興して古引(一本に吉川とあり)長門守吉雅を代官とし籠置きたり。

伯耆民談記 巻之第十 河村郡古城之部

一、羽衣石城 (略)かくて伯耆東三郡の内には楯をつくものなく一国席捲の勢いあり。然るに大永四年五月中旬、雲州の尼子伊豫守経久、大軍を卒して当国に攻入り。山名の領分、米子、淀江、尾高、天満、不動ヶ嶽の城々を切落し、又、東伯耆の内に押かけ八橋、大江、岩倉、堤の諸城を追散らし破竹の勢に乗じて羽衣石を取巻き散々に攻め戦う。

伯耆民談記 巻之第十四 久米郡古城之部

一、五月崩れの事 大永二年、雲州の尼子伊豫守経久、月山の城に切入り再び本国へ帰入安堵して武威日々に隆盛に赴き。同四年の夏、数万の人数を卒して当国へ切って入り山名の領内、米子、淀江、天万、尾高、不動の嶽の城々を一朝に攻崩し、破竹の勢を以て東伯耆へ乱入し、倉吉、岩倉、堤、羽衣石等の諸城悉く攻滅し、山名を初め南條、小鴨、福瀬、山田、行松以下各数代当国に伝わりたる名家の輩皆々滅亡廃国し漂泊の身となりて国は一円に尼子領となりけり。

1524年(大永4年)

尼子経久による伯耆侵攻(大永の五月崩れ)を受け落城した城砦のひとつとする。

大永の五月崩れ以降、尼子方の城将は不明だが永禄年間には牧野某が籠城し毛利方吉川元春に抵抗している。(伯耆民談記)

伯耆民談記 飯之山永禄合戦之事(要約)

伯耆民談記 古引長門守吉種米子居城並本教寺草創之事(要約)

山名治部亡命の後、吉川元春より飯山へ居え置く。其後、湊山他成て飯山を転じて湊山に在城す。

吉川広家の下知にて伯州代官となり食地六万石を賜う。永禄十二年~文禄元年(1569年~1592年)湊山在城か。

母が飯山城に於て卒したため菩提寺として浄昌寺を建立。浄昌院殿栄山妙清大姉。

伯耆志 米子の条 城の項

(略)南に連る山を飯山と号し(又、采女丸と呼ぶ説下に見ゆ)、北に連る山を丸山と号す(又、内膳丸と呼ぶ説下に見ゆ)。(略)当城草創は年紀定め難けれども慶長の初、吉川蔵人広家(元春の二男なり。兄元長早世に由て家を嗣けり)経営せられし趣なり。其頃彼家の本城は出雲富田(今の広瀬なり)にて、彼国及び当国西三郡を領す。当郡は尾高を本城として(天正十一年は杉原氏在番す。其後吉田肥前守これに代る。慶長の初めの頃は吉川氏の将在城せしなるべし)余は皆其属城たり故に米子城主の事蹟諸書に見えず。但し水陸共に便なるが故に飯山下に塁を構えて(民諺記に披る)事を達せしものと見えたり。是も毛利氏の草創なり。陰徳太平記に元亀二年三月米子城に福頼治部大輔元秀(毛利氏の部下)が楯籠りけるを云々。尼子勝久の将、秋上伊織助が兵、羽倉孫兵衛元陰云々。五百人小舟十余艘に取乗て米子町へ打入けり。福頼云々防戦せしが共云々所々に火を掛ける間福頼煙に咽て防ぎ得ず城中に引て入。羽倉は数人討取町家残らず放火して勇み悦び云々。漕ぎ帰りけり云々。又民諺記に六年六月(本書に元年とするは誤なり)十日、尼子勝久、山中鹿之助等云々。米子城主山名治部大夫之茲、隠岐判官を語らい(此の山名氏詳ならず。此時迄杉原に属せしなるべし或は杉原盛重の女婿、河口刑部少輔久氏が族か。河口氏本姓山名なり。是等の事、倉吉の部に記す)云々。勢甚盛なるに依り富田城主吉川元春云々。末次城(出雲松江なり)を取巻き日夜を分かたず攻戦うに依り城中終に敗北し米子城に打莟む云々。雲州勢伯州へ押渡り湊山を大に攻む云々。隠岐判官一番に敗北して本国隠岐へと遁走る云々。城主山名之茲は城中に於て自害する云々と記せるも皆彼の塁にての事なり。此後吉川氏の将にて当国の士、古引長門守吉種(当家の事は実久村の下に記す)此塁を守れり。古引氏文禄元年朝鮮に戦死す後、慶長五年迄吉川氏の将在番せしなるべし。かくて当城を吉川氏の経営とする事は陰田村櫃田氏が家記に載たる広家出雲日御碕検校に答うる書には

就京都下向儀於御神前被抽祈念御巻物頂戴致満足候殊御太刀壹三百疋被掛御意畏悦至候然者伯州犬田之事御本領之由証文等令一見候無其粉米子ノ以在城之上可致還補候之條御立願候而弥武運長久之御祈祷所仰候猶桂左馬之介可申候恐惶謹言 三月六日 広家 判 日御碕殿 参返報

又一紙あり其文

就広家下向之儀御音信御使者則致披露候随而伯州犬田之事被御聞候桂左馬之助相談仕御支証等見申候然者米子以入城之上可有寄附之由被申條可為満足候委者又五郎被仰之條不能一二候 三月六日 恐惶謹言 今田平右衛門尉春知 判 日御碕元政様 貴報

今田氏は広家の臣と見えたり。右の文言を考うるに城経営中の趣と聞えたり。猶按るに広家天正十九年六月富田入城あり。明年(文禄元年)朝鮮征伐の事発りて其三月諸将肥前に会す。広家又之に赴き渡海して数年の後、慶長元年六月一度帰朝して同二年二月又朝鮮に渡り同三年四月帰朝す。然れば右の手簡の三月六日は文禄元年より慶長三年の間に非ず四年か又五年の贈答なるべし(斯記して後一本中村記を見れば四年広家初めて当城を築くと見えたり披あるなるべし)其頃富田を転して此城に移らん為めに土木を発せしが五年九月関原一敗の後、毛利数国を削られ広家周防に転する事となりしが故に六年中村氏入国の時城の修理いまだ成らず因みて暫らく尾高に在城あり。当城其頃は南方の堀も半掘りで止めし由中村記に見えたる。右等の事此彼の書に粗記すと云えとも皆粗にして弁し難く又民諺記に元春の草創と云い又世人或いは米子城主吉川元春など記する事などあるが故に今是を弁す吉川氏の在城は会て無かりし事なり。

1562年(永禄5年)

毛利方の吉川元春が率いる部隊の攻撃を受け落城する。

毛利方に与した山名秀之が城主に任じられている。

1563年6月30日(永禄6年6月10日)

尼子勝久、山中幸盛の調略を受けた山名之茲が当砦を奪い尼子方へと与する。

数日の内に出雲国末次城を攻略した毛利方の吉川元春の部隊に包囲され、迎撃に出陣した隠岐判官の部隊が遁走すると山名之茲は自刃し再び毛利方の領有となる。(伯耆志)

1565年(永禄8年)

出雲国月山富田城が落城し尼子氏が滅ぶと西伯耆の経営は杉原盛重に任されることとなり、伯耆国尾高城を本城として他は全て属城とする。

1569年(永禄12年)

尼子家旧臣、山中幸盛の調略を受けた山名之玄が毛利方を離反する。

毛利方の城主であった山名秀之を自害させ、尼子勝久、山中幸盛が当城へ入城とある。

1570年(元亀元年)

毛利方の吉川元春に攻められ落城し、山名之玄は反逆の罪を咎められ自害する。(伯耆民諺記)

尼子勝久、山中幸盛は残党をまとめ播州へ遁走とあるが目立った被害がないことから早い段階で山名之玄を見捨て伯耆脱出を図ったことが伺える。

伯耆志では1563年(永禄6年)の出来事としているが山中幸盛と尼子勝久が列記されている点、1583年(天正11年)に杉原氏が尾高城に在城とするが既に杉原氏は改易されている点から伯耆志の一部に不整合な記述が見られる。

郷土史では山名之玄を山名之益としており、尼子方に味方し自害するまでほぼ同様の記述が見える。

1571年(元亀2年3月)中旬

尼子残党の猛将、羽倉元陰の率いる五百余名が米子の城下を襲撃する。

火を放ち町家を焼くと消火作業に気を取られていた城番の福原元秀が羽倉元陰によって討ち取られている。

城番を福頼元秀とする記述では羽倉元陰に敵わず城内へと退却し、門を堅く閉ざして以降は応戦しなかったため討ち取られることはなかった。(雲陽軍実記 羽倉孫兵衛米子城合戦討死并秋上反心毛利一味之事)

福原元秀が討たれた後は伯耆国戸上城の城主、福頼元秀が城番に任命されるが、福原元秀は当城に居らず元々福頼元秀が在番していたとも考えられる。

襲撃の前後、吉川隆久や吉川元春による城郭の防衛力強化が図られ湊山への築城計画が立案されたとしているが、伯耆志では米子城の城主とされる吉川広家を始め、当城砦への吉川元春の在城もなかったとしている。

中務大輔家久公御上京日記(天正3年6月21日)

廿一日、打立、未刻に文光坊といへるに立寄やすらひ軈而大仙に參、其より行て緒高といへる城有。其町を打過、よなこといへる町に着、豫三郎といへるものの所に一宿。

中務大輔家久公御上京日記(島津家久の伊勢参詣道中記)では大山参りの後、尾高の町を経由した際に尾高城の存在を明記されるが、米子には町の存在を伺わせるだけで湊山及び飯山の城砦について一切触れられていない。

この時に城砦の存在が確認できないことから吉川元春が湊山へ築城を開始したとする説を採る場合、1575年(天正3年6月)以降の築城開始が推測される。

また、往古から所在するはずの当城が街道から遠目に見て城砦と判別できない程度に小規模であったことが伺える。

1581年(天正9年)

福頼元秀に代わり杉原盛重の配下であった伯耆国戸上城の城主、古曳吉種が城番に任命されている。

古曳吉種の在番時期には諸説あり、福頼元秀が尼子残党掃討のため汗入郡へ軍役した期間に留守を預かる説では1569年(永禄12年)から、福頼元秀が吉川元春に従い尼子再興軍の拠る播磨国上月城攻略のため留守を預かる説では1577年(天正5年)からとする。

伯耆民談記 巻之二 都邑之部

一、米子(略)天正十年、太閤秀吉、毛利家と和睦の時、当国を二つに分け西三郡(汗入、会見、日野)を吉川の領地とし、東三郡(河村、久米、八橋)を羽衣石の南条伯耆守の領地となし、是より国中暫く静謐に及びたり。

天正十六年丑年、吉川式部少輔隆久、始めて湊山に本城を築き、同十八年、従小田原役打捨をかれしを慶長四亥年、吉川蔵人佐広家再興し、翌年関原役に吉川南条相共に上方へ一味し、家康公へ逆心ありしに依て領地悉く召上られ、同六年中村伯耆守忠一へ当国一円を賜ひ米子を以て居城とせしむ。然れども米子の城営未だ全備せざるにより暫らく尾高に町を置き、飯の山と日向山との間に一町の堀をほり、惣柵をつき、内膳丸、采女丸を定め普請尽く成就せしかば。

伯耆民談記 巻之二 都邑之部

1588年(天正16年)

伯耆民談記(巻之二 都邑之部)では吉川隆久によって湊山に米子城の築城が開始されたとしている。

米子の条では当年、倉吉の条では天正年中としているが、築城開始の日付を「天正16年丑年」(1588年11月15日以降)と吉川隆久が死亡した1581年(天正9年11月)から数年後の出来事となっているため、記述に見える打吹城の移築説や1575年(天正3年)以降、吉川元春の指示による築城に関連する一連の出来事を記した意図も推測される。

吉川広家自筆覚書(吉川家文書 天正十九年)

一、東之丸石垣併門矢蔵事、付あたらしく可申付事。

1591年(天正19年)

吉川広家が代官の古曳吉種に湊山への築城を命じており、普請奉行には山縣春佳が任じられている。

当城は東の出丸として城域に取り込まれたことが吉川広家自筆の覚書に見え、石垣、虎口(門)、櫓(矢蔵)の増設を行う旨が記されている。

同年12月には吉川広家が米子の城下町を14に区切り、戸上、法勝寺、黒坂、尾高、岩倉の各城下から住民を勧誘したとされる。※

※この説は1575年(天正3年)の時点で米子に町が存在する事が前提であるが、尾高城は続いて西伯耆の本城として機能していたことから各城下の機能をこの頃に移転したとする説は考え難い。

また、後の中村家の伯耆国転封の際には町の存在すら怪しいとする記述が見え、一説に区割りが行われたのは漁村部(現在の灘町や立町、花園町周辺)であったと推測される。

1600年(慶長5年)

関ヶ原の合戦では西軍の敗北により吉川広家が岩国へ転封となり、駿府より中村一忠が入国する。

当時の米子の有様は松林の繁茂する未開の地とされ、大名の居住に耐える施設も存在せず町の存在すら怪しいとする記述も見える。(中村記など)

そのため西伯耆で最も栄えていた尾高城を仮の居城とし、執政家老の横田村詮と共に湊山の本丸、居館となる二の丸を建造し、城下町の整備が整った後に米子城へ入ったとしている。

中村一忠の入封時に関する記述では吉川広家による築城や城下町の整備が文書に記された通りの進捗であったか疑義があり、移封直前に吉川広家の命により破壊活動が行われたとする憶測も挙がっている。

城郭の一部破却については十分考えられるが、それに伴って城下町まで破壊に及んだとは考え難い。

吉川広家が山陰の三郡を統治した頃、米子城の普請の進捗については当城の補強や深浦の軍港など軍事施設の限られた場所に限定されそうである。

吉川広家の移封時、米子城の城郭と城下町がどの程度まで整えられていたのかは今後の史料の発見に期待がかかる。(現時点では会見郡米子庄として漁村程度の小規模な集落が点在した事のみ伺える)

1603年12月16日(慶長8年11月14日)

中村一忠により執政家老の横田村詮が殺害され、横田主馬助を始めとする横田家の遺臣二百余名が当城砦に立て籠もり、米子城騒動(米子騒動、横田騒動、中村騒動)と呼ばれる内乱に発展する。

内乱は中村方の将兵だけでは鎮圧できず、出雲国の堀尾氏へ援軍の派兵を要請している。

堀尾方の軍勢が到着すると中村方は正門(大手門、玄関口)から、堀尾方は搦手(裏門、台所口)からの挟撃によって反乱を鎮圧する。

横田勢が立て籠もった場所には諸説あり、現在の飯山(当城)とする説、遠見櫓から登り石垣を北下した丸山(内膳丸)及び城主居館の二ノ丸を見立てる説がある。

当城に立て籠もったとする説は現在の地名(山名)を基に唱えられたと推定される。

堀尾方の増援が大龍山総泉寺に陣を構えたのは南側の普請途中の横堀、或いは加茂川を水堀として横田方が立て籠もった当城との緩衝帯に利用する意図があったと推測される。

一説には騒動の黒幕として野一色采女の名前が挙がる。

日頃より横田氏と野一色氏は政敵で対立していたとされることから騒動時、何故なる理由で横田方が野一色氏の居館に立て籠もったのかは疑問が残る。

横田村詮が殺害された直後、横田方は満足な軍備をする時間も無いまま内乱状態となったにも関わらず、中村方が堀尾氏へ援軍を頼まざるを得ないほどの抵抗を見せていることから横田方が事前に相当な準備を行っていた、或いは武器庫が置かれ継戦能力と防衛機能に優れる上、二ノ丸、三ノ丸も掌握し易く、何より横田家が管理を行い勝手知ったる内膳丸の方が適しているとも推測できる。

横田方が内膳丸ではなく、対立した野一色氏の居館が所在する当城に立て籠った理由としては横田村詮の暗殺の黒幕ともされる野一色采女に対する報復の意図も汲み取れそうである。

中村一忠が伯耆国を治めた頃は家老の野一色采女が居館を構えたことから「采女丸」とも呼ばれる。

後の古絵図に当城の施設は白抜きで放逐されたことが記されているため、騒動中の破壊であれば野一色氏へ対する横田方の報復、騒動後であれば内乱に対する見せしめや戒めとして徹底的な破壊が行われたと推定される。

写 真

2019年2月23日

西側虎口

西側虎口

西側虎口

西側虎口

西側虎口

西側石垣

西側石垣

西側石垣

西側石垣

西側石垣

西側腰郭

北側石垣

北側石垣

北側石垣

北側石垣

北側石垣

北側石垣

北側石垣

北側石垣

北側石垣

北側石垣

北側石垣

北側石垣

北側石垣

北側腰郭

北側腰郭

北側腰郭

北側腰郭

北側腰郭

東側石垣

東側石垣

東側石垣

伝・柳生宗章らの墓

2013年4月29日