伯耆国 会見郡

よなごじょう でやまとりで

米子城 出山砦

所在地

鳥取県米子市西町

城 名

よなごじょう でやまとりで

米子城 出山砦

所在した出山の地名に因む名称

別 名

あらおほうだいば

荒尾砲台場

米子荒尾氏が独自に砲台を構えたことに因む名称

築城主

米子荒尾氏

築城年

不詳(江戸時代後期)

廃城年

不詳(明治時代初期)

形 態

海城、台場

遺 構

郭跡※

※ 公園へ転用

現 状

公園(とりでの山)、山林

備 考

史跡指定なし ※民有地の為除外

縄張図

不詳 ※米子城絵図面等に図示あり

城 主

池田

米子荒尾

米子荒尾氏

米子荒尾氏が独自に管理した砲台場と伝える

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

米子御城平面図(江戸時代末頃)

米子城資料第4集 米子城絵図面(平成30年10月 米子市立山陰歴史館)

史跡米子城跡保存活用計画書H29年(2017年3月 鳥取県米子市教育委員会)

年 表

不詳

中海側に対する見張の施設が始まりと推定される。

江戸時代後期

米子城の城代、荒尾氏によって独自に台場が建造され、砲壇2基の武装を有したことが米子御城平面図の図示に見える。

概 略

伯耆国米子城の主郭から西側に下った出山に所在する。

城域の西限で中海に面することから、古くは中海方面を警戒する見張櫓など哨戒施設、中世は海城として前線基地、深浦に軍港が整うと連携を持った運用が想定される。

1863年(文久3年)頃から鳥取藩による台場建造として、伯耆国内に鳥取藩台場(境台場、淀江台場、由良台場、赤崎台場、橋津台場)が次々と建造されているが、当砲台場は鳥取藩による建造ではなく荒尾家によって独自に築かれた砲台場としている。

会見郡内の台場建造候補地は米子、粟嶋、海池、和田辺、境浦の5ヶ所が意見書に見え、米子も候補地に挙がっていたが境台場が採用されたためか鳥取藩によって建造されることはなかったようである。

江戸時代後期に描かれた「米子御城平面図」では中海側の突部2箇所に朱色の印があり、砲壇を有していたことが読み取れる。

築城は1863年(文久3年)以降と推測されるが砲壇の存在は絵図に記されるものの大砲など武装に関する記録は見えず、砲台場として完成の有無を始め、台場防衛のための訓練、演習が行われたとするか不明な点が多く廃城時期についても記録は見えない。

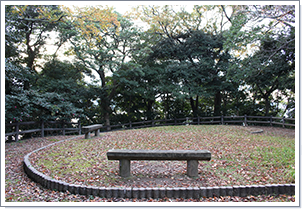

1981年~1985年(昭和56年~昭和60年)にかけ、出山頂上に展望台と休憩所が設けられ、付随する工事に拠って遺構は相当の改変を受けたことが考えられる。

写 真

2018年11月24日

遠望

公園

公園

公園

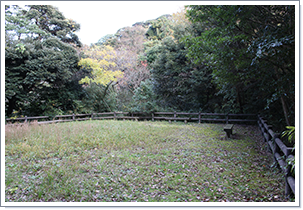

西郭

西郭

西郭

西郭

西郭

東郭

東郭

東郭

2017年11月5日、2017年11月28日