伯耆国 会見郡

ななおじょう

七尾城

所在地

鳥取県米子市橋本、鳥取県米子市奈喜良

城 名

ななおじょう

七尾城

山頂から七つの尾根が続く地形に因む名称

別 名

ほうせきやまじょう

宝石山城

所在する宝石山に因む呼称

ほうせきじょう

宝石城

所在する宝石山に因む略称

はしもとじょう

橋本城

麓の橋本村に因む呼称

はしもとようがい

橋本要害

橋本村の周辺諸城を併せた一帯の呼称

築城主

築城年

不詳(鎌倉時代と伝える)

廃城年

不詳

形 態

連郭式山城

遺 構

郭跡※、虎口※、枡形、切岸※、堀切※、土塁、竪堀、土橋、礎石跡※、井戸跡※、石垣※

※ 山頂の主郭付近は連郭式

※ 主郭大手に複数残存

※ 主郭搦手側

※ 尾根(東)に配置

※ 八幡社(伯耆志)或いは八幡宮(鳥取県神社誌)に由来か

※ 伯耆志、因伯古城跡図志に存在を記述

※ 伯耆志に存在を示すが残存状況は不明

現 状

山林、阿陀萱神社

備 考

史跡指定なし

縄張図

米子市埋蔵文化財地図に概略の記載あり

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

因伯古城跡図志下 伯耆国(文政元年 鳥取藩)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻二 大正5年8月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

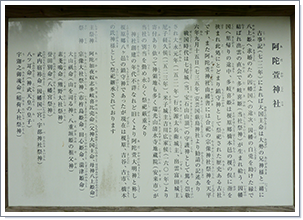

阿陀萱神社縁起(成立年不詳)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

成実の歴史(昭和61年3月25日)

米子市埋蔵文化財地図(平成6年3月 米子市教育委員会)

新修米子市史第12巻資料編(絵図及び地図)

新修鳥取県神社誌 因伯のみやしろ(平成24年6月 鳥取県神社誌編纂委員会)

年 表

1587年~1588年

天正15年~天正16年

吉川広家の領地付立に橋本75貫とある。

1592年

文禄元年

文禄の役では出陣の際、阿陀萱神社で勝利を祈念したとある。(成実の歴史)

社司の山川検校が豊臣秀吉の戦勝祈願の折、父の死により出仕できなかったため神領を差し出したとある。

概 略

三笠山(宝石山)の山頂から各尾根伝いに連郭を展開する縄張で、山頂(主郭)より七つの尾が伸びる形状であったことを名称の由来とする。

三笠山は後に宝石山と呼ばれるようになり、山名に因んで「宝石城」とも呼称される。

橋本村の字「要害」に所在したことから「橋本城」或いは「橋本要害」とも呼ばれ、「橋本」の地名の由来は集落南の街道に且つて石橋(字「石橋上」、字「石橋下」)が掛かっていた事を由来と伝える。

山頂の東側からは大山を正面に臨むことができ、且つては八幡社(伯耆志)或いは八幡宮(鳥取県神社誌)の存在を伝える。

主郭には大山に向けられた鳥居の礎石跡が残ることから遥拝所であったことも伺えるが、信仰の対象が大山なのか伊勢神宮なのかはっきりとしていない。

伯耆志 橋本村の条 小祠の項

村の北、石寶山の西方七拾間の地にあり。此山又三笠山という。(略)さて、社地に寶石と云う石三個あり。天より降りし由云伝えて産石神と崇敬す。当社往古は社領若干有りて今、神田ヶ谷と呼ぶ字あり。

伯耆志 橋本村の条 城趾の項

伯耆民談記 橋本村の条

榎原郷橋本村に有り。古城主生松源太兵衛の家城なり。

古くは鎌倉時代からの存在も伝えるが、南北朝時代に伯耆国尾高城を本拠とした行松氏による築城を伝える。

城主は何れも行松源太兵衛と伝え、尾高城の支城とされるが一族を城主に据えていることから比較的重要視された地域であったことが伺える。

因伯文庫 伯耆民談記(萩原直正校註)では西伯耆3郡の詳細も一部記されており、城主を生松源太兵衛としている。

北に所在する伯耆国石井城(石井要害)に属した詰め城とするか、加茂川を挟んで相対とするか両説存在する。

1521年(大永元年)

当城の城主、行松源太兵衛より阿陀萱神社へ寄進が行われたとしている。(阿陀萱神社縁起)

阿陀萱神社縁起のみの記録だが、この頃は行松氏(伯耆山名氏)による支配下であったことが推測される。

1523年(大永3年)

出雲国月山富田城の城主、尼子経久から寄進が行われたとしている。(阿陀萱神社縁起)

阿陀萱神社縁起のみの記録だが、伯耆民談記にある大永の五月崩れ以前より尼子経久の支配下にあったことを伺わせている。

1524年(大永4年)

尼子経久による伯耆国侵攻(大永の五月崩れ)を受け、行松氏の西伯耆における本拠地であった尾高城が落城すると行松源太兵衛が拠った当城も落城或いは放棄されたと伝える。

城跡からは焼米が見つかったと郷土史に記述がある。

鳥取縣神社誌 阿陀萱神社の社伝

天文元年壬申、尼子伊豫守経久より八幡宮と丙社へ72石の寄付あり。

1532年(天文元年)

尼子経久より八幡宮と72石の寄進が行われる。(鳥取縣神社誌)

伯耆志 橋本村の条 小祠の項

天文三年尼子経久の寄附と云えり。

1535年(天文3年)

尼子経久より寄進が行われる。(伯耆志)

1562年(永禄5年)

毛利氏の支援を受けた行松正盛が尼子方から尾高城を回復する一方、当城の詳細は不明。

城主であった行松源太兵衛は尾高城の回復前に若狭の小浜で戦死したと伝えている。

鳥取縣神社誌 阿陀萱神社の社伝

文禄元年、秀吉高麗陣の時、諸国高知行の神々を勧請し日本勝利の祈念を仰せられし時に社司山川検校十三にして父に離れ御供致さず神領差出せし(略)

1593年(文禄元年)

高麗陣(文禄の役)では日本軍の戦勝を祈願したことが社伝に記録される。

社司の山川検校は父の死去のため御供できないことから神領を差し出したとしているが、異説に神領は没収とされる。

伯耆志 橋本村の条 小祠の項

後、慶長六年中村氏三石余を寄附せられしが、寛永十一年其地池となりて以来所領を失うといえり。

鳥取縣神社誌 阿陀萱神社の社伝

慶長六年辛丑七月五日、米子城主吉川氏、御供田高三石一斗九升二合寄附あり。然るに山川相馬火災に逢ひ吉川氏寄附の証、今に焼残りあれど(略)

1601年8月3日(慶長6年7月5日)

社伝には伯耆国米子城の城主、吉川広家から3石余の寄進を受けたとするが証文は焼失とある。(阿陀萱神社社伝)

伯耆志では中村氏(中村一忠)から3石余の寄進を受けたとしている。(伯耆志)

中村一忠の伯耆国入封は慶長5年暮~慶長6年春頃であるため、社伝にある時期に吉川広家が米子城の城主とは成り得ない。

中村一忠の伯耆入封以前の吉川氏による寄進に因むか、筆者が吉川氏に忖度を付けるなどの要因が推測されるが、吉川広家と中村一忠を取り違えた可能性が高く、社伝の一部に加筆や誇張があるとも考えられる。

因伯古城跡図志 伯耆国

橋本村古城跡、田地中ノハナレ山ニシテ鋪地余程大山也。竹木草有。山ノ途中ニ井有。山ノ高七十間位。

イ 長三十間 横八間

ロ 長二十間 横五間

ハ 長二十五間 横三間

伯耆志 橋本村の条 的場の項

村の西の山の字なり。

1818年(文政元年)

因伯古城跡図志には宝石山(橋本村古城跡)と的場山に橋本村、石井城(石井要害)に石井村が描かれている。伯耆志の挿絵「捜図」にも図示が見える。

大手は寅(東北東)、橋本村との間(北西)には堤があるとしており、東側に的場山が描かれている。

但し、宝石山と的場山の並び、橋本村及び堤の位置から方角が逆に図示されていると考えられる。

「宝石山」の由来には天から三つの大石が降ってきたという伝説が伝わり、降ってきた宝石とされる3つの巨石が橋本集落内に現存している。

(神代の昔、宝石天降り一夜の中に出現せし故、この山を宝石山と称す)

集落畑地内の宝石岩

集落道路沿いの宝石岩

阿陀萱神社前の宝石岩

阿陀萱神社の天井には古曳吉種の子孫、古曳秀信(盤谷)の描いた奉納絵が残る。

古曳盤谷の天井絵

古曳盤谷の天井絵

写 真

2019年5月25日(集落内宝石岩)、2021年2月6日、2021年5月3日

宝石岩

宝石岩

宝石岩

遠望

遠望

神池

登山道

登山道

郭跡

郭跡

郭跡

郭跡

登山道

登山道

主郭虎口

主郭虎口

主郭虎口

主郭虎口

主郭連郭

主郭連郭

主郭連郭

主郭連郭

主郭

主郭

主郭西側腰郭

主郭西側腰郭

主郭西側腰郭

主郭西側腰郭

分岐郭

分岐郭

分岐郭

東側連郭

東側連郭

東側連郭

東側連郭

東側連郭

東側連郭

東側連郭

東側連郭

東側連郭

尾根東側連郭

尾根東側連郭

東大堀切

東大堀切

東大堀切

東大堀切

東大堀切

東堀切

東堀切

東堀切

東堀切

東堀切

東堀切

字「的場」遠望

字「的場」

字「的場」

字「的場」

字「的場」

字「的場」

字「的場」

2013年5月18日、2014年5月18日