伯耆国 会見郡

よなごじょう ないぜんまる

米子城 内膳丸

所在地

鳥取県米子市久米町

城 名

よなごじょう ないぜんまる

米子城 内膳丸

伯耆米子城を構成する一郭としての呼称

別 名

まるやまとりで

丸山砦

所在する丸山に因む呼称

いいのやまとりで

飯山砦

原初の伯耆米子城と仮定した呼称

よこたやしき

横田屋敷

伯耆民談記では二ノ丸の居宅とする

築城主

古曳吉種(飯山の城代とする頃、中海に対する海城として登り土塁を増設と仮定)

築城年

1467年(応仁元年)頃 ※原初の伯耆米子城と仮定した場合

廃城年

1603年12月17日(慶長8年11月15日) ※横田騒動後に破壊か

形 態

丘城、海城

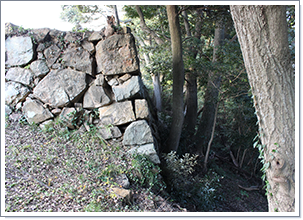

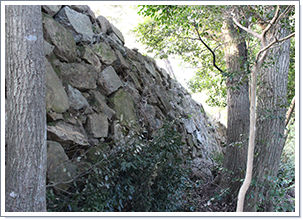

遺 構

石垣※、登り石垣※、郭跡、切岸、虎口

※ 1982年(昭和57年)~1984年(昭和59年)にかけて修復を実施

※ 本郭も登り石垣を構成する一部で尾根終端に所在

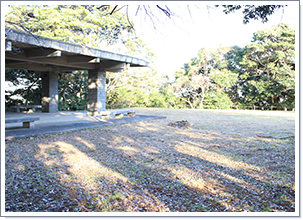

現 状

山林、丘陵、公園、東屋

備 考

市指定文化財(昭和52年指定)※民有地を除く市有地部分

国指定文化財(平成18年1月26日指定)※米子城跡として

縄張図

米子城 内膳丸略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)米子城略測図より抜粋)※鳥取県教育委員会提供

城 主

毛利

吉川

吉川広家

出雲、伯耆、安芸、隠岐14万石(西伯耆、出雲、備後など12万石)の領主とする

米子騒動では遺臣200名餘と共に立て籠もり反乱の指揮を采る

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻一 大正5年6月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻二 大正5年8月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻三 大正5年9月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻四 大正5年10月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

中村記[全](昭和44年7月 稲葉書房)

中村記[弐](昭和49年6月 稲葉書房)

泉州堺広普山妙國寺2世日統上人本尊(慶長7年)

新鳥取県史 資料編 近世Ⅰ 東伯耆(平成24年3月鳥取県立公文書館県史編さん室)

年 表

1575年

天正3年

京都から薩摩へと戻る島津家久の一行が米子を通過する。(中書家久公御上京日記)

「よなこといへる町」とする記述があり、町の存在は伺えるが城砦の存在に関しては特に触れられていない。

1601年

慶長6年

吉川広家が岩国へ移封となる。

転封の際に登り石垣の頂部や飯山の居館などを破壊したとする説が見える。

1602年

慶長7年

1667年

寛文7年

城郭西北部の外郭を修繕。

1880年頃

明治13年頃

石垣を残して城山の建造物が全て取り壊される。

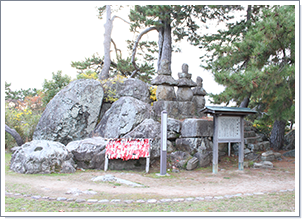

概 略

伯耆国米子城の主郭から北側に下った丸山に所在する。

伯耆民談記 巻之二 都邑之部 米子の条

(略)西の尾先を内膳丸と号するは同時横田内膳居住しける所故なりと云う。

古くは山の名に由来する「丸山砦」とする呼称もあるが、横田村詮が居館を置いたことに因む「内膳丸」とする呼称が一般的となっている。

西側の中海側には横矢を設け、北側の湿地帯には亀島(現在の清洞寺岩周辺)を水軍基地とする防御が意識されている。

横田村詮が改修を行う以前も吉川氏によって深浦などが軍港として改修されており、往古より中海側(米子の港)の警戒を担った城砦の所在が推測される。

上記の地理的条件から丸山に所在した城砦を米子城の前身、伯耆国飯山城と仮定する根拠のひとつとする。

米子城の完成後、居館は二ノ丸の横田屋敷へと移されている。

既存施設は武器庫(武具、火薬など)に改修され、見張櫓を増設するなど実戦的な城砦へと姿を変えており、引き続き横田氏が管理を担ったとされる。

火薬については元来、大天守に保管されていたとするが落雷の危険性から当砦へ移されたとも伝える。

このため大天守には最低限の武具しか備えられず、逆に当砦には豊富な武装が備えられていたことから横田騒動で中村方が苦戦した一因としている。

南方向へは米子城の主郭北側直下の遠見張へと登り石垣で接続され、東側には山下通路によって二ノ丸との連携が図られている。

一部の絵図では登り石垣は遠見櫓まで繋がらず意図的に切られた作図が成されていることから門跡、或いは誘引のための袋小路が設けられていた可能性がある。(武者溜まり、或いはどん詰まりと考えられる平場が見える)

1603年12月16日(慶長8年11月14日)

中村一忠による横田村詮の殺害を発端とした横田騒動(米子騒動、中村騒動とも)が勃発する。

横田村詮の殺害の報せを受けた横田主馬助は客将を含めた94名の将、私兵を合わせた200余名で飯山の砦(当砦とも)に立て籠った。

1603年12月17日(慶長8年11月15日)

申の刻(日没前後)、中村方の援軍要請を受けた堀尾吉晴の援軍が大龍山總泉寺の門前に到着すると部隊の再編成が行われ、当砦に対して総攻撃が開始される。

横田方の抵抗により中村方、堀尾方は共に大きな損害を出しており、横田方に助太刀した柳生宗章が鉄砲隊を指揮するなど横田方が十分な火薬を確保していたことが伯耆志に記述される。

同日、横田方の諸将は奮戦するも徐々に劣勢となり、横田主馬助の自刃を以て内乱は終息する。

横田方の籠もった城砦は騒動の後に見せしめとして徹底的な破壊が行われたと推定されている。

そのためか騒動後の飯山城(采女丸)は何れの絵図にも石垣など建物跡のみで建物の図示は見られない。

当砦に関しては米子城の絵図に砦の一部(櫓、土塀)が図示され、江戸時代後期まで存続していることがわかる。

飯山城(采女丸)の破壊は内乱後の見せしめの他、横田氏の政敵で暗殺の黒幕とも囁かれる野一色氏への報復として騒動の最中に破壊された可能性も考えられる。

伯耆民談記 巻之第八 妙興寺の条

(略)内膳が子主馬、此事聞くや否、二の丸の居宅に立籠り、縁者知音の侍共大勢一味して敵対す。去程に城下大に騒動し、上を下へと混乱さながら鼎の沸くが如し。忠一即時に家中の人数を集め、二の丸を攻亡ぼさんとせられし(略)忠一は内膳が宅の表へ押寄、堀尾勢は台所口を取囲みけるが内より散々に鉄砲を打出し、突出で突出で防戦す(略)

伯耆民談記では横田勢が立て籠もったのは二ノ丸の居宅としている。

中村方の部隊が表口、堀尾方の部隊が台所口(裏口)を取り囲んだ際、屋敷の内から鉄砲で応戦したとすることから横田屋敷にも相当の鉄砲及び火薬が備えられていたことが伺える。

新鳥取県史 資料編 近世Ⅰ 東伯耆 大岳院由来の条 横田内膳宅之事の項

1616年5月14日(元和2年3月29日)

横田村詮の妻が横田内膳宅(内膳丸)で亡くなっていることが記されている。(新鳥取県史)

往時の飯山城は内膳丸か??

当砦(丸山)を飯山城と推定する根拠を以下を挙げる。

① 1471年(文明3年)の境松合戦撤退戦より

境松合戦に敗れた伯耆山名氏の軍勢が当城へ退却し立て籠もったことが記されている。(出雲私史、出雲私記)

丸山は陸上城域の北限・西限に立地しており、北の湿地帯に対しては亀島を前線の城砦或いは緩衝帯として利用出来る。

西の中海方面(海上)からの追撃に対しても出山との連携を維持できる限りは深浦側の防御も取りやすい。

逆に飯山城へ籠もり丸山が敵方に取られた場合、深浦の港が押さえられることで亀島、粟島、萱島の諸港との連携も絶たれる上、陸上の橋頭堡まで与えてしまうこととなり戦術的には下策となる。また、海路からの援軍が封鎖されることで士気の低下も避けられない。(出雲勢に連戦連敗したことを考えると指揮官の能力が足りず無策で飯山城へ籠もった可能性も…)

湊山(お立山)への米子城の築城以前、永禄~天正年間頃は吉川氏の代官として古曳吉種が6万石(3万石の異説あり)を拝領し飯山城に在城とある。古曳吉種は築城の名人とされ前任地の伯耆国石井城(石井要害)では周囲に水濠を配した水砦を、伯耆国戸上城では日野川水系の法勝寺川(尻焼川)を川濠に利用し、東側の丘陵に登り土塁を配した水濠城砦を築いている。(牧野家文書より推測)

石井城や戸上城で培った登り土塁など海城の技術を飯山城(現在の米子城)へ取り入れ、中海に対するの防衛強化に利用したことが推測される。

古曳吉種は文禄の役にも参加していることから朝鮮半島に残る倭城の登り石垣は朝鮮での造作が発祥ではなく、既に毛利方の一部で考案されていた施設であった可能性も。(登り土塁を石垣造りへの改修)

文禄の役では吉川方で築城技術に長けた山縣春佳も参加しており、この2将が朝鮮半島での築城方式に影響を与えた可能性も考えられる。

登り石垣の造作が朝鮮より撤兵した吉川氏による事業であれば普請は山縣春佳によるものと推定される。

吉川氏は天正年間以前より石垣の建造技術を有していたことから登り土塁と石垣を併せた米子城の原初の登り石垣は吉川氏による造作とも考えられる。

慶長年間、横田村詮による当砦の改修を以て現状に近い形状の登り石垣へ変化の可能性も。

③ 豪円がお立山を湊山と名付ける以前は飯山、丸山、出山の全てを総称して飯山と呼称した

豪円(当時は円智を称する)が湊山を命名するまで丸山も飯山と呼ばれたため当砦域を「飯山の城」と総称することができる。

お立山は古来より入山が制限、禁止された山であり、古曳吉種が築城を始めるまで現在の米子城の主郭周辺(湊山)に本格的な城砦の所在は考えにくい。

①で記述のように戦略拠点としての立地を鑑みた場合、中海方面に対する海城としての機能を集中するには当砦が適当と推測される。

④ 1575年(天正3年6月)の中務大輔家久公御上京日記では米子の町から城郭が確認できない

中世の山城は比高の一番高い場所に主郭を置くのが一般的とされる。

定石に倣えば当砦が所在した丸山は現在の飯山や湊山に比べ比高は低いため、内膳丸に主郭を置く仮説は否定される。

しかし③で記述の通り湊山は入山禁止とされたため、引き続き城砦が所在した可能性は低い。

飯山には1575年(天正3年)~1591年(天正19年)にかけて新たな城砦の築城も考えられるが、岩盤地質の性質上、飲み水の確保、物資運搬の接続の悪さに課題が残る。

湊山は凡そ内膳丸程度の高さであれば至る所から湧水が得られる。

兵糧庫も往時は現在の二ノ丸(三ノ丸の説もあり)に所在とされ、丸山からは東の山下通路を通れば難なく二ノ丸の兵糧物資を抑えることができる。

⑤ 横田騒動が中村方の兵だけでは鎮圧できなかった⇒予め武器庫を制圧される

「徳川実紀」及び「藩翰譜」では横田騒動に於いて横田方は飯山に籠もったと記述が見える。

④で記述の通り飯山城に籠もった場合、単純な将兵の数、武具兵糧の物量で勝る中村方が鎮圧できない理由が乏しくなる。

寒さが厳しい冬の時期であったが、兵糧や物資が二ノ丸(或いは三ノ丸)に備蓄されていたとするならば、二ノ丸、三ノ丸との接続の悪い飯山では相当の事前準備を講じなければ籠城戦はままならない。

横田村詮が殺害された後の横田方の動きは素早く、中村方の将兵だけでは鎮圧が出来なかったとするならば、横田方は真っ先に武器庫を制圧したと推測され、当砦は横田氏の管理した武器庫の所在を伝える。

米子城の天守にも幾許かの武具や銃砲は備えていたはずだが落雷の可能性を考慮すると火薬まで置いていたことは考え難く、武器庫を抑えられたために制圧能力が失われていたことも考えられる。

また、二ノ丸が兵糧庫であれば当砦から射撃の範囲内となり、武器庫だけでなく兵糧庫も押さえられ継戦能力を殺がれていた可能性も推測される。

中村家の家臣、野一色采女が居館を置いたことから飯山城は別名に采女丸と呼ばれる。

中村一忠が伯耆国入りした1600年(慶長5年)頃、米子の周辺は松林で大名が住まうに相応しい居館は存在しないと酷評されていることから采女丸と呼ばれる施設が完成するのは慶長5年以降と推測できる。

(一部に吉川広家の居館が建造され、岩国転封の際に破却されたとする説もある)

横田騒動では横田方が飯山城(采女丸)に立て籠もったとするが、一説に野一色采女は横田村詮の政敵と囁かれ、騒動の発端となった暗殺事件の黒幕ともされている。

飯山籠城説を採る場合、横田方は野一色采女の居館に拠って中村方を退けたという形になるが、勝手の判らない城館に籠もり戦い続けるなら野一色氏の一族を人質に取ったことも考えられる。

野一色氏の一族が人質に取られていたため中村方が積極的な鎮圧行動へ出られなかったことも考慮の必要はあるが、一説に野一色采女は中村一忠にも恨みを持っていたとされるため両者の関係についても検討の必要あり。

横田騒動以降の絵図等に建物の建造を示す図示が見えないことから、定説では横田方が籠もり叛乱を行った場所として見せしめに破壊、放棄された可能性が示されている。

見方に拠っては叛乱の際、野一色氏に対する横田氏の報復によって徹底的に破壊されたと考えることも。

上記の考察群を以って「往古の飯山城は内膳丸」と見立てる説とするが、上記考察も別面から見れば大方を覆すことが可能である。

今後も真偽問わず闊達な議論が深まることにも期待したい。

見どころ

内膳丸から延びる登り石垣

当砦の主郭から米子城の主郭北側直下にある遠見櫓まで石垣と土塁が続く。

石垣が尾根伝いに高さを上げていく形状から「登り石垣」と呼ばれ、上層と下層の郭を繋ぐ防壁と通路を兼ねた防御施設のひとつ。

元来は土盛だけの「登り土塁」であったと考えられ、法勝寺川に面する伯耆国戸上城にも似た規模の登り土塁と考えられる遺構が存在する。

石垣は経年劣化のため上部ほど不明瞭になるが、江戸時代の絵図を頼ると高低差の表現が乏しい絵図では遠見櫓と繋がる図示、高低差を表現した絵図では繋がっていない図示が見受けられる。

吉川広家が岩国へ移る際、後任に利することを好ましく思わなかったため頂部を破壊したとする説も一時期見えたが、吉川広家による西伯耆三郡の領有以降は米子城に在城した記録が無いため吉川広家による破城とする説は妄言の域を出ない。

西側の横矢懸

当砦は全周を石垣で囲まれるが、西側の石垣のみL字状の段々が続いている。

これは「横矢(よこや)」「横矢掛(よこやがかり)」と伝える形状で、侵入してくる敵に対して正面と側面の2面から弓矢や鉄砲を射掛けることが可能となり、射撃範囲の拡大と死角を減少させる効果を持つ。

この形状は西側にしか見ることが出来ないため、当砦が中海側からの襲撃に対して意識し備えられた城砦であることが解る。

写 真

2013年3月23日、2016年9月24日、2016年10月10日、2017年11月5日、2018年11月24日