伯耆国 会見郡

みさきやかた

三崎館

所在地

鳥取県西伯郡南部町三崎

※三崎館の城域の多くは個人所有地で民家も多いです。所有者の許可無く立ち入りはされないようお願いします。

城 名

みさきやかた

三崎館

別 名

みさききょかんぐん

三崎居館群

居館跡が連なることから

みさきじょう

三崎城

日本城郭大系 第14巻 鳥取・島根・山口での記述

えんめいじきょかん

延命寺居館

会見町誌などに見え、「えめじきょかん」とも

築城主

不詳

築城年

不詳

廃城年

不詳

形 態

居館跡、丘城、海城

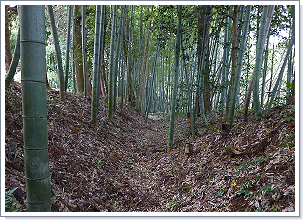

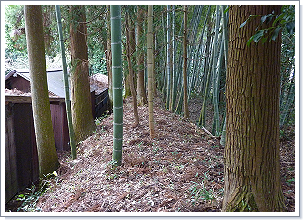

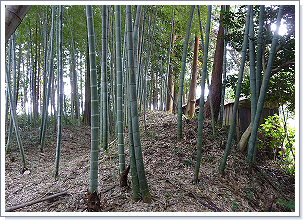

遺 構

郭跡※、土塁※、井戸跡※

※ 宅地造成や法勝寺電車の軌道敷設などにより一部消滅

※ 幾つか消滅

現 状

住宅地、畑地、果樹畑、山林、竹林、墓地

備 考

史跡指定なし

縄張図

三崎館実測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)米子城略測図より抜粋)※鳥取県教育委員会提供

城 主

大塚

大塚氏

会見町誌 続編では大塚家の伝承地としている

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻二 大正5年8月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

会見町誌(昭和48年11月 会見町誌編さん委員会)

会見町誌 続編(平成7年10月 会見町誌編さん企画委員会)

日本城郭全集11(昭和42年10月 株式会社新人物往来社)

日本城郭大系 第14集 鳥取・島根・山口(昭和55年4月 株式会社新人物往来社)

年 表

不明

大塚氏伝承の地と伝える。(会見町誌 続編)

戦国時代

伯耆国手間要害に属した城砦を詰めの城とした平時の居住地と考えられている。

概 略

成立が複数の時期に分かれる居館群で、「延命寺居館」とも呼称される。

城域の範囲により大きく3つの呼称が使われている。

①延命寺居館(会見町誌 続編)

縄張図中程にある空堀を備えた大小2つの郭跡を示す。

②三崎城(伯耆志、日本城郭全集、日本城郭大系)

集落から南側、丘陵の山林周辺(墓地や井戸跡のある郭跡を持つ丘)、或いは集落から北側、土塁を持った小規模な郭跡群から岩船古墳や日御碕神社の鎮座する丘陵までを示す。日本城郭全集、日本城郭大系では集落背後の山とだけ記述が見える。

③三崎館、三崎居館群(伯耆志、会見町誌 続編、鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))

前者は延命寺居館と三崎城を合わせた城域、後者は延命寺居館と三崎集落周辺に所在する居館群、三崎城の範囲を合わせた総称。

伯耆志 三崎村の条 城跡の項

村の跡の山なり。伝詳ならず。

伯耆志 寺内村の条 古屋敷の項

村の南際に在り。空隍(空堀)の形を存す。何人の墟にや。

伯耆志では三崎村の条と寺内村の条に記述が見えるが寺内村の条については伯耆国古要害など別の城砦を示している可能性も考えられる。

会見町誌 続編では土塁に囲まれた大小の郭を「延命寺居館跡」としている。

三崎居館群として「堀、土塁を持つ複数の居館群で時期差がある。大塚家の伝承地か」と補足解説が記される。

「三崎」の地名は御崎や岬など、かつては集落近くまでが入り江や海岸線或いは湿地帯であったことが由来としている。

集落北側の丘陵には日御碕神社が鎮座していること、「岩船」と伝わる地名からも海に縁があったことが推測できる。

伯耆志に記述の見える「村の跡(後)の山」が集落北側、南側どちらの丘陵を指すか不明であるが、南側の丘陵付近には方形の土居と思われる郭跡や井戸跡が多く見えるため平時の居住区、北側丘陵には岩船古墳があり古墳を利用した山城、日御碕神社は城砦鎮護のためか城跡を利用して建てられたと考えると、当城は北側丘陵を詰めの城、南側の丘陵までを居館とし、海城として海防の機能を有していたことが推測できる。

写 真

2014年11月8日、2015年11月29日