伯耆国 日野郡

てんじくやしき

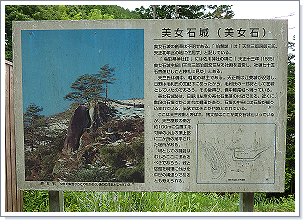

美女石城 天竺屋敷

所在地

鳥取県日野郡江府町久連

城 名

てんじくやしき

美女石城 天竺屋敷

天竺元氏の居館に因む呼称

築城主

不詳(天竺元氏と考えられる)

築城年

不詳

廃城年

不詳

形 態

居館、丘城

遺 構

郭跡※、切岸、川掘、石垣※、土塁、虎口※

※ 田圃へと改変され、大手門跡は消滅

※ 美女石を祀った小祠に由来する遺構か

※ 参道の名残か

現 状

畑地、山林

備 考

史跡指定なし

縄張図

天竺屋敷縄張図(江府町の文化財探訪[第1集] )※江府町教育委員会提供

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻四 大正5年10月 佐伯元吉)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻五 大正5年11月 佐伯元吉)

鳥取縣神社誌(昭和9年12月 鳥取縣神職會)

日野郡史 前篇(昭和47年4月 日野郡自治協会)

江府町史(昭和50年12月 江府町史編さん委員会)

新修江府町史(平成20年6月 江府町史編纂委員会)

江府町の文化財探訪[第1集](平成元年3月 江府町文化財保護審議会)

新修鳥取県神社誌 因伯のみやしろ(平成24年6月 鳥取県神社誌編纂委員会)

年 表

不明

伯耆国美女石城と共に草創不詳とする。

1582年

天正10年

概 略

伯耆国美女石城と共に草創は不詳とし、城主であった天竺元氏の居館が所在したことを伝える。

北を険峻な岩山、東を日野川、南は大谷川が流れる天然の要害とも言える立地に所在している。

伯耆志 宮原村の条 美女石神の項

村の西南日野川を隔て廿丁許、大谷と呼ふ山地にあり。高三丈五尺幅二丈の大石なり。かく唱うる故は図の如く婦人の形に似たればなり。山下に城趾あり。在城せし人の伝等佐川村住田氏の下に記す。

伯耆志(宮原村の条)では美女石の所在した山の山下を城跡としており、当館を美女石城としている。

伯耆志 久連村の条 古城の項

美女石城と号す。天竺三郎四郎元氏、天正の初年此の地に住居すと云えり。残礎の存する所を美女石と云う。天竺氏当時佐川村を領し当村は生山村の住人景行知行せしと云えり。天竺氏の事、佐川村住田氏の條下見るべし。

伯耆志(久連村の条)でも古城跡を「残礎の存する所を美女石」としており、宮原村の条と同じく当館を美女石城としている。

1573年(天正元年)

美女石城を詰城とし、天竺元氏の居館として当館が建造されたと推測される。

伯耆志 佐川村の条 小祠 四の項

村の東東西十六間、南北十二間の平地にあり。天正十三年八月の棟札あり。本願将更に天竺三郎二郎源元氏、神主住田甚兵衛尉久次とあり(仔細下に記す)。新八幡と称する小祠あり。往古此の地の城址にありしを中古今の地にうつすと云えり。下に挙る馬田四郎五郎の霊社なりとぞ。小祠 十三。

1582年(天正10年)

美女石城から再び軽尾城への転移を伝える。(伯耆志)

天竺元氏が美女石城及び当館に在城した期間は文書によって異なる。

伯耆志(佐川村の条 小祠の項)では1573年(天正元年)~1582年(天正10年)だが1585年(天正13年)の棟札については触れている。

鳥取縣神社誌(佐川神社の項)では1573年(天正元年)~1585年(天正13年)とする。

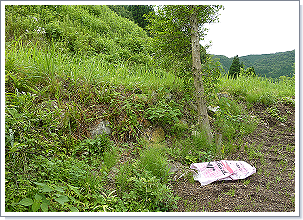

現地案内板では屋敷跡について「数段の石垣でかこまれた棚田があり、石垣の中央には石段が掘り込まれている。伝承ではそこが門跡とされている。ここは天竺屋敷といわれ(略)」とする解説があり、大手門の存在も記されている。

江府町史(昭和50年発行)では宮原村の条を参考にしたのか当館を美女石城として写真を掲載していたが、新修江府町史(平成20年発行)では記述が見えなくなっている。

現地案内板では天竺氏の屋敷跡とし、美女石城とは区別されている。

館跡に関する遺構は畑地へと改変された時点で姿を消し、石垣の多くが解体され田畑の畦道の礎石などに再利用されたと伝える。

美女石が所在する岩山の山麓にも石垣と郭跡が存在するが、畑地の境界或いは美女石を信仰するための村社に由来する遺構とされる。

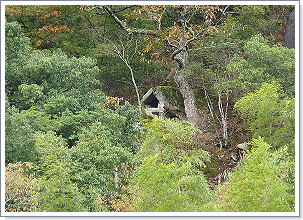

かつて美女石は巨岩信仰の対象であったことから近くまで参道が通っており山中には祠の跡も残る。

館主である天竺元氏については書物によって表記の違いも見受けられるが在城期間から同一人物と推定される。

但し「天竺元氏」が備中国軽尾城へ戻った年代に諸説あること、上記の通り表記に多くの揺れがあることから美女石城の城主であった人物と佐川神社を造営した人物が世襲などで同名を称した別人とする可能性も考えられる。

また、天竺元氏が軽尾城へ戻ったとする伝承が岡山県側には見られないことから帰路の道中で亡くなったか、何らかの理由で伯耆国に留まった可能性も推測される。

写 真

2015年6月28日