伯耆国 日野郡

びじょいしじょう

美女石城

所在地

鳥取県日野郡江府町久連

城 名

びじょいしじょう

美女石城

所在した村名に因み「びじょうし」「びじょぅし」とも

別 名

びめいしじょう

美め石城

日野郡史での表記

築城主

不詳

築城年

不詳

廃城年

不詳

形 態

丘城

遺 構

郭跡(腰郭、帯郭)※、切岸、川掘、石垣※、土塁、虎口※

※ 藤位紀大明神の小祠に由来する遺構か

※ 藤位紀大明神の小祠に由来する遺構か

※ 参道の名残か

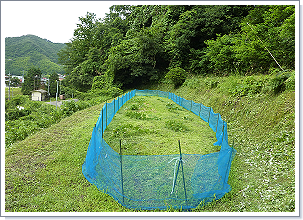

現 状

畑地、山林、小祠(藤位紀大明神旧祠)

備 考

史跡指定なし

縄張図

美女石城縄張図(江府町の文化財探訪[第1集])※江府町教育委員会提供

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻四 大正5年10月 佐伯元吉)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻五 大正5年11月 佐伯元吉)

鳥取縣神社誌(昭和9年12月 鳥取縣神職會)

日野郡史 前篇(昭和47年4月 日野郡自治協会)

江府町史(昭和50年12月 江府町史編さん委員会)

新修江府町史(平成20年6月 江府町史編纂委員会)

江府町の文化財探訪[第1集](平成元年3月 江府町文化財保護審議会)

新修鳥取県神社誌 因伯のみやしろ(平成24年6月 鳥取県神社誌編纂委員会)

年 表

概 略

草創は不詳。毛利家の家臣であった天竺元氏の在城を伝える。

北から西を大谷川、東は日野川を天然の川堀として南側は切岸や石垣を備える。

大谷川を挟んで北に居館(天竺屋敷)を置いていたことから、当城は詰城と推測される。

伯耆志 宮原村の条 美女石神の項

村の西南日野川を隔て廿丁許、大谷と呼ふ山地にあり。高三丈五尺幅二丈の大石なり。かく唱うる故は図の如く婦人の形に似たればなり。山下に城趾あり。在城せし人の伝等佐川村住田氏の下に記す。

伯耆志(宮原村の条)では美女石の所在した山の山下を城跡としており、天竺屋敷を当城としている。

伯耆志 久連村の条 古城の項

美女石城と号す。天竺三郎四郎元氏、天正の初年此の地に住居すと云えり。残礎の存する所を美女石と云う。天竺氏当時佐川村を領し当村は生山村の住人景行知行せしと云えり。天竺氏の事、佐川村住田氏の條下見るべし。

伯耆志(久連村の条)でも古城跡を「残礎の存する所を美女石」としており、宮原村の条と同じく天竺屋敷を当城としている。

また「生山村の住人景行の知行」とあり、山名景幸が伯耆国生山城を本城として広く日野郡内を治めていたとしている。

江府町史(昭和50年発行)では宮原村の条を参考にしたのか天竺屋敷を当城とする写真が掲載されていたが、新修江府町史(平成20年発行)では記述自体が見えなくなっている。

日野郡史 前篇 久連の美女石城の項

字美め石(美女石)に在り。東に面し山麓前は日野川なり。天正の初年頃天竺四郎三郎元氏の居城ありし由。

日野郡史 前篇の記述では所在する位置を当城か天竺屋敷か特定できないが、天竺元氏の居城としている。

1582年(天正10年)或いは1585年(天正13年)

天竺元氏が伯耆国から備中国へ移った以降の詳細は不明とする。

但し、いずれの年号でも備中国の文書や伝承では天竺元氏が備中国軽尾城へ帰ったとする形跡は見られない。

横田内膳正村詮裁許状

1601年6月20日(慶長6年5月20日)

中村一忠による伯耆国の統治が始まると中村家の執政家老、横田村詮から下安井の太郎左衛門へ宛て、佐川村と美女石村の境界を日野川岸で区切るとする裁許状が発給されている。

地元の伝承では後醍醐天皇が通った道とする言い伝えがあり、主郭に残る小祠は「あたまのかみ(上の神)」と呼ばれ、対をなす「しものかみ(下の神)」も伝える。

現地踏査の結果、上の神は藤位紀大明神、下の神は牛頭天王を祀った社跡とする。

写 真

2015年6月28日、2015年11月15日