伯耆国 会見郡

にいやまじょう

新山城

所在地

鳥取県米子市新山、島根県安来市伯太町安田関

城 名

にいやまじょう

新山城

新山村に所在したことに因む呼称

別 名

にいやまようがい

新山要害

伯耆国側での呼称

にいやまようがいやまじょう

新山要害山城

伯耆国側での呼称

やすだようがい

安田要害

安田関村に所在したことに因む呼称

やすだぜきのようがいやまじょう

安田関要害山城

出雲国側での呼称

ちょうだいじじょう

長台寺城

福寿山長台寺の本堂が所在したことに因む呼称

ちょうだいじじょう

丁台寺城

長台寺の伯耆国側での表記

築城主

安井光照(戦国期以前の築城主は不明)

築城年

不詳(平安時代頃と推定)

廃城年

不詳

形 態

山城

遺 構

郭跡※、土塁、切岸、土橋、横堀、堀切、列石

※ 主郭から15連郭で構造に伯耆国手間要害と共通点あり

現 状

山林、公園、福寿山長台寺

備 考

史跡指定なし

縄張図

伯太町 安田要害山城調査報告書に図示あり

永禄年間に在城と伝える(遠藤家記録)

天文年間から在番した城砦のひとつとする

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻二 大正5年8月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)

伯太町史(1962年 伯太町史編纂委員会)

伯太町誌 上巻(2001年 伯太町教育委員会)

伯太町誌 下巻(2001年 伯太町教育委員会)

出雲尼子史料集 下巻(2003年3月 広瀬町教育委員会)

伯太町 安田要害山城調査報告書(安田要害山城跡調査団)

松江考古(第8号)

年 表

11世紀頃

山城石清水八幡宮の末社が勧請され、周辺を石清水八幡宮が荘園化し統治したとされる。

平安時代

城砦の始まりは平安時代頃とする。

1561年

永禄4年

この頃から毛利方の攻撃が始ると伝える。(永禄合戦)

概 略

出雲国月山富田城と尼子十旗を繋ぐ尼子十砦のひとつ。

城砦の興りは不詳とされるが11世紀頃には山城石清水八幡宮の末社が勧請され、石清水八幡宮が周辺を荘園化し統治を行ったとある。(石清水文書)

古くは要害山ではなく「手間の山」「宝見山」と呼ばれていたとする。(宝見山八幡宮由来記 安田宮内八幡宮蔵)

尼子経久の家臣、安井光照による築城を伝えるが、尼子十砦のひとつとして名称が挙げられる程まで城砦の強化が施されたが推測される。

伯耆側からは新山村に一部が所在することから「新山要害」「新山要害山城」「新山の城」、出雲側からは安田関村に一部が所在することから「安田要害」「安田要害山城」と呼称される。

かつて坊床谷の本堂成に福寿山長台寺の本堂が所在したことから「長台寺城」と呼ばれ、伯耆側では「丁台寺城」と当て字されている。

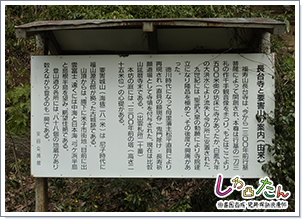

伯耆国と出雲国の国境線上、要害山の山頂に主郭(本丸平)が所在する。

山中の峠越えの道は古代の山陰道とされ、中~近世にも伯耆と出雲を結ぶ要路として用いられたことが伝えられる。

主郭から続く各尾根にはそれぞれ郭群が設けられ、主要な施設の殆どが伯耆側に対する備えとなっている。

伯耆側には山ノ越山、小丸山、川越山、岡ノ上山、広屋山、カン林山、渡辺山、木戸坂、出雲側には長台寺の鎮座する要害山(八幡成や大成平)の尾根、長台寺旧地の本堂成、出雲と伯耆の国境線上には要害山(山頂)、大谷山、ハゲノ谷山などに郭跡が見え、城砦に関連する地名としては「八幡成」「二ノ平」「三ノ平」「軍用井戸」「七曲坂」「大成平」「小成平」「門跡又北平」「鐘突堂跡」「武者溜り」「一ノ坂」「本堂成」などが見える。

遠藤家記録(伯太町史)

永禄年間(1558年~1570年)

遠藤家文書では尼子方が領有した頃に安井光照と安井光明の在城が記されており、この頃の築城と推定されている。

異説には草創を平安時代頃まで遡るとする見解もあり、残存遺構に伯耆国手間要害や出雲国月山富田城と共通する部分も見受けられる。

永禄年間の築城とする説では尼子十砦と称されるまでに城砦の機能を高めた施設の増強と推測される。

小早川隆景書状(山田家文書)

1563年12月16日(永禄6年12月1日)

毛利方に与した片山平左衛門らによる夜討を受ける。

伯耆志 新山村の条

(略)要害山を新山と呼びて東面は会見郡、西面は出雲能義郡なり(略)要害山の東に在りて産土神比婆白山権現。

伯耆志 新山村の条 城跡の項

要害と呼ぶ山上出雲の境内にて上ること十二丁なり。其所に小祠あり。出雲人の祀る所なり。尼子勝久、山中鹿之助等永禄元亀中これに據りて毛利方と戦ひし事陰徳太平記等の書に見へたり。今焦米出つる事ありといへり。自国の事にあらざれはこれを略す。

新山村の条(城跡の項)では焼米などが出土したとするが出雲国側の事として詳細は省くとする。

また、陰徳太平記からの引用として尼子再興戦での戦が当城で行われたとしているが出雲国新山城(真山城)と取り違えている。

陰徳太平記(巻四十八 山中鹿助出奔付尼子勝久逃走於隠州之事)では尼子勝久、山中鹿介らが「新山城」に籠もり抗戦したと記述に見えるが、これは当城ではなく島根県松江市法吉町の出雲国新山城(真山城)の出来事と読むのが自然である。

伯耆志では当城(要害山)に尼子勝久、山中鹿介らが拠ったとしており、同じ「新山」を混同したと考えられる。

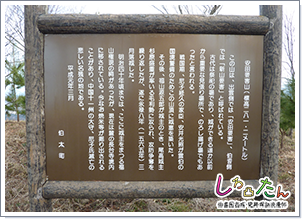

伯耆志 新山村の条 紙籠越の項

右(城跡の項)の合戦の時、城中敵に囲まれて塩を絶つこと数日なり。一夫これを紙籠に入れて密かに運びしが敵に遇いて殺さる故に此名あり。今其夫の塚ありと云えり。

毛利方による月山富田城包囲戦の前段階の戦いでは伯耆国側(八橋郡、日野郡方面)から兵站を遮断するため当城も包囲されている。

籠城戦が長引くと城内の物資は乏しくなり、特に塩の不足には頭を悩ませたとする。

窮状を見兼ねた尼子方の農夫が屑篭の中に塩を隠して運ぼうとしたが露見し殺害されたことが紙籠越の地名の由来としている。

1565年(永禄8年3月)

毛利方の杉原盛重の軍勢に攻められ落城を伝える。

福山綱信の留守を預かり福山源五郎が在番していたが、以降は記述が見えなくなることから福山源五郎の討死も推測される。

1571年9月14日(元亀2年8月25日)※1571年9月10日(元亀2年8月21日の説もあり)

尼子方は出雲新山城を退去し簾岳へ落ち延びるが吉川元春の追撃により香賀ノ桂嶌まで退いている。

更に毛利方の児玉就英が率いる水軍数百艘に追撃されると支えきれず隠岐国へと逃亡している。

陰徳太平記(巻四十八 秋上父子心替之事)でも「新山城」とする記述が見えるが、同じく出雲新山城の出来事と考えられる。

写 真

2018年2月18日