伯耆国 会見郡

きしもとじょう

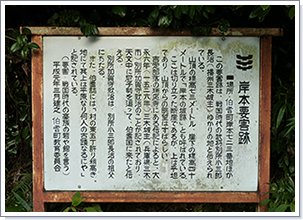

岸本城

所在地

鳥取県西伯郡伯耆町岸本

城 名

きしもとじょう

岸本城

別所氏の居城とする表記

別 名

きしもとようがい

岸本要害

周辺一帯を含む呼称

きしもととりで

岸本砦

別所氏の砦とする表記

築城主

築城年

鎌倉~南北朝時代 在地豪族の巨勢氏による城館の建造とする

1526年(大永6年) 別所就治による諾量山瑞応寺の建立と併せた城郭の建造とする

天文年間(1532年~1555年) 尼子詮久を追って伯耆に入った別所就治による建造とする

1580年(天正8年) 播磨国三木城から落ち延びた別所氏一族による築城とする

廃城年

不詳

形 態

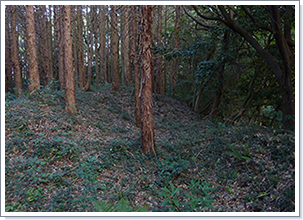

丘城

遺 構

郭跡、空堀、堀切、切岸、土塁※、喰違虎口(南側)、土橋※、平入虎口(東側)、礎石、馬出※

※ 主郭を囲む(南~東~北東側の一部)土塁と主郭南側の喰違虎口に供する土塁が見える

※ 主郭東側の平入虎口と接続する

※ 主郭の形状が馬出となる

現 状

山林、畑地、果樹園

備 考

史跡指定なし

縄張図

岸本要害略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻四 大正5年10月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

別所長治記(群書類従)

因伯古城跡図志下 伯耆国(文政元年 鳥取藩)

鳥取藩文政11年古城址地図(畠中弘 別所長治調書)

瑞応寺伝記(成立年不明)

日野郡史 前篇(昭和47年4月 日野郡自治協会)

岸本町誌(昭和58年3月 岸本町誌編さん委員会)

尾高の里<三>(昭和56年6月 野口徳正)

米子市石州府遺跡群発掘調査報告書Ⅰ国営大山山麓開拓建設事業に伴う埋蔵文化財試掘調査(昭和58年3月 米子市教育委員会)

米子市石州府遺跡群発掘調査報告書Ⅱ国営大山山麓開拓建設事業・県道米子環状線道路改良工事に伴う埋蔵文化財試掘調査(昭和59年3月 米子市教育委員会)

年 表

不明

鎌倉~南北朝時代、在地豪族の巨勢氏が岸本の地に城館を建造と伝える。

1537年

天文5年

1月28日(旧暦12月17日)

尼子詮久と本願寺光教が好を通じ、本願寺光教が尼子氏の播磨国侵攻に与したとする。

1538年

天文6年

1月14日(旧暦12月14日)

尼子氏が播磨国三木城を攻撃とする。

1538年

天文7年

(旧暦11月)

尼子氏が再び播磨国三木城を攻撃とする。

尼子詮久が播磨国へ出陣とあるが、いずれも攻略に至らなかった。

概 略

西に日野往来を望む低丘陵の台地に所在する。

主郭には播磨国三木城の落城で自刃した別所長治を祀るとされる祠が鎮座する。

伯耆国尾高城から日野郡を経由して山陽方面へ向かう際は中継する拠点であり、交通の要衝とされる。

因伯古城跡図志下 伯耆国

岸本村要害山にては無之野端にて谷より高十四五間位。東方野にて後通堀切有。竹木草有。前通日野郡へ通る往来有。

(主郭)長七十間 横五十間 表西 堀切三重有 西の方野端にて高岸也

因伯古城跡図志では西側を大手とし、東側の背面に堀切を配していたことが記されている。

日野往来が前面を通るとしていることから街道を見張るための施設であったことが伺える。

伯耆志 岸本村の条 城跡の項

村の東五丁許り稍高き地にて其上は平原なり何人の古蹟なるや。

伯耆志では岸本村から5丁(町)許りの場所に古城跡の所在のみを記す。

伯耆志 佐川村の条 神主住田氏の項

(略)同八年、播磨国三木城の城主、別所長治滅亡の後、其の臣住田帯刀勝久の長子久正(別所長治記播州征伐記等には見えず)来て会見郡岸本村に居る。(会見郡吉定村瑞応寺の伝に別所長治日野郡別所村に居りし事ありと云えり。別所村は吉定村に相接して岸本村に遠からず。実にさる所縁などありて住田氏も岸本村に来りしにや猶考うべし)

築城時期については伝説、伝承などから諸説存在する。

・鎌倉時代~南北朝時代、在地豪族の巨勢氏によって城郭の礎となる居館が建てられていたとする説。

・1526年(大永6年)、別所就治が尼子詮久を追って伯耆国へ入った時、諾量山瑞応寺の建立と併せて城郭を造った説。

・天文年間(1532年~1555年)、尼子詮久を追って伯耆に入った別所就治が対尼子戦の要衝として城郭を整備した説。

・1580年(天正8年)、三木城が落城した後、落ち延びた別所氏の一族が要害に砦を建造した説。こちらの説では別所長治の遺児、竹松丸を迎えるための居館を建造とする。

三木城の出城とする説では尾高城の支城で毛利氏に与した別所氏の一族が拠った城砦とも伝え、鳥取藩文政11年古城址地図には城砦に関しての記述が見える。

1564年(永禄7年)

毛利元就、吉川元春、小早川隆景連署書状では杉原盛重、宮景盛が伯耆国河岡城の救援のため溝口まで進軍するも救援に手間取っていたことから当要害に尼子方の将兵が拠って妨害したことが推測される。

河岡城を尾高城と並ぶ重要拠点としていることから当城~北の伯耆国石州府城~河岡城までの城域を総じて河岡城と認識されていたと考えられる。

1580年 2月2日(天正8年1月17日)

三木城の落城後、別所長治の末子、竹松丸(後の別所長兵衛)は野脇新三郎、別所左近忠治らによって難を脱し、伯耆国へ落延び当城で野脇新三郎らによって養育されたとある。

当城の城主と伝える別所与三左衛門尉の他、清原の伯耆国高平城には別所長治が落ち延び在城したとする伝承もあり、生き残った一族や家臣が多く落ち延びてきたと推測される。

当城を三木城の出城とも伝え、一族が岸本の地に一定の基盤を築いていたことが地元に残る地名や諾量山瑞応寺の伝記からも推測することができる。

写 真

2013年11月8日