伯耆国 日野郡

くろさかじょう

黒坂城

所在地

鳥取県日野郡日野町黒坂

城 名

くろさかじょう

黒坂城

黒坂村への所在に因む

別 名

かがみやまじょう

鏡山城

関一政による新城郭(黒坂鏡山城)建造後の呼称

かめやまじょう

亀山城

関一政が伊勢国亀山から移封されたことに因む呼称

築城主

築城年

不詳

廃城年

不詳

形 態

山城

遺 構

郭跡※、土塁、竪掘※、虎口※、井戸跡※

※ 腰郭、帯郭を伴い、連郭とする

※ 日野山名氏の築城と伝える城郭と造作に類似性あり

※ 平入及び枡形

※ 陣屋部に所在

現 状

山林、鳥取県立日野高等学校黒坂施設

備 考

史跡指定なし

縄張図

黒坂城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

城 主

名和

日野義行

南北朝時代に当城を治めたとするが天正年間の出来事を混同したものとされている

日野義泰

南北朝時代に当城を治めたとするが天正年間の出来事を混同したものとされている

城 主

毛利

日野義泰

公務で上京中、弟の日野義行に城を奪われ奪還を試みるも敗死する

日野義行

兄、日野義泰の上京中に城を奪う

城 主

毛利

金持

金持景藤

日野氏滅亡後の城主とする伝承がある

城 主

関

関一政

黒坂藩の政庁として城下町などを整える

城 主

池田

池田長政

関一政の改易に伴い元和3年より在城とある

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻四 大正5年10月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻五 大正5年11月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

雲陽軍実記[河本隆政 著](明治44年11月 松陽新報社)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

黒坂開元記抄(江戸時代編纂 著者不明)

因伯記要(明治40年5月 鳥取県)

復刻発刊 因伯記要(昭和56年1月 ㈱矢谷印刷)

日野町誌(昭和45年5月 日野町誌編纂委員会)

日野郡史 前篇(昭和47年4月 日野郡自治協会)

樵濯集(昭和48年7月 栗木尚謙)

黒坂歴史めぐり(平成23年3月 黒坂鏡山城を知ろう会)

年 表

平安時代

日野郡一帯は日野氏による統治とされ、この頃には築城と推測される。(伯耆志)

1333年

元弘3年 / 正慶2年

後醍醐天皇を扶けた日野義行、日野義泰の居城とする伝承を記す。(伯耆志、伯耆巻(船上録))

1521年

永正18年

中野村妙見宮の遷宮に際し棟札に願主として日野秀綱と渡辺成信の名が見える。

1529年

享禄2年

中野村妙見宮の棟札に地頭として日野秀綱、奉行として渡辺成信の名が見え、日野秀綱は当城に在城した日野氏の一族としている。(伯耆志)

1573年~1593年

天正年間

日野義泰の居城であったが弟の日野義行が反乱を起こし当城を奪取する。

日野氏の滅亡後は毛利方に与した金持景藤が城番とする伝承もあったが創作としている。(伯耆志)

1610年

慶長15年

1614年

慶長19年

1617年

元和3年

家中不統一を理由に関氏が改易となり、山頂部の黒坂城は破却とする。(改易を翌年とする説も見える)

関氏の改易後、池田光政が因幡、伯耆両国への移封となると家臣の池田長政が城主となる。

概 略

現在の鳥取県立日野高等学校黒坂施設(旧日野産業高等学校)グラウンドの南西、高見山の山頂に所在する。

主に土塁と堀(竪堀)、沢を利用した水堀などで構成され、中世の山城の特徴を色濃く遺しているが南端に配されたと伝える見張櫓跡には唯一石垣造りの痕跡が見られる。

伝承には日野郡を毛利氏が支配した頃は吉川氏の領有とされることから、古ければ天正年間の吉川氏による石垣への改修か、慶長年間に関一政が伯耆国転封となった際、鏡山城が築かれる前に当城の再整備が検討された痕跡とも推測される。

鏡山城の石垣については近代、建材への再利用の為に相当数の石材が転用されたとしているが、当城の石材についての転用状況は不詳とする。

伯耆志 黒坂村の条 古城の項

鏡山と号す。伯耆民談記に天正の昔、日野又三郎義泰是に居す。当時義泰公務の事ありて上京の間舎弟日野三郎義行反逆を企て当城を奪いけるが義泰帰国して一戦に及ぶといえども終に敗北して討死す。義行城主となるの後、京都将軍より其無道を罪して自刃を賜うと云えり。此日野氏は伯耆巻船上録等に出て元弘三年閏二月廿八日、名和長年、後醍醐天皇を船上山に奉ずるの時、即日着到の軍平の中に日野三郎義行其子又三郎義泰と見えたる是なり。然るを義泰義行天正年間云々の事とするは甚しき誤なり。按るに日野氏は古来当郡の豪族にして世々当城に在しか件の子孫、天正年間に及て云々の事ありしを件の二人の名のみ後人語伝うるによりて如此混乱せるなるべし。(天正年間当地に在し日野氏は孰れならん詳ならず河東武庫村の神主船越氏もと日野氏にて其系譜を存す凡て日野氏の事船越氏の條に委しく云えり考合すべし)

1333年4月13日(元弘3年 / 正慶2年閏2月28日)

船上山の戦いに於いて名和方として後醍醐天皇を扶けた日野義行、日野義泰父子を天正年間の城主とする伝承が見える。

日野義行、日野義泰父子は名和氏の一族と伝え、鎌倉幕府方の追撃部隊を名和基長ら30余名と共に東坂で死守しており、この手柄により日野義行が長門権守を給っている。

伯耆志では伝承を作り話とするが、在地国人日野氏の所領であったことは十分に考えられるとしている。

伯耆志 中野村の条 産土神三体妙見宮の項

(略)永正の頃、尼子氏当城経営の時、神託有て此所に遷すと伝えり。永正十八年の棟札に願主、平朝臣日野五郎兵衛秀綱、藤原朝臣渡邊源五左衛門成信と見え、享禄二年の棟札に地頭平朝臣秀綱、奉行藤原成信とあり、此の日野氏は黒坂在城の日野氏歟、又は彼一族にて当城に在りし歟。当時尼子の麾下なるべし。

永正18年(1521年)

中野村妙見宮遷宮の棟札に願主として日野秀綱と渡辺成信の名が見える。

享禄2年(1529年)

中野村妙見宮の棟札に地頭として日野秀綱、奉行として渡辺成信の名が見える。

日野秀綱は当城に在城した日野氏の一族であり、尼子麾下であったことも伝えている。(伯耆志)

中野村の条では伯耆国生山城から南方、伯備国境付近の妙見山周辺の出来事を記しており、尼子氏が日野郡を領有した頃の当城は生山城の属城であったことを伺わせている。

日野氏は平氏の後裔を称し平安時代頃から日野郡一円に勢力を持った一族であったことから、平安時代頃には既に日野氏の居城として当城が築城されていた可能性も推測される。

雲陽軍実記 毛利元就病死山中鹿之助偽降参 并 尼子勝久隠州落之事

(略)山中思様は我変心之胸中を元春疾悟り知れり去は此處に長居せば事難しかるべし。何行へも忍び出、素懐を達せはやと思案し、或日赤痢を煩うと号して尽夜七八十度厠へ行けるに、番人も最早退屈して左迄は不附行故。頓て厠より透垣を越て底樋の水門抜出、伯州黒坂へ越、夫より仁多郡岩屋寺山に隠れ籠りける。

1571年(元亀2年)

伯耆国尾高城から山中幸盛が脱出した際、黒坂を経由して出雲国へ逃れたとある。(雲陽軍実記)

伯耆志 黒坂村の条 古城の項

(略)民談記に又云天正中日野氏滅亡の後、毛利氏の指揮にて金持大和守景勝を当城に置くと云えるも亦妄談なり。当時金持し当郡に在る事なし。金持大和守景藤元弘三年、後醍醐天皇船上山より京都へ還幸の時の供奉たり。景勝を景藤と誤りて日野氏の次の城主と杜撰せるものなり(但、毛利氏当城の指揮せる事は有しなるべし。吉川広家天正十六年より慶長五年まで生山に居住す斯有は吉川氏、生山に在て当城をも領したるにや)。慶長十五年七月十九日、関長門守一政、勢州亀山より転封せられて当国にて五万石を食し当城に移る(去年五月、故国主中村氏断絶せるによりてなり。土人の説関氏慶長三年亀山より当郡生山に移り同七年当城に移ると云えるは誤なり。但、生山より当城に移るの年数を以て本説の合考うるに慶長十五年まず生山村に着き後五年を経て同十九年当城に移れるなるべし)。元和三年、関氏嗣子なきによりて断絶す(黒坂開元記に長門守姪主馬と闘争の事ありて断絶すといえり)。当年備前の芳烈公因伯に受封有て其臣池田下総を当城に居せしめらる後、寛永九年興禪公受封の後、本藩福田氏当地を領し当城を預かる。

天正年間(1573年~1593年)

日野義泰の居城と伝えるが、公務のため上京した留守を狙い弟の日野義行が反乱を起こし当城を奪取している。

帰国した日野義泰は手勢を以て日野義行に戦を仕掛けるが返り討ちに遭い敗死する。

日野義行が城主の座に就くが足利氏の怒りに触れ自刃の沙汰となり日野氏の滅亡を伝える。

伯耆志では日野義泰、日野義行兄弟について、伯耆巻(船上録)に登場する日野義行、日野義泰父子と混同したものとしており、この他にも毛利氏が領有した頃に金持景藤が当城の城番に置かれる話など誤った伝承が多々あったと記している。

1588年~1600年(天正16年~慶長5年)

吉川広家の伯耆国生山城への在城を伝える。

生山城を日野郡の政庁とし、当城は支城として領有としている。

1610年(慶長15年)

中村家の改易に伴い関一政が伯耆国日野郡5万石で入封と伝える。

関一政は日野郡入封の際、当初は生山城を居城としたと伝える。

1600年(慶長5年)から1610年(慶長15年)の間、中村家による統治に関しては一切触れられておらず、知行の状況や代官など委細不詳となっている。

伯耆志 黒坂村の条 古城の項

要害と号す。是また関氏在城の時の支城と伝えり。 矢倉峠 天江川

黒坂村内には当城の他、伯耆国黒坂要害山城が存在する。

関一政の当城への移転後は黒坂要害山城が属城であったとしている。(伯耆志)

因伯記要 名所舊跡 第七 日野郡 黒坂城の項

日野郡黒坂にあり。鏡山城と號す。天正中、日野義泰の居城たり。義泰上京の暇に乗し弟、義行奪て之に居る。後、足利氏義行か罪を責め自殺せしむ。毛利氏の時に及て吉川氏の領する所となる(略)

伯耆志では日野義行を舎弟とし、因伯記要では弟としている。

毛利氏が日野郡を掌握した頃は吉川氏による統治としている。(因伯記要)

南側櫓台の石垣に関しては吉川氏の普請による増強の可能性も僅かに考えられるも、残存部が極端に少ないため周辺諸城との比較が困難である。

伯耆国内の山城は簡素な縄張の城砦が多いが、当城には土塁、虎口(平入、枡形)、竪掘、川濠、櫓台など防御施設が充実しており、縄張についても堅牢な配置が施されていることから往古より高い築城技術を持った一族(日野山名氏か)の築城及び領有が推測されている。

残存する遺構の形状や配置についても日野山名氏による築城と伝える他の城砦と似た構造が見え、当城にも日野山名氏による築城が伝えられている。

特に北の谷を利用した竪掘は伯耆国米子城に見える堀状の遺構(浄昌寺に対する横堀)と構造がよく似ており、米子城(飯山城)も日野山名氏の山名宗幸による築城と伝えられていることから僅かながら関連が推測される。

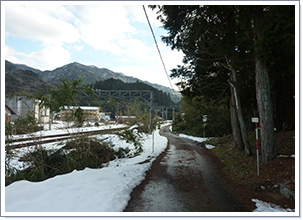

写 真

2019年1月22日、2019年2月2日

北側遠望

北側遠望

陣屋から主郭

川濠

川濠

川濠

北大竪掘

北大竪掘

北大竪掘

北大竪掘

北大竪掘

北大竪掘

北大竪掘

大竪掘西連郭

大竪掘西連郭

大竪掘西連郭

西小竪掘

西小竪掘

西小竪掘

西小竪掘

大竪掘東連郭

大竪掘東連郭

大竪掘東連郭

大竪掘東連郭

主郭北竪掘

主郭北竪掘

主郭土塁

主郭

主郭

主郭土塁

主郭土塁

主郭土塁

主郭土塁

主郭土塁

主郭土塁

主郭虎口

主郭虎口

主郭虎口

主郭腰郭

主郭腰郭

主郭腰郭

井戸跡

主郭腰郭

主郭腰郭

主郭虎口

主郭虎口

主郭南接続郭

接続郭土塁

接続郭土塁

南西郭群

南櫓台

南櫓台

南櫓台

南櫓台

南櫓台

南櫓台

南櫓台

南櫓台腰郭

接続郭腰郭

接続郭腰郭

接続郭腰郭

接続郭腰郭

接続郭腰郭

接続郭腰郭

北一郭

北一郭

北一郭眺望

北一郭

北一郭

北一郭

北一郭

北一郭

山下道

山下道

北出丸

北出丸

北出丸

北出丸虎口

北出丸虎口

北出丸

北の谷部

北の谷部

北の谷部

北の谷部

主郭北竪掘

主郭北竪掘

主郭北竪掘

北端郭切岸

北端郭切岸

北麓郭跡

南端郭跡

南端郭跡

南竪掘群帯郭

南竪掘群帯郭

南竪掘群帯郭

南竪掘

南竪掘

南竪掘

南竪掘群

南西側遠望

聖神社

聖神社

聖神社

聖神社

聖神社

聖神社

聖神社遠望

水路

聖神社遠望

光明寺遠望

光明寺

光明寺横

聖神社前

2013年4月13日