伯耆国 会見郡

いんだごばんしょ

陰田御番所

所在地

鳥取県米子市陰田町

城 名

いんだごばんしょ

陰田御番所

別 名

いぬたばんしょ

犬田番所

犬田庄に因む呼称

ごばんしょやしき

御番所屋敷

番士が常に詰めていたことから番所と住居と合わせた呼称

築城主

不詳

築城年

不詳

廃城年

1871年11月29日(明治4年10月17日)

形 態

屋敷跡(番所)

遺 構

郭跡※

※ 個人宅

現 状

住宅、舗装道路

備 考

史跡指定なし

縄張図

不詳(番所見取図は存在)

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

鳥取藩史 第二巻 職制志・禄制志(昭和45年3月)

鳥取藩史 第三巻 軍制志・学制志・儀式志(昭和45年10月)

新修米子市史 第二巻 通史編近世(平成16年3月 米子市史編さん協議会)

米子の歴史散歩(昭和51年5月 米子市立山陰歴史館運営委員会)

日本城郭大系 第14巻 鳥取・島根・山口(昭和55年4月 株式会社新人物往来社)

米子商業史(米子商業史編纂特別委員会)

米子ぶらり歴史散歩(平成18年5月 米子ぶらり歴史散歩刊行会)

年 表

不明

鳥取藩主、池田氏の頃に設置と考えられる。

1778年

安永7年

同年7月、再び鳥取藩の直轄となる。

1869年

明治2年

8月19日(旧暦7月12日)

各番所が廃止となる。

但し、番頭以下土着の番士はそのまま警備の役務を務めるよう命じられている。

1871年

明治4年

11月29日(旧暦10月17日)

各番頭も御役御免となり番所の警備は廃止とある。

概 略

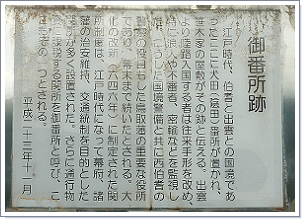

伯耆国と出雲国を結ぶ出雲街道往来監視のため雲伯国境に設けられた番所と伝える。

国境に近い番所の警備は特に厳しく、常に番士などが詰めていたことから「御番所屋敷」とも呼ばれていたようである。

鳥取藩史 第二巻 職制志・禄制志の番所総説の条

各藩其封域を護る時代に於ては領土の境界に番所を設置する事普通にして、我藩にても因伯両国の国境若くは其付近に番所を配置し、次て但馬、播磨、美作、備中、備後、出雲諸国との出入者を誰何せり

伯州御番所 河村郡・四十曲人形仙、久米郡 犬はさり 相見郡 犬田 日野郡 四十曲萩山、印賀

鳥取藩史 第二巻 職制志・禄制志の番所総説の条に国境警備の配置などが記されている。

鳥取藩史 第三巻 軍制志・学制志・儀式志の番所の設置及び土着士配布の条

右持場に陰田御番所、御番士六人、下番四人、外二式所山奉行兼勤

定一、御番所三人詰の場所は壱人宛相詰、其余人数の多少に寄、右に准し当番相立、昼夜心を配可申。朝六時より暮六時迄は下番の者江見張番申付。油断致間敷。若し詰所を明け今油断通間敷者を見落し、見遁においては当番の越度たるべき事

定一、御番所門開闔者、朝暮六時たるへし(略)

明治2年7月12日、各番所は廃止させられ、番頭以下土着、其侭非常警備は従来の如くすべしと命ぜられしが明治4年10月17日、各番頭御免となり警備の責任全く解除せられたり

鳥取藩史 第三巻 軍制志・学制志・儀式志の番所の設置及び土着士配布の条に番士の配置や役務の規則が記されている。

1869年8月19日(明治2年7月12日)

各番所は廃止となるが番頭以下土着の番士はそのまま警備の役務を務めるよう命じられている。

1871年11月29日(明治4年10月17日)

各番頭も御役御免となり番所の警備は廃止されたとある。

米子ぶらり散歩

陰田番所、会見郡にあり。米子と東出雲との国境にありて古は犬田と記せり。他の番所と同じく従士の者詰めいたるも明和8年(1771年)2月、荒尾近江の支配に移り、安永7年(1778年)7月、また藩の直轄に帰せり。西部藩境の重要なる番所とす。

米子ぶらり散歩では鳥取藩史に記述があるとし、一時番所の管轄が藩から荒尾成熙へ移ったとする。

米子の歴史散歩 陰田番所跡の項

出雲街道を通り伯耆へ入る際、往来手形を調べられ、特に浪人や不審者、密輸を監視、後に馬小屋として使用、笹木氏の屋敷が御番所屋敷、家の前の田が御番所前の地名。

米子の歴史散歩では取り締まりの様子が記述される。

米子市史 第二巻 通史編近世

陰田国境番所跡、笹木氏宅。

米子商業史

番所詰めは鳥取本藩侍の場合と荒尾家家臣の場合があった。番所は六畳の畳部分の他、物置などを備え、槍二本、もじり一本を備えた。

米子商業史では番所小屋の詳細と武具の設置について記述が見える。

日本城郭大系 第14巻 鳥取・島根・山口 陰田番所跡の条

江戸時代、出雲との国境監視のための番所があった。御番所前という地名が残っている。

日本城郭大系 第14巻 鳥取・島根・山口では番所の地名ではなく小屋前の田圃の地名を紹介している。

現在は駐車場となっている笹木氏宅内に昭和の頃には藁葺きの小屋が存在し、馬、牛、豚を飼っていたと笹木氏より伺った。

写 真

2016年10月10日