伯耆国 汗入郡

ふくよりじょう

福頼城

所在地

鳥取県米子市淀江町福頼

城 名

ふくよりじょう

福頼城

別 名

さえもんてい

左衛門邸

福頼左衛門の邸宅が所在したことに因む

築城主

築城年

不詳

廃城年

不詳

形 態

丘城

遺 構

不詳(消滅とするが郭跡、土塁など館跡があったと伝える)

現 状

畑地、宅地

備 考

史跡指定なし

縄張図

不詳

一族累々の家城とする

御巡見様御廻手鏡に城主と伝える

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

御巡見様御廻手鏡(1710年)

宇田川村史(大正4年9月 鳥取縣西伯郡宇田川村役場 足立正編)

汗入史綱(昭和12年9月 国史研究部 本田皎)

淀江町誌(昭和60年8月 淀江町)

米子史談( )

大山雑考(1961年 沼田頼輔)

町政百周年記念 淀江風土記(平成元年12月 淀江町役場)

角川日本地名大辞典 31 鳥取県(昭和57年12月 角川書店)

年 表

概 略

伯耆福頼氏累々の居城或いは居館と伝えられる。

大山雑考

福頼上野守沙弥、宇田川村福頼の城主なるべし。

大山雑考では伯耆福頼氏の祖とする福頼上野守を城主としている。

御巡見様御廻手鏡 福頼村の条

古城主、福頼左衛門尉。

宇田川村史

御巡見様御廻手鏡では城主を福頼左衛門尉としているが、福頼元秀、福頼藤兵衛、福頼左右衛門尉の何れとするかは不明。

宇田川村史の記述を頼れば毛利氏と尼子氏が戦った頃の話とし、毛利方に与して香原山で合戦に及んだが当城の回復には至らず当地から退去したとされることから福頼元秀、福頼藤兵衛のことではなく福頼左右衛門尉とする可能性が高い。

汗入史綱

高麗山下には毛利方の福頼藤兵衛が居り交通路を守っていた。毛利氏の四国遠征に際して伯耆国内の毛利勢が手薄になったところを伯耆国尾高城の奪還を切望していた行松二郎四郎によって当城は攻められ陥落。福頼藤兵衛は逃亡したと云われる。当城の落城後、天正13年7月14日早朝から香春山の合戦が行われた。

汗入史綱では香原山合戦の前哨戦に関する記述が見え、南条氏の文書にも1585年(天正13年)、南条元続が行松二郎四郎に当城を攻めさせたことが記述に見える。

宇田川村史では毛利氏を頼り尼子氏と戦ったとしていることから、山中幸盛が率いた尼子再興軍との戦が伯耆国淀江城、伯耆国稲吉城、伯耆国寺内城、伯耆国末吉城の他、当城にも及んでいたことが伺える。

但し、宇田川村史では香原山での合戦を毛利氏と尼子氏の戦いとしていることから行松二郎四郎との合戦(毛利氏と南条氏)と混同していることも考えられる。

一部の資料では城跡として現地が推定されている。

福頼村の地名に字「村屋敷」が見え、城砦の所在した有力な場所と推定される。

また、平岡村にも古城跡の存在が伝わり、当城が福頼村と平岡村に跨っていた可能性も推測される。

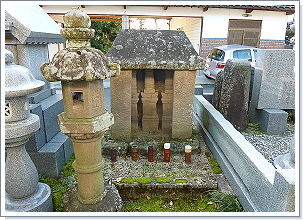

福頼村(汗入郡)と平岡村(会見郡)の村境には堂社があり、その境内の石の宝殿内に宝篋印塔が3基安置してあると記される。(3基の宝篋印塔は現在、福平公民館に移されている)

伝説には宝篋印塔を福頼左衛門尉の墓碑とした出陣に臨んでの逆修とも伝えられる。(宇田川村史)

150年前までは福頼左衛門尉の邸宅の跡があり、土塁の一部が残っていたと記している。(淀江町誌)

写 真

2014年11月3日