伯耆国 会見郡

あおきじょう

青木城

所在地

鳥取県米子市永江、鳥取県米子市青木

城 名

あおきじょう

青木城

所在した青木村に因む

別 名

おうぎやまじょう

会来山城

尚徳村史や青木神社縁起書に見える呼称

築城主

不詳(青木氏と推定)

築城年

不詳(天文年間以前を推定)

廃城年

不詳

形 態

山城(伝承より推定)

遺 構

郭跡※、空堀※

※ 団地造成により消滅

※ 公園の造成による復元か

現 状

青木遺跡、住宅地、商業地

備 考

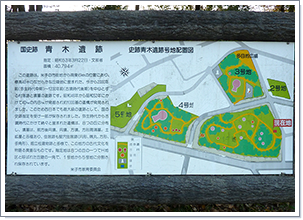

国指定史跡(昭和53年3月22日指定)※青木遺跡として

縄張図

不詳

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻三 大正5年9月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯陽闘戦記(文政9年正月 鍋倉村 藤原政五郎の書)

伯耆闘戦記(刊行年不明 ※伯陽闘戦記の写し)

伯耆国陰徳合戦記(天保2年8月 刊 ※伯陽闘戦記の写し)

伯耆国陰徳戦記(明治12年写 ※伯陽闘戦記の写し)

天満鎌倉山合戦記(昭和44年1月発行 ※伯陽闘戦記が元)

村社青木神社縁起書( )

尚徳村史(昭和3年頃 尚徳小学校編)

尚徳村史(平成9年3月 尚徳村史刊行委員会)

国指定史跡 青木遺跡(米子史教育委員会)

青木城跡(幡原敦夫 編纂)

尚徳の歴史と文化財(平成11年2月 尚徳公民館)

新修鳥取県神社誌 因伯のみやしろ(平成24年6月 鳥取県神社誌編纂委員会)

角川日本地名大辞典 31 鳥取県(昭和57年12月 角川書店)

年 表

縄文時代

縄文時代に仕掛けられた罠(落とし穴)が228基確認されている。

弥生時代

青銅鏡(八禽鏡)が出土したことから有力者の居住が考えられている。

古墳時代

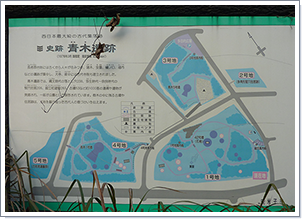

前方後円墳4基、方墳12基、円墳39基の計55基が確認され、そのうち31基は方形周溝墓(墓の周囲に溝を張り巡らせた状態)。

1971年~1977年

昭和46年~昭和52年

県営住宅団地の造成工事に伴う発掘調査が行われ、発掘調査終了後は永江団地、青木団地の開発により遺構の殆どが消滅。

概 略

青木村の会来山(現在の永江団地周辺)に青木勘解由が居城とする記述が見える。

米子市教育委員会発行の「国指定史跡 青木遺跡」のパンフレットに掲載されている発掘作業途中の写真の1枚に現在の青木遺跡1号地と4号地の間に堀跡と推測される溝跡と、東端に会来山と考えられる小山が見える。

「会来」は現在の地名に残っておらず正確な読み方は不明。

青木(あおき)の地名に近付けるなら「おうぎ(おうき)」「あうき」、近隣の地名に倣い会見(あいみ)、安来(やすぎ)から「あいぎ(あいのき)」、読み易さからは「えぎ(えき)」など、何れも後に「あおき」へと転訛する呼称であったことが考えられる。

伯耆志 青木村の条

村の北際山下にあり。山上字ジャウカと呼びて城跡なり。空隍の形を存して焦米出づることありと云へり。仔細知るべからず。青木勘解由と云ふ人の古墳といへりとも是は伯耆合戦記に因れる妄談なり。

伯耆志で空堀跡と推測される遺構は団地開発によって殆ど破壊されているが、青木遺跡1号地に堀状の溝が現存(復元)している。

青木村は長者原北端部に属し、古城跡は長者原台地西端丘陵部の青木東北高地上に所在したと古老が伝える。

城砦に関係する字名としては「ジャウカ」「城下」「城下峰」「青木屋敷」「上宮の峰」「ステ越城下」が見える。

尚徳村史 青木城の条

青木村は長者原の北端部に属し西は法勝寺川、西は小松谷川の二つが南北に流れ一円の平野をなす。上古は湖沼多く長江をなすことによって長江村と称す。もと榎の前(小字名)に居住したりしが、中古現在地に移転し青木村と改称す。会木山の城主、青木勘解由の族、青木谷に住し百姓となる。よりて青木村と呼べりと云う。

尚徳村史 青木村の条 古城跡の項

古老の伝によれば長者原台地西端丘陵部の青木東北高地上に古城跡在りと。然れども其の位置等確実に認むるを得ず。

尚徳村史(尚徳村史刊行委員会) では青木東北高地内に「城下峰」「城下」の字名が残り、古老の話として城跡の塹壕として伝えるのは字「上宮の峰」にある古墳周囲を指し「もし城跡ありとせば古墳の付近ならむか」と語ったとしている。

幡原敦夫氏編纂 青木城跡

現在の青木団地はほぼ中央部、もと生協青木店の東側。その遺跡は団地造成時に消滅し今は往時を偲ぶことはできない。字「城下」「青木屋敷」が隣接する。手万の峰松山の城主、浅野越中守実光の家臣に青木一族あり。反原(そねはら)青木墓は討死した青木城主の霊を慰めるため一族郎党により建立された供養塔とする。

幡原敦夫氏編纂の「青木城跡」では城主、青木勘解由と一族を浅野実光の家臣としている。

伯耆志では伯耆合戦記などは創作の物語とし浅野実光は架空の存在としている。

そのため浅野実光の家臣とする青木勘解由も架空の人物としているが、反原青木墓の伝承、青木神社縁起書にある社殿造営の経緯から青木勘解由、あるいはモデルとなった人物は実在した可能性が考えられる。

村社青木神社縁起書

当社は天文年間(1532年~1554年)の造営にして、前の国司尼子晴久公信仰厚く、本村会来山の城主、青木勘解由をして米銭若干を寄附せしめしことを記す。

新修鳥取県神社誌 因伯のみやしろ 青木神社由緒

天文7年(1538年)の造営には尼子晴久の命を受けて会来山の城主、青木勘解由が米銭を寄付。

天文年間

青木神社は尼子晴久の庇護を受けたとある。

1538年(天文7年)

社殿の造営にあたり、尼子晴久の命を受けた青木勘解由より米銭の寄進を受けたとする。

青木神社由緒や青木神社縁起書では社殿造営以前から村内の会来山に城砦が所在していたことを伺わせている。

城域については会来山を中心とした旧生協周辺が想定されるが、西の法勝寺川を川掘とするなら現在の青木神社周辺までが城域とも推測できそうである。

1971年~1977年(昭和46年~昭和52年)

県営住宅団地の造成工事に伴う発掘調査によって弥生時代から古墳時代にかけて栄えた集落の存在は確認されているが中世城跡に関する発掘成果は記録されていない。

写 真

2016年12月3日