伯耆国 日野郡

はんのえじょう

半ノ上城

所在地

鳥取県日野郡江府町武庫(字城ノ段)

城 名

はんのえじょう

半ノ上城

所在した半ノ上村に因む名称

別 名

はんのうえじょう

半ノ上城

地域外からの呼称で江府町では「ノ上」を「のえ」と呼称

じょうのだんようがい

城ノ段要害

地元での一般的な呼称で「じょんだようがい」とも

むこのじょうのだん

武庫の城の段

日野郡史での呼称

むこじょう

武庫城

日本城郭全集、日本城郭大系での呼称

築城主

不詳

築城年

不詳

廃城年

不詳

形 態

丘城

遺 構

不明※

※ 郭跡、石垣、土塁も見えるがたたら製鉄に関連とも

現 状

畑地、山林、原野

備 考

史跡指定なし

縄張図

不詳

日野郡史に城主であることが記載される

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻四 大正5年10月 佐伯元吉)

郷土読本 巻一(昭和9年2月 日野郡教育會)

江府町史(昭和50年12月 江府町史編さん委員会)

新修江府町史(平成20年6月 江府町史編纂委員会)

江府町の文化財探訪[第1集](平成元年3月 江府町文化財保護審議会)

州河崎 むらの歴史(昭和61年3月 州河崎部落 むらの歴史発刊委員会)

日本城郭全集11(昭和42年10月 株式会社 新人物往来社)

日本城郭大系 第14巻 鳥取・島根・山口(昭和55年4月 株式会社 新人物往来社)

日野町誌(昭和45年5月 日野町誌編纂委員会)

日野郡史 前篇(昭和47年4月 日野郡自治協会)

年 表

概 略

半ノ上村の代官であった半江繁吉の居城と伝えている。

ハンザケが暴れ村に被害が及ぶと自ら率先して退治に赴くなど善政に努め、領民からの信頼も厚かったとしている。(伯耆志)

三村大助の居城とも伝えるが城主であったこと以外は委細不詳としている。(日野郡史)

字「城ノ段」に所在すると伝えているが正確な場所は特定されておらず、地元では城ノ段を「じょんだ」と呼ぶそうである。

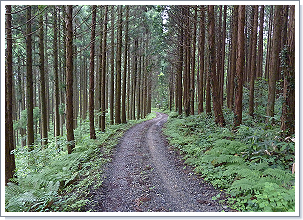

現地は畑と原野、山林になっており、鉄穴流しのための真砂土採取や水晶など鉱石の採掘によって全壊したと考えられている。

林道の脇にはたたら製鉄に関係する施設(小舟跡)と考えられる石垣を持つ郭跡が見られる。

たたら製鉄については尼子氏の時代から行われていたとすることから伯耆国江美城の城主、蜂塚氏の鉄山経営を支えていたと推定される。

伯耆志 半ノ上村(亡村)の条

当村、今人家存せずただ其高を州河崎村に附す故に(略)

旧半ノ上村は廃村となり、州河崎村へ統合されたとしている。

日野郡史 武庫の城の段の条

字城の段に在り。山の麓にて今は畑と原野なり。三村大助の居城ありし由。

日野郡史では「武庫の城の段」、日本城郭全集11や日本城郭大系 第14巻では「武庫城」とも記されている。

伯耆志 半ノ上村(亡村)の条 辻堂の項

木佛三軀を安す。中一は半口藤左衛門の像と伝えり。往古、州河崎村相見ヶ淵に大山椒魚あり。此の魚、往々村民を害す。当時の代官半口氏、是を聞いて自ら彼の淵に臨み、水中に入て椒魚を刺殺す。村民是より其害を免るる事を得ければ後、半口氏の肖像を作りて其恩に報するなりとぞ。当時、半口氏椒魚を屠りし短刀、荒神の祠中に韞め置きたりしを今紛失すと云へり。按するに半口の口もしくは江の字の誤ならん。歟半口を伝へる。姓も似つかはしからず。半江なら半の工を訓へし。然らば村名も同氏の姓字を以て呼べるか。江を上と轉訛せるものならん歟。

日野郡史 大ハンザケ伝説

神奈川村大字州ヶ崎(州河崎)字上工ノ(半ノ上)山に一宇の堂あり。半口何時の頃かに半口藤右衛門といふ大宮あり。六十三石を領し、頗(すこぶ)る勇名あり。当時、同村相ヶ淵に巨大なる山椒魚あり。人畜を害する由を聞き、框を製してその内に潜み、川上より流れ出でて山椒魚が呑み込むところを框内より刺殺しけり(略)

伯耆志や日野郡史では半江繁吉についての伝が見える。

大山椒魚(大ハンザケ)との戦いの描写については文書や書物によって諸説伝えられている。

伯耆志に見える「短刀」は大山椒魚との戦いで99本の刀が折れるが、100本目で倒した時の短刀で大宮に奉られたと伝える。(地元の伝承)

退治された大山椒魚は3つに切り分けられ、頭を旧明倫小学校の裏山(宮の前)の七色樫付近、尻尾を川を挟んだ北側の山中、胴体を俣野の山中に分けて埋められたと伝えている。

その場所から生えた樫が山椒魚の血を吸い「七色樫」になったという伝承があり、往古は3箇所であったが俣野の七色樫は失われ、現在は2箇所で見ることが出来る。

相見ヶ淵(あいみがふち、あみがふち)では山椒魚が獲れ、これを食べていたとも伝えている。

往時の日野川は現在とは川筋が異なるとされ、当時は武庫の七色樫の麓を流れており、ここが乙女ヶ淵(愛ヶ淵)と伝えている。

半ノ上周辺は田舟を出して稲作を行うほど深い沼田であったとも伝える。

江府町史 七色樫の伝説(要約、武将名は原文のまま)

城主、半口藤右衛門の頃、息子の亀ノ丞の身の周りの世話を務める、おみさと云う女性がいた。おみさは次第に亀ノ丞に惹かれ恋心を抱くが、亀ノ丞には豊臣家の家臣、大野修理亮長治の娘との縁談が決まる。婚礼の夜、おみさは乙女ヶ淵(愛ヶ淵)から身を投げるが、此の時、亀ノ丞の婚礼の時には身に着けるよう藤右衛門から与えられた着物が樫の木にかかっていたと云われ、其の木が七色樫と云われる。

この民話の続きとしておみさが大蛇になる伝承(七尋女の伝説)など派生した諸説が語り継がれる。

郷土読本 巻一(十三・七色樫)では京都から遣わされた奥女中を「おみさ」と強調して記している。

物語に大野治長の娘との縁談が出てくることから半口氏(半江氏)は天正~慶長年間頃まで半ノ上村周辺を治めた代官であったと考えられ、語り継がれる大ハンザケ伝説や祀られた大宮の存在から領民思いの名君であった事も推測できる。

写 真

2015年7月4日