伯耆国 会見郡

ほっしょうじじょう

法勝寺城

所在地

鳥取県西伯郡南部町法勝寺

城 名

ほっしょうじじょう

法勝寺城

現在の地名に因む呼称

別 名

ほうしょうじじょう

法性寺城

伯耆志の表記で法性寺某による開拓に因むか当地を治めた法勝寺山名氏(法性寺殿)に因む表記

ほうしょうじじょう

保晶寺城

毛利方の文書の表記

ほうせいじじょう

法正寺城

伯耆民談記での表記

おざきでらじょう

尾崎寺城

毛利本紹の墓碑に尾崎寺城主とある

おざきじょう

尾崎城

尾崎寺城を略した呼称

ほんしょうじじょう

本紹寺城

城主とする毛利本紹に因む呼称

築城主

法性寺某(当村開拓時の築城)

毛利氏(伯耆米子城と並行して築城)

築城年①

1480年(文明12年)頃 ※山名政豊に攻撃を受ける

築城年②

不詳 ※法性寺某による当村の開拓時に併せて普請か

築城年③

1564年(永禄7年) ※伯耆志で毛利方による早々とする

廃城年①

1480年(文明12年)頃 ※伯耆山名氏の内紛により当地は荒廃とある

廃城年②

1602年(慶長7年)頃 ※伯耆国米子城が完成した頃の廃城を伝える

形 態

山城

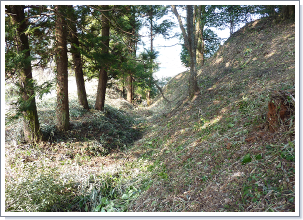

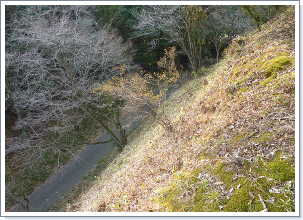

遺 構

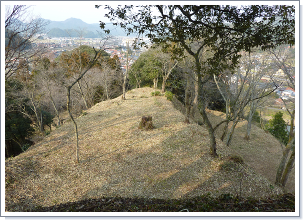

郭跡※、土塁、堀切、横堀、竪堀、空堀※、切岸、櫓台、礎石

※ 城山公園の整備による改変あり

※ 切通として改変

現 状

山林、城山公園、水田、畑地、法勝寺中学校、野球用グラウンド、英霊塔

備 考

南部町指定文化財(平成16年10月1日指定)

縄張図

法勝寺城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

城 主

伯耆山名

法勝寺山名

山名満幸

法勝寺を知行とある(山名系図)

山名元之配下の城将

法勝寺山名氏の配下か

城 主

毛利

三村家親

永禄7年~永禄9年にかけて在城し尼子方と戦う

三村家親の後任とされる

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻二 大正5年8月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

山名系図

山名政豊感状

萩藩閥閲録

米子史談-16-(佐々木謙)

西伯町誌

戦国動乱期の伯耆-その戦乱の跡をたどる-(平成19年11月 米子市立山陰歴史館)

年 表

1480年

文明12年

山名政豊(但馬山名氏)が山名元之(伯耆国守護職)の領した当城を攻撃する。(山名系図、山名政豊感状)

山名政豊感状から往古より当城が存在し、内紛による当地の荒廃に伴う廃城が推測される。

不明

尼子方の隠岐人、法性寺某によって当地が開拓され、法性寺村の由来とする。(陰徳太平記)

1564年

永禄7年

1565年~1566年

永禄8年~永禄9年

毛利方の三村家親が居城としていたが、宇喜多直家討伐のため備前国へ赴いた後の当城に関しては不明とする。(伯耆志、伯耆民談記)

三村家親は1566年2月24日(永禄9年2月5日)に美作国の興善寺で暗殺されている。

概 略

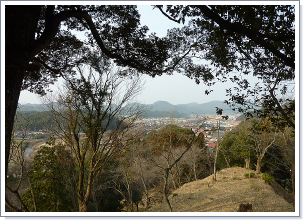

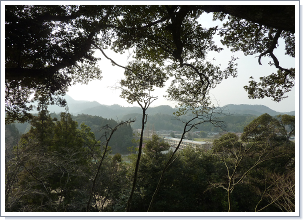

出雲街道の法勝寺往来に沿った丘陵尾根北端の字「城山」に所在する。

北側、東側を法勝寺川が流れ天然の要害を形成し、南東側には伯耆国外構城が所在する。

外構城へ続く道中の丘陵裾にも連郭跡とする平削地、土塁とされる土盛、堀跡の溝が見える。

鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)の縄張図には記載されていないが西側の英霊塔と野球用グラウンド、法勝寺中学校周辺が二の丸とされる。

1480年(文明12年)

伯耆山名氏の内紛により山名元之が領する当城を山名政豊が攻撃していることから以前より当城の存在が推測される。(山名系図、山名政豊感状)

1481年9月6日(文明13年8月12日)

山名元之の領する伯耆国丸山城(伯耆国円谷城)を山名政之が攻め陥落させる。(大日本史料)

伯耆民談記 法正寺城之事

永田庄法正寺村にあり。古城主法性寺殿領地なり。

古城主は「法性寺殿」とすることから法勝寺知行の山名満幸(法勝寺山名氏)が城主であったと考えられる。

伯耆志では「法性寺殿本紹大居士」として毛利本紹を城主としている。

伯耆志 法性寺村の条 城趾の項

往古法性寺城と号す。鴨部村境内に在り故に事蹟彼村の下に記す。

伯耆志 鴨部村の条 城跡の項

村の北上る事一丁余りの山なり。北方に空堀の形あり。頂の平地方二十三間、稍下て西方に方十五間許の地あり。昔の法勝寺城是なり。永禄七年毛利氏の草創にて同年其将、三村修理亮家親(備中成羽之人)日野郡不動岳より移して当城に入る。九月、家親尼子方吉田源四郎其部下谷上孫兵衛、福山肥後守等が籠れる八橋城を攻破る。吉田以下走て富田城に入る。同八年十月、福山肥後守、平野又右衛門来て当城下に火を放つ。家親出て戦わず平野は其術を察して引退きしに福山血気に任せて相動き日暮に至りて(原本此所に城跡の図あり。之を略す)引返す所を家親大勢を卒して之を追う。福山返えし合せて戦えば三村方闇夜に乗じて案内後に拠りて前後左右より散々に撃て掛る福山進退を失いて唯敵兵の聲を便りに走り寄て戦いけるが遂に討死したりけり。猶子の福山藤三郎首を切て泥中に埋めて其身も自害せり。旦日首を索むれとも見えず其腕を切て他の首と共に吉川氏の出雲洗合の陣に送りけり(陰徳太平記の趣を取る)。同年家親毛利氏に請て備中に帰る。此は北方平均、今は遠きにあらざれば南方の宇喜田氏を討たんが為なり。此後当城の説なし。一旦の砦なれば幾ならずして廃せしなるべし。今、戸構(トガマエ)と呼ぶ地あり。此彼の軍書に外構(トガマエ)とあるに同じ。

1564年(永禄7年)

伯耆志では毛利氏による築城を草創としている。

伯耆志及び陰徳太平記では村名の由来を尼子方の隠岐人、法性寺某の開拓に始まると記している。

往古は広大な荘園を有した豊かな地域であったが、文明年間に勃発した伯耆山名氏の内紛によって荒廃し、一時の間、歴史上から姿を消す期間もあることから周辺地域及び当城は放逐されていたと推測される。

陰徳太平記 巻第三十七 伯耆国日野之不動ガ嵩夜討事

(略)其後家親は不動之嵩より同国法性寺の城へぞ移りける。

1564年7月16日(永禄7年6月8日)

日野郡不動ヶ嶽周辺の尼子方村民による蜂起を毛利方の部将、三村家親らが鎮圧している。

不動ヶ嶽の制圧後、三村家親は同年9月までには当城を攻略し逗留とある。

伯耆民談記 巻之第十五 八橋郡古城之部

一、八橋の城の事

(略)然るに永禄七年の冬より三村家親、毛利元就の名を蒙り伯耆の押と成て会見郡法勝寺の城に居る。源四郎が家臣福山を始め各打寄りて申談する様、主人の怨敵を目の前に差置き此儘にあるべきぞ。急ぎ法勝寺へ押寄せ一朝に討果すべしとて軍議一決しける。此事三村家親に聞えて頓て芸州へ注進せしかば毛利家より香川佐兵衛尉光景を加勢として法勝寺の城へ着陣し、九月三日、家親、光景一手に成り二千余の人数にて八橋の城へ寄せかけたり。

1565年9月26日(永禄8年9月3日)

尼子方の籠る出雲国月山富田城の孤立を画策した毛利方は伯耆国側からの補給を絶つため、尼子方に与する西伯耆の残存戦力であった日野郡の伯耆国江美城、伯耆国不動ヶ嶽を攻略し、東伯耆で孤立した伯耆国八橋城へも侵攻を開始する。

毛利方は当城の城主であった三村家親を総大将とし、香川光景を検使として派遣し精兵2,000騎で八橋城を攻撃し落城させている。

陰徳太平記 巻第三十九 福山肥後守討死之事

(略)福山肥後守は去年、故主吉田左京が敵、三村家親が伯州不動之岳に居けるを打損じ残念とも口惜共云限なく如何もして彼を討て故主の恩をも報じ弔いともなさばやと十二時中心頭を労しけるが此比は家親伯耆の法性寺に居ければ平野又右衛門と合伴い陣を二隊に分て法性寺へこそ押寄せけれ。比は神無月十日餘りの事なれば民屋に刈納めたる稲など乱妨して取運び在家放火して一日馳廻りけれ共家親は敵を深入させて引包て討可事を思ける故、態と勢をも出ず知ぬ顔して居たりけり。平野は早く敵の気を察して「三村程の者の目前に在家を焼せながら遠見して居べきに非ず。いか様一行(てだて)有べき成。長居は恐有」とて軽々と引退けり。福山は其用心もなく深入りして已に夜に入しかば手毎に松明燃し連て帰りける所に家親兼て用意したりければ一揆原四五百人所の案内として先に立、其後に究竟の侍三百餘人勝を相添え歩行立にて混々と後を付たり。福山是を見て一揆原何程の事の有可ぞとて引返して追払懸破る。され共物馴たる三村勢なれば所々の田の畔畠の壠を走り渉り前後左右より散々に射ける間暗さは暗し、敵の関の聲は行先に充満たり。進退惟に谷(きわまり)て、ただ漠然として立たりけり。福山はいざ蒐入切死せんと云けれ共、道分明ならずして敵又何處に在とも知ずけるに敵は闇紛れより松明の光を便りに狙寄、散々に射る。福山が勢は手元のみ明らかにして敵の方は暗ければ弓、鉄砲も其役をなさず。唯徒に的に立ていらしけり。福山は空しく矢に当て死なんより、一人成共敵を打てこそ死なんとて、関の聲を案内に走り蒐り走り蒐り戦けるが十方より射る矢に喉を射られて伏ければ猶子の福山藤三郎、敵に首を掻れじと走り懸て首押切、深き泥中に押入、吾身は敵の中へ走り入数人切伏、其身も痛手数ヶ所負ければ一揆の手に掛らじと自害して、とある田の畔に伏居たり。其外郎等三人所々にて討れにけり。一揆等福山が頸を尋ねけれ共深く隠したりければ終に見つからず間、空しく躯の田の畔に有けるを見出し福山を討ちたるしるしにとて腕を切てぞ出しける。三村此腕と郎等共の頸を洗合の陣へ遣りけり。此福山は洗合へ味方に参可と数通の誓紙を書ながら竟に降人に出不ける其天罰にや。今止々と討るるのみならず、血をあやしたる小指の疵、至今平癒せずして有けるが其指の疵を諸人に見せしめん為にや今腕を切られけるこそ不思議なれど、諸人舌を巻き心を寒して恐怖せり。

1565年11月2日(永禄8年10月10日)

尼子方の福山綱信、平野又右衛門らが当城へ攻撃を仕掛けた際、三村家親は打って出ようとしなかったため城下へ放火が行われているが、福山綱信を討ち取り尼子方を撃退している。(陰徳太平記巻第三十九 福山肥後守討死之事)

伯耆民談記では吉川元春の幕下として三村家親が永禄年間に居城したとあり「(家親は)武徳日々に盛してついに伯州の押の将となる」と記されている。

宇喜多直家討伐のため備前国へ出張した後の当城に関しては欠文としている。

伯耆志 法性寺村の条 正覚山本紹寺の項

法性寺殿本紹大居士と号する人の菩提寺なり。当寺旧は村の西に在りしと寛永中洪水に流れて今の地に移る故に古記制札等悉く亡いて開基建立の年紀も詳ならずといえり。彼法性寺殿本紹大居士の塚は村の西南鴨部村の境内にて古城山の下に在り。高三尺許の石に右の法名を刻す。年月を記せず忌日は六月七日と云えり。此人毛利本紹と云い伝えてかく寺をも建立し即寺号も此名を用い又諡号を以て地名とすれば尋常の人にあらず。其伝明らかなるべきに甚だ然らず。土人口碑に毛利元就を符合するは論ずるに足らず上に挙くる。永禄中の証文に既に法勝寺と見えたれば彼時以住の村名なり。陰徳太平記中尼子方に隠岐人法性寺某あれども本紹は毛利氏なれば此を考うべきにあらず此不審いかにも遺憾の事なり。

1570年7月11日(元亀元年6月7日)

三村家親の出張後は城主を毛利本紹と伝える。

伝承には尼子再興軍を率いた山中幸盛の襲撃を受け落城とある。

1591年(天正19年)

毛利方が伯耆国内に有した五城(四城とも)のうちの一城とする。

出雲街道沿いの交通の要衝で宿場町が栄えたことから重要視された城砦であったことが伺える。

1601年~1602年(慶長6年~慶長7年)

中村一忠が伯耆国へと移封となり、伯耆国米子城が完成した頃の廃城を伝える。

城下町の商人などは米子の城下へと移され、法勝寺町を宛がわれたとしている。

写 真

2013年8月17日、2014年2月1日