伯耆国 会見郡

みやまえやかた

宮前館

所在地

鳥取県西伯郡南部町宮前

城 名

みやまえやかた

宮前館

別 名

みやまえのやかた

宮前館

所在した宮前村に因む呼称

みやまえふるやしき

宮前古屋敷

伯耆志での表記

築城主

不詳(藤原氏が推定される)

築城年

不詳

廃城年

不詳

形 態

居館跡、平山城

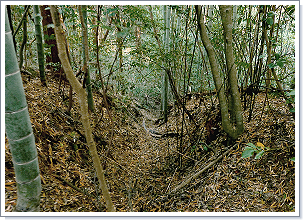

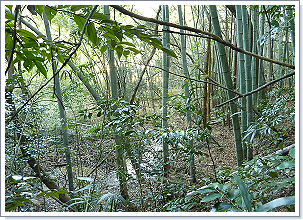

遺 構

郭跡、土塁、空堀※、竪堀、井戸跡、切岸、礎石

※ 加茂神社から接続する

現 状

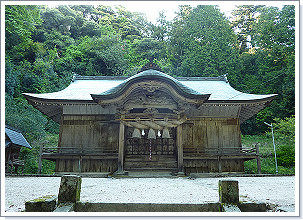

山林、水田、畑地、墓地、加茂神社

備 考

史跡指定なし

縄張図

宮前館略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻二 大正5年8月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

会見町誌(昭和48年11月 会見町誌編さん企画委員会)

会見町誌 続編(平成7年10月 会見町誌編さん企画委員会)

会見町誌 完結編(平成16年9月会見町誌完結編編纂委員会)

年 表

概 略

当館より西の峰山には伯耆国峰山砦が所在し、更に西へ越えると伯耆国古要害が所在することから峰山砦や古要害を詰城とした運用及び管理を行うための平時の居館と推測される。

峰山砦及び古要害は伯耆国手間要害の属城であり、丑寅(艮)方面に対する防備の最前線となることから居館部に於いても竪堀や土塁など防衛用の施設が存在している。

1021年~1023年(治安元年~治安3年)

藤原範永が伯耆守の兼任を任じられた頃は会見郡の坂中村を境界として東側は巨勢氏(紀氏の一族)、西側は星川氏(巨勢氏の一族)の采地とされている。

当館、伯耆国浅井土居敷、伯耆国高姫方形館などは星川荘に属したとある。(会見町誌)

※会見町誌では治安年間に藤原資頼が伯耆守に任じられた頃とあるが時代が合わないため取違いと考えられる。

伯耆志 宮前村の条 古屋敷の項

社地の北の地名をかく呼びて空堀の形あり。棟札に天文四年、代官藤原某と記せるあり。此人の墟なりと伝えり。尼子氏の臣なるべし。

1535年(天文4年)

尼子氏の代官として藤原某が当館に居住したとある。(伯耆志)

社地とは現在の賀茂神社周辺を示すと考えられ、境内の東側から北側にかけて空堀と土塁が当館跡まで続く。

鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)に掲載の縄張図では賀茂神社周辺の遺構は図示されていない。

写 真

2020年2月1日

空堀

空堀

2014年5月4日