伯耆国 日野郡

えびじょう いちょうのだんのまる

江美城 銀杏ノ段丸

所在地

鳥取県日野郡江府町江尾(字銀杏ノ段)

城 名

えびじょう いちょうのだんのまる

江美城 銀杏ノ段丸

別 名

いちょうのだんのまる

銀杏殿丸

はちつかじょう

蜂塚城

毛利元就が宮景盛へ宛てた書状に見えるの呼称(日野文書 (永禄七年八月廿五日付)

はちつかようがい

蜂塚要害

毛利元就が山田満重に宛てた書状に見える呼称。(山田家文書(永禄七年八月廿五日付)

えみじょう

江見城

雲陽軍実記での記述

えびようがい

江尾要害

杉原盛重が鼓右京亮へ宛てた感状に見える呼称(三吉鼓家文書 永禄七年九月十六日付)

築城主

築城年

文明16年(1484年)

廃城年

不詳

形 態

山城

遺 構

郭跡※、土塁、堀切、石垣※

※ 旧王子権現社など

※ 北側に所在

現 状

畑地、山林

備 考

史跡指定なし

縄張図①

江美城銀杏段丸跡縄張り図及びトレンチ配置図(江美城銀杏段丸跡試掘調査報告書)※江府町教育委員会提供

縄張図②

江美城略測図より抜粋(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)) ※鳥取県教育委員会提供

参考資料(史料及び文献、郷土史など)

陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)

雲陽軍実記[河本隆政 著](明治44年11月 松陽新報社)

伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻四 大正5年10月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

因伯古城跡図志下 伯耆国(文政元年 鳥取藩)

伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)

伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)

伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)

伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)

因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)

萩藩閥閲録(森脇覚書、三吉鼓家文書)

吉川広家功臣人数帳(1617年)

大日本古文書(大正15年 東京帝国大学文学部史料編纂所 編)

出雲文庫第三編 和譯出雲私史(大正3年9月、大正13年9月第2版)

江府町の文化財探訪問<第1集>(平成元年3月 江府町教育委員会)

江府町史(昭和50年12月 江府町史編さん委員会)

江尾全図(昭和50年5月 江府町)

新修江府町史(平成20年6月 江府町史編纂委員会)

日野郡史 前篇(昭和47年4月 日野郡自治協会)

江府町報 縮刷版(昭和56年1月 鳥取県日野郡江府町役場)

江府町報 第52号 江美十七夜物語(昭和46年9月10日 井上中山香)

新修鳥取県神社誌 因伯のみやしろ(平成24年6月 鳥取県神社誌編纂委員会)

江美城銀杏段丸跡試掘調査報告書(平成13年3月 江府町教育委員会)

新鳥取県史 古文書編下 古代中世Ⅰ 東伯耆(平成27年3月鳥取県立公文書館県史編さん室)

年 表

概 略

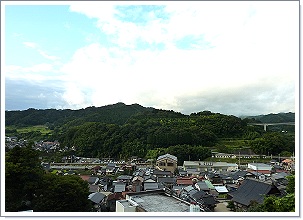

伯耆国江美城北側の出丸とされ、舟谷川(船谷川)を挟んだ丘陵に所在したと伝える。

東側、南側を舟谷川、西側を日野川、北側を小江尾川が流れることで四方が天然の川堀で守られ、丘陵尾根も急峻な断崖が切り立つ天然の要害の様相を残す。

萩藩閥閲録に収録される文書では「蜂塚城」「蜂塚要害」とも記述が見える。(但し銀杏ノ段、城ノ上のどちらを指すか不明)

伯耆志 江尾村の条 城跡の項

(略)其夜半、山縣四郎右衛門、屋葺四郎兵衛等を相伴ひ蜂塚か館へ押寄せ放火したりけるに敵は皆館を明捨て城中に籠り居ける故可防者一人も無りけり。翌朝、寄手三千餘騎城の左右の山頂に攀登り鉄炮を揃へ散々に撃掛ける間雑兵共堪兼て城外へ颯と崩れ出けるを追詰一人も不残打取けれは蜂塚はとても叶はしとや思ひけん腹搔切て失にけり。

陰徳太平記 巻之三十九 伯州江美之城没落之事

(略)其夜半、山縣四郎右衛門、屋葺四郎兵衛等を相伴い蜂塚が館へ押寄せ放火したりけるに敵は皆館を明捨て城中に籠り居ける故。防者一人も無りけり可。翌朝寄手三千餘騎城の左右の山頂に攀じ登り鉄炮を揃へ散々に撃掛ける間、雑兵共堪え兼て城外へ颯と崩れ出でけるを追い詰め一人も残不打取りければ蜂塚はとても叶わじとや思ひけん腹搔き切て失せにけり。

陰徳太平記では四代目の蜂塚義光の治世の頃(永禄年間)、政庁としての機能は現在の「城ノ上」へ移っていったことが伺え、当城は江美城の北の防衛拠点として引き続き軍事施設などが残されたと推測される。

小江尾には字「城尾」、小字「古屋敷」などが見え、当城が本丸として機能した頃の蜂塚氏の居館跡とも推測される。

1564年9月11日(永禄7年8月6日)

毛利氏による江美城攻略戦では兎丸と共に毛利方に制圧され江美城本丸攻めの拠点のひとつとされている。

江府町史では蜂塚氏一門が籠もる本丸に向け当城、兎丸、天狗ヶ滝から砲撃、射撃を行ったとしている。(江府町史、江美十七夜物語)

陰徳太平記、伯耆志、伯耆民談記では1565年(永禄8年)の出来事とされる。

日野郡史 前編 江美神社の項

所在地 江美村大字江尾字銀杏ノ段。石上神宮勧請、磐船神社と唱へ後、王子権現と称す。

大正四年五月二十三日、上の段へ移転。旧城址名によりて江美神社と改む。

江美神社社記(日野郡史 前編収録)

本村より十町許り上に方り、入江といふ所にあり。銀杏の大樹があった事から是に因み銀杏の段といふ也。尚、蜂塚氏の旧城は唯今学校の上なる土地を古城といふ。又、唯今学校の敷地は土器の内と申して今、字を土居の内と申す也。寺の處より上を馬場といふ。又、西の門坂と申は蜂塚氏御在城の時、西の御門趾なるを以て字を西門坂といふ。

日野郡史では江美神社の旧所在地を字「銀杏ノ段」とし、往時の城砦は舟谷川を挟んだ北側に所在したとしている。

新修江府町史でも1536年(天文5年)、蜂塚右衛門尉により銀杏ノ段に社殿が造営され六三石五斗が寄進されたとしている。

江美神社の由緒を辿ると1484年(文明16年)に蜂塚安房守が在城したとされる江美城は元来この「銀杏ノ段」に築城された城砦として伝えられている。

蜂塚氏は代々江美神社を城砦鎮護、武運長久のため厚く祀っていたとされることから城砦鎮護が目的であれば社殿は城域内に鎮座している事が自然と考えられる。

江美神社の前身である磐船神社、王子権現は銀杏ノ段に所在したことから磐船神社を勧請した進氏から初代蜂塚氏(蜂塚安房守)の治世の頃、本城が銀杏ノ段に所在したと推測される。

王子権現社跡は後世に移転しており、旧社が銀杏の段西側に所在したと伝える。

移転前は往古に勧請された磐船神社の場所に所在したとされ、銀杏の段東側にある大岩が刳り貫かれた祠が鎮座する周辺と推測される。

鳥取県神社誌では江美神社の由緒として社殿が銀杏ノ段から上ノ段へ移転した経緯が見える。

1868年(明治元年)、神社改正の際、江尾社と改められる。

1872年(明治5年)、村社に列す。

1873年(明治6年)、江尾神社と改称す。

1915年(大正4年)5月、久連、貝市、小江尾などの神社と合併し現在の場所に移転し江美神社と称す。

写 真

2019年8月24日

南帯郭

南帯郭

伝・磐船神社跡

伝・磐船神社跡

主郭

主郭

主郭東土塁

主郭切岸

主郭東堀切

主郭東堀切

主郭東堀切

2016年4月12日